Gemeinsame Planung der Anpassung

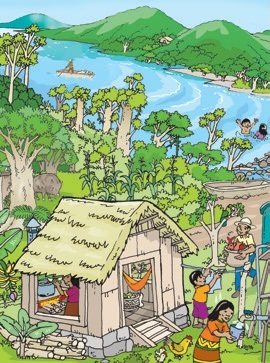

Der Gemeindeplan von Porto Seguro wurde in einem partizipatorischen Ansatz unter der Leitung des Gemeinderats für Umwelt erstellt. Dieser Rat setzt sich aus Vertretern der lokalen und staatlichen Regierung, der lokalen Gemeinden, der NROs und des Tourismussektors zusammen. Mehr als 120 Personen aus verschiedenen Sektoren nahmen an den Workshops und Sitzungen teil und trugen zu einer vielfältigen Zusammenarbeit bei, indem sie lokale Bedrohungen und Chancen identifizierten und auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über die Region spezifische Aktivitäten vorschlugen. Der Gemeinderat überarbeitete und genehmigte den endgültigen Plan, der dann veröffentlicht und öffentlich verbreitet wurde. Der Co-Management-Ansatz wird nun für andere kommunale Planungen umgesetzt und dient als Referenz für die Erstellung von Plänen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Atlantikwaldes in neun weiteren Nachbargemeinden.

- Der Prozess war von Anfang an partizipativ; - Das Governance-System war klar definiert (Umweltrat der Gemeinde).

- Die Mobilisierungsphase war von entscheidender Bedeutung, um das Interesse der verschiedenen Interessengruppen an einer Beteiligung an der Entwicklung des Gemeindeplans zu steigern. Ein Mitarbeiter hat sich einen Monat lang damit beschäftigt, den Vorschlag zu präsentieren und die Bedeutung des Prozesses zu betonen. - Die Beteiligung mehrerer Sektoren war entscheidend für einen umfassenden Überblick über die verschiedenen analysierten Ökosysteme und Aktivitäten. - Nur einige wenige Gemeindesekretariate haben sich an dem Prozess beteiligt. Eine breitere Beteiligung der lokalen Behörden würde den Prozess verbessern.