シールヴァルト森林保護区におけるザリガニの再導入

スイスには、かつてザリガニが広く生息していた。しかし、現在、4種の在来種は、生息地の減少やザリガニ疫病などの外来種によって、深刻な脅威にさらされている。ザリガニは、水生生態系において重要な役割を果たしている。ザリガニは雑食性で、枯れた植物や死んだ魚の残骸などを分解する。また、カワカマスのような大型の魚や、キツネ、カワウソ、テン、サギなど、数多くの動物の餌にもなっている。

水生生物の生息地もまた、ジールヴァルト森林保護区で重要な役割を果たしている。Wildnisparkチューリッヒ財団は種の保護に尽力し、在来の野生動物種と地域個体群の促進を支援している。

このプロジェクトの目標は、シーフルヴァルトに生存可能なイシザリガニ(Austropotamobius torrentium)の個体数を回復させ、地元住民や公園を訪れる人々に水生生物生態系の話題を提供することである。

コンテクスト

対処すべき課題

生息地の消失やザリガニ疫病などの外来種によって、在来種のザリガニ4種の生存が難しくなっている。主に静水域に生息するノブナガザリガニは絶滅の危機に瀕しており、小川や河川を好むイシザリガニとジャックドーザリガニは絶滅の危機に瀕している。グリゾンとティチーノ州に生息するイタリアンジャックドー・ザリガニは、絶滅の危機に瀕している。

イタリアザリガニは、グリゾンとティチーノ州に生息し、絶滅の危機に瀕している。

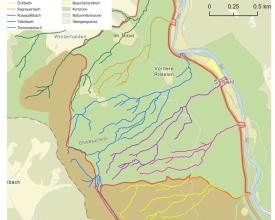

所在地

プロセス

プロセスの概要

プロジェクトの目標を達成し、利益を最大化するためには、5つの構成要素で説明したように、すべての構成要素の相互作用が不可欠である。

ビルディング・ブロック

生息地の可能性の分析

シールヴァルトの森には、かつてザリガニが生息していたことを示す「Chrebsächerli」という地名がある。

2022年、チューリヒ応用科学大学の学士論文の一環として、環境エンジニアのマルク・フラーは調査を行った:

- シールヴァルトにおけるザリガニの過去の個体数についてわかっていること、

- ザリガニは現在、シールヴァルトの小川に生息しているのか?

- シールヴァルトの小川がザリガニの生息地として適しているかどうか。

彼はシールヴァルト自然発見公園の移行地帯の北部にある6つの小川を調査した。分析したうちの2つの小川は、夏に涸れるため除外された。残りの4つの渓流のうち、1つの渓流はイシザリガニとシロツメザリガニにとって非常に良好な生息環境であることが判明した。すべての水質パラメータが最適値であり、枯れ木の割合が高いことや河床の性質から、水路には無数の隠れ場所がある。下流部の障害物が外来種のザリガニの移動を妨げているため、ザリガニ疫病から保護されている。

渓流の長さと生息環境の質から、647匹のザリガニが生息している可能性が推定された。

この調査結果は、シールヴァルトにザリガニを再導入するための基礎となった。

実現可能な要因

生息地の可能性の分析は、チューリッヒ応用科学大学や地元の自然保護団体の専門家や研究者の協力を得て行われた。

教訓

生息地の可能性の分析は、このプロジェクトの次のステップに不可欠な基礎である。

準備と資金調達

まず、以下の部分からなる実施コンセプトを策定した:

- 再導入(構成要素3を参照)

- 付随する教育的措置(ブロック4参照)

- 成功のモニタリング(ブロック5参照)

ザリガニをシールヴァルトに再導入するための前提条件のひとつは、チューリヒ州漁業狩猟局による許可である。

ザリガニの再導入と教育的対策に必要な資金を調達するため、協会は募金活動を開始した。

さらに、連邦環境局とチューリヒ州自然保護局からも資金が提供された。

実現可能な要因

ウィルトニースパーク・チューリッヒ財団には、マーケティングと資金調達のプロフェッショナル・チームがあり、それなしには、このような資金調達キャンペーンは不可能である。

教訓

このようなプロジェクトの確かな基盤を持つためには、いくつかの資金源が必要である。

イシザリガニの再導入

ビルディングブロック1と2で説明した)準備が完了した後、2024年9月21日の放流イベントから、森林保護区Sihlwaldの小川へのザリガニの再導入が始まった。地元住民、チューリッヒ・ワイルドニスパーク友の会(Förderverein Wildnispark Zürich)、シフルタール自然保護協会(Naturschutzverein Sihltal)が参加し、合計40匹のイシガニ(Austropotamobius torrentium)の成魚が放流された。

ザリガニの再導入は2025年と2026年にも続けられ、合計150匹がシールヴァルトの小川に放流される予定である。

ザリガニはすべて、この地域の小川や地元で繁殖されたものである。

実現可能な要因

ザリガニは地域のドナー河川や地元で繁殖されたものであるため、放流河川の地域条件に適応している。

教訓

再導入の成功についての結論は、5年から10年後、早ければ2028年の成功レビュー後にしか出せない。

教育と啓発

ザリガニの放流イベントへの地域住民の参加(ビルディングブロック3で説明)だけでなく、教育と啓発も重要な要素である。

同時に、Wildnispark Zurich財団の職員は、公園を訪れる人々に情報を伝えられるよう、また水族館でザリガニを飼育・繁殖できるよう、総合的な訓練を受けた。

ウィルトニースパーク・チューリッヒのビジターセンターのすぐ近くでは、シール川の水中生物について案内板で説明し、水族館で解説している。水族館には7種の在来魚と、最近では在来種のザリガニが飼育されている。

現在、「バイオセノーシスとしての水」をテーマとした総合的な展示の制作が進められており、子供たちや大人たちに在来の水生生物について知ってもらい、その保護に対する意識を高めてもらうことを目的としている。ザリガニに関するインタラクティブな要素は、2026年夏にオープンを予定しているこの展示の重要な一部となる。

実現可能な要因

水族館は2005年に設立され、園の職員は水生生物の飼育に関する豊富な知識を持っている。また、環境教育や啓蒙活動に関する専門知識も豊富である。

教訓

プロジェクトがモジュールで構成され、個別に資金も調達される場合、これらのモジュールは互いに独立して実施することもできる。

成功のモニタリング

2028年には、ザリガニを放流した小川でさらに2回の調査を実施し、2024年から2026年の放流キャンペーンが成功し、ザリガニの安定した個体群が小川に定着できたかどうかを判断する。

影響

このソリューションは、Wildnisparkチューリッヒ財団の目的のほとんどを満たしている:

- プロセスの保護

- 種の保護

- 教育と意識向上

- 体験とレクリエーション

- 研究

最大のインパクトは、シールヴァルト森林保護区で絶滅した種が、適切な生息地に再導入されたことである。

受益者

- 重要な種であるイシザリガニと水生生物生態系。

- シールヴァルト森林保護区とその生物多様性。

- 地元の人々や公園を訪れる人々は、水生生物の生態系と、その保護に貢献する方法について学ぶことができます。

グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)

持続可能な開発目標

ストーリー

ジールヴァルトとランゲンベルクを併せ持つヴィルトニスパーク・チューリッヒは、森、原生林、野生動物のユニークなコンビネーションを提供している。

ジールヴァルトは2000年に自然に戻されたばかりだが、すでに森の大部分には、直立した枯れ木や倒れ朽ちた木の幹が原生林の印象を与えている。原生林とは、植物、動物、菌類にとって多様な生息地を意味する。シーフルヴァルトは、スイスで初めて「自然発見公園」の認定を受けた。この認定は、自然保護とレクリエーションを組み合わせたユニークな機会であることを証明するものである。

シフルヴァルトのビジターセンターでは、大自然を満喫するための情報や地図を提供している。また、シールヴァルトの展示では、かつて集中的に利用されていた森林が、どのように自然林へと発展しているかを知ることができる。シールヴァルトの展示があるビジターセンターは、3月末から10月末までオープンしている。

ランゲンベルク野生動物公園では、最も重要な在来哺乳類と旧在来哺乳類を広々とした囲いの中で飼育している。ヒグマ、バイソン、オオヤマネコ、オオカミ、シカ、イノシシなどが、まるで野生にいるかのように観察できる。動物たちは、可能な限り自然な行動を表現できるように飼育されている。特に、交尾相手を見つけたり、子供を育てたり、社会性のある種の場合は大きな群れで一緒に生活したりすることが含まれる。