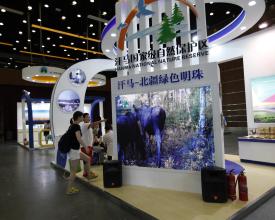

Hanma 国家自然保护区驼鹿种群的保护与恢复

由于大兴安岭地区数十年的伐木和快速的经济发展,驼鹿数量急剧下降,栖息地遭到严重破坏。 驼鹿对气候变化也极为敏感。随着全球气候变暖,驼鹿数量不断向北回缩。

为了保护和恢复汉马及邻近地区的驼鹿种群,项目对驼鹿进行了深入研究。 根据研究成果,制定了保护对策:1) 项目人员每月定期开展巡逻工作;2) 打击偷猎行为;3) 防止野外火灾;4) 利用各种方式和手段提高人们对保护和恢复驼鹿种群重要性的认识。

背景

应对的挑战

- 资金有限

- 技术人员不足

- 调查范围大

- 调查区内道路稀少,很多地方只能步行,给调查工作带来困难。

- 野外调查过程中面临人身安全威胁

- 缺乏历史监测数据,但需要长期监测

- 全球气候变化,极端气候频发

- 野火频发

地点

过程

过程概述

科学研究和监测是基础。通过科学研究和监测,明确驼鹿的种群密度、遗传和扩散机制、营养适应策略、肠道微生物特征、运动特征等。保护和管理是保护和恢复驼鹿种群的关键。宣传教育是保障。通过科学研究获得的宣传教育资料,可以使这项工作得到公众的理解和支持,从而更好地保障科研监测和保护管理工作的顺利开展。

积木

科学研究和监测

通过鱼网法设置照相陷阱,在自然保护区20%以上的样地,采集驼鹿的饲料植物样本、粪便样本、毛发样本等进行实验室分析,研究汉马及其邻近地区驼鹿种群密度、遗传和扩散机制、营养适应策略、肠道微生物特征、运动特征等,并据此制定保护对策。通过采集麋鹿的饲料植物样本、粪便样本、毛发样本等,进行实验室分析,研究汉马及邻近地区麋鹿的种群密度、遗传和扩散机制、营养适应策略、肠道微生物特征、运动特征等,并据此制定保护对策。

有利因素

专业技术团队

充足的资金

有效管理

经验教训

监测麋鹿最重要的是要有一支专业的技术队伍。东北林业大学野生动物与保护学院的姜广顺教授多年从事野生动物调查和监测工作。拥有专业的技术知识、人员、设备和丰富的经验,可以保证项目的顺利实施,结果也比较可靠。

影响

作为最大的食草动物,驼鹿是恢复沼泽草原和苔原生态健康的关键物种。驼鹿也是汉马及其周边地区最重要的大型食草动物之一。这意味着该物种对生态至关重要。驼鹿对当地居民来说是最重要的物种。它与许多林业工作者有过亲密接触,在大兴安岭留下了许多传说。

基于对麋鹿种群密度、遗传与扩散机制、营养适应策略、肠道微生物特征、运动特征等方面的深入研究,针对麋鹿在全球气候变化下的适应机制,制定了有效的保护策略。定期巡护,及时发现和解决问题。全面禁止砍伐,严厉打击偷猎,保证了驼鹿迁徙通道的畅通,最大限度地减少了人为干扰。通过防止野火,避免了驼鹿栖息地在短时间内被大面积破坏。对公众的宣传和教育确保了项目的顺利实施。通过整个项目的实施,不仅保护了驼鹿种群,也保护了当地的其他野生动物,维护了生态系统的平衡和稳定。

受益人

- 保护区管理人员

- 科学家

- 当地社区居民

故事

东北林业大学野生动植物与保护区学院姜广顺教授团队在这项工作中发挥了巨大作用。团队成员对参与项目的自然保护区工作人员进行了相机陷阱监测、粪便样本采集、毛发样本采集、植物样本采集、样地调查、足迹追踪等方面的培训,并共同开展了这些调查工作。

由于缺乏道路,许多调查区域只能步行到达。项目组的每位成员都背着一个大背包,里面装有调查所需的设备、食物、帐篷、睡袋、防潮垫等。有时在野外行走需要一个多星期。

大兴安岭昼夜温差超过 20℃。夏天白天热,晚上冷。下雨时,夜晚更加潮湿和寒冷。白天,蚊子密密麻麻,驱赶不尽。它们叮咬项目人员,甚至阻挡他们的视线。

冬天,积雪厚度可达 50 厘米以上,气温在零下 35 ℃ 以下。项目组成员每天至少要步行 12 公里,晚上住在简易帐篷里。有一次,一名项目组成员在调查过程中鞋子破了一个洞。他没敢休息一会儿,直到晚上 7 点回到营地,脚都冻麻了。

春季,项目组成员面临着来自蜱虫和饥饿的棕熊的严重威胁。蜱虫携带多种致命病毒,如森林脑炎和莱姆病。在大兴安岭地区,每年都有人死于蜱虫叮咬。参与项目的每个人都曾多次被蜱虫叮咬,但幸运的是没有一例死亡病例。春天是棕熊冬眠后需要补充能量的季节。在野外调查过程中,我们经常会遇到饥饿的棕熊。尤其是带着玩具的雌性棕熊,如果处理不当,很容易受到攻击。

到目前为止,已有三名博士和一名硕士从该项目毕业。