守护亚热带常绿阔叶林的窗口:中国钱江源国家公园生物多样性保护的生动实践

钱江源国家公园位于生物多样性丰富的长江三角洲地区。在长期的人类活动中,这里保留了典型亚热带常绿阔叶林的原真性和完整性,实属罕见。这里是中国特有物种黑麂和艾略特雉的分布中心。在成为中国第一个国家公园体制试点后,该公园在良好管理、科研监测、保护开发等方面采取了有效措施,如针对土地管理中存在的突出集体所有林问题实施地役权改革、开展生物多样性本底调查等,打造了中国东部发达地区国家公园建设的典范。这些有效措施守护了亚热带常绿阔叶林的窗口,实现了人与自然和谐共生的生动格局。

背景

应对的挑战

黔江源国家公园既有大面积的原始森林,又有次生林、人工林、经济林地、农田等生态系统,这些生态系统因人为干扰强度不同而形成不同的演替阶段。

园区不仅拥有丰富的生物多样性资源,积累了丰富有效的管护经验,同时也面临着三省接壤、自然保护区跨区域协调、地役权改革、生物多样性保护与社会经济发展的矛盾等问题。

虽然长期的科研积累可以为园区的管理和保护实践提供支撑,但对生物多样性信息及其动态变化规律的认识与园区管理、保护和建设的需求仍有差距。

地点

过程

过程概述

通过创新体制和机制,实现良好管理,保护了公园的真实性和完整性。例如,开展地役权改革,实现了国家公园范围内重要自然资源的统一管理。科研监测的科学有序推进,整合了国内外科研院所、高等院校,支撑和推动了 "天-空-地 "一体化智慧国家公园的建设。生态廊道和生态修复解决了动植物栖息地破碎化问题,加强了重要栖息地的连通性,扩大了面积。完善社区协调发展机制,制定各种生态补偿办法,促进了周边社区建设与园区整体保护目标的协调。

上述措施为经济发达、人口密集的长三角地区和华南集体林比例较高的地区开展国家公园建设提供了可复制的模式。

积木

良好管理:实现真实性和完整性保护的体制和机制创新

(一)探索地役权改革创新制度和土地多元化经营利用模式

园区根据集体土地所有权不同的实际情况,研究制定了园区林地、耕地、宅基地、水域等不同的管理办法,探索不同功能区土地多元化经营利用模式。

(2) 通过合作保护实现生态系统完整性保护

区域合作保护的标准是保护生态系统的真实性、代表性和完整性,并兼顾区域适宜性和管理可行性。

(3) 优化功能区划分,实施差异化管理

园区目前的功能区划分是合理的。在此基础上,可以进一步优化和完善。例如,提高核心保护区的比例,实行差别化管理。

(4) 制定《 黔江源国家公园条例

为规范各项活动,保护自然生态系统的真实性和完整性,根据我国相关法律,结合公园实际情况,初步制定了《钱江源国家公园条例》。

有利因素

过去各级政府多层次合作的基础。

浙江省林业厅是地役权改革的牵头部门。

钱江源国家公园开展自然资源资产确权工作,委托科研部门开展地役权制度模式研究,制定地役权制度技术标准,形成村级地役权运行实施方案和管理办法。

经验教训

首先,目前的自然资源资产确权主要在国家和省级层面推进,园区并非独立的自然资源登记单位。自然资源资产确认的最终结果还有待检验。

二是不同地区对国家公园的认知存在差距,跨区域保护中 "权、责、利 "诉求的差异可能导致跨省合作管理的初衷不同。

三是跨区域保护合作缺乏成功经验。

科研监测:建立生物多样性监测系统,帮助科学保护和有效管理

(1) 天空地一体化生物多样性监测系统

空间:利用卫星遥感影像对园区、跨省合作区和特许经营区进行多时相影像遥感监测,并利用地面和近地表遥感数据对卫星遥感影像进行解译。

空:利用激光雷达航拍、CCD 高分辨率相机、高光谱影像等手段,获取全园近地面遥感影像。

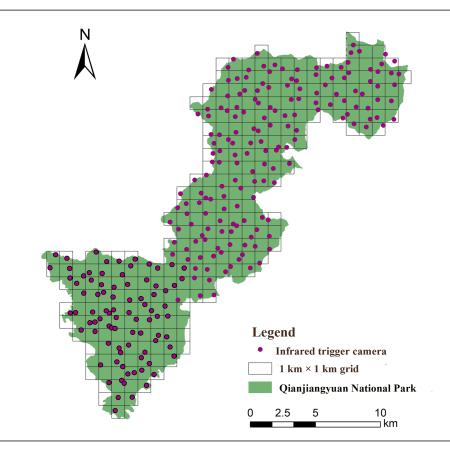

地面:建立了近 800 块林地,架设了 507 台红外相机,进行网格级监测,覆盖全园。

(2) 成立国家公园研究院

为科学推进建设,园区将成立国家公园研究院,为园区生物多样性保护建设与管理的科学化、精准化、智能化提供支撑。

(3) 建设 "智慧国家公园"

利用遥感、大数据云计算、人工智能等先进技术,形成园区大数据云服务平台。将手机终端与互联网技术相结合,构建智慧国家公园综合管理与服务平台。

有利因素

园区与国内外科研机构(中国科学院植物研究所、浙江大学、史密森尼热带研究所、奥胡斯大学等)、国际环保组织(世界自然基金会、世界自然保护联盟等)共同开展生物多样性研究、公众科普教育和实践活动。

中国科技部、国家自然科学基金委员会、浙江省等政府部门提供了大量的资金支持。

经验教训

目前,人们对生态系统长期动态过程的了解还相当有限。通过对国家公园典型生态系统的长期监测和研究,可以加深人们对这些生态系统的认识,优化和更新国家公园的保护目标和策略。

资源

保护与发展:正确处理人地矛盾,奠定可持续发展的基础

(1) 建立生态走廊,加强重要生境的连通性

通过生态廊道建设,加强园区内不同斑块之间的连通性,促进动物扩散和基因交流。

(2) 通过生态修复,扩大有效栖息地面积

通过编制《生态修复专项规划》, 对园区内的植被状况进行全面评估,确定需要进行生态修复的主要区域。

(3) 重引进大型食肉动物,构建完整食物链

未来,重新引进大型食肉动物,重建完整的食物链,由于食草动物的增加或过剩,将提高公园生态系统的稳定性。

(4) 制定促进生态移民的补偿办法

生态移民补偿政策积极鼓励居住分散的村落居民就近搬迁到乡镇或县城,有效提高生态保护效果。

(5) 保护与社区发展相协调

公众参与机制调动了园区居民的积极性,通过信息共享、就业等方式,培养了当地居民的归属感和荣誉感。

有利因素

园区内崇尚自然环境文化,如 "杀猪禁渔"、"杀猪封山"、"古田护苗节 "等朴素的环保理念和风水林、名木古树等传统的风俗文化保护形式。

国家公园的建设为社区居民发展民营经济、获得经营收入提供了有利条件。

经验教训

目前,园区内大部分社区居民文化程度不高,初中及以下文化程度约占 30%,居民文化教育和就业管理有待加强。

影响

经过不懈努力,黔江源国家公园建设和管理取得了显著成效,解决了动植物栖息地破碎化、次生林和人工林生态服务功能弱化、生物多样性保护与社会经济发展矛盾突出等问题,基本实现了公园生态系统原真性和完整性保护的首要目标。目前,园区已完成集体林地确权改革,涉及的 3757 户农户签订了集体林地确权合同,带动实现了 80% 集体林地的统一经营。在跨区域合作方面,园区与江西省、安徽省各级政府签订了 12 份合作保护协议,实现了省级合作保护模式相邻乡镇全覆盖。园区生物多样性监测工作也取得了显著成效。在国际生态学顶级期刊上发表论文 293 篇,其中《Science》2 篇,SCI 期刊 221 篇。此外,园区还公开招聘了 95 名生态巡护员,提供了 50 个公益性岗位,促进了农村居民参与社区协同保护。

受益人

中国长江三角洲

浙江省及各级地方政府

钱江源国家公园管理局

当地居民

社会公众

科研机构

非政府组织

旅行社

子孙后代

可持续发展目标

故事

对保护区的管理效果进行评价,是发现管理缺陷、识别管理威胁、提出提高保护区管理准确性和及时性建议的必要手段。

研究人员基于在黔江源国家公园建立的三个长期生物多样性监测平台(森林动态地块监测平台、全园动物多样性监测平台和遥感监测平台)收集的数据,从以下三个方面对保护地的保护管理成效进行了综合评价:保护区内重点保护生态系统类型的面积和破碎化程度、一级保护动植物种群数量变化趋势、保护区生态系统功能(其中森林生态系统以地上生物量和碳储量为主要指标)。研究发现,重点保护的常绿阔叶林主要分布在核心保护区和生态系统保育区(89%),重点保护动物麂子(Muntiacus crinifrons)在核心保护区和生态保育区的适宜栖息地分别为 69.3%和 30.4%,说明公园功能分区合理。研究发现,Syrmaticus ellioti 的种群数量呈上升趋势,而Muntiacus crinifrons的种群数量呈下降趋势。提高公园保护效果的主要途径是开展跨区域合作,保护邻近地区的常绿阔叶林和濒危动物栖息地,并对该地区的人工林进行生态修复。