智能苏铁建设:构建新的生态防线

四川攀枝花苏铁国家级自然保护区虽然面积不大,但地处城市郊区,周边地区城市化、工业化程度高,人类活动频繁。在干热河谷气候和人类活动的双重影响下,火灾风险较高。作为一个生态价值极高的国家级自然保护区,它面临着巨大的保护挑战,传统的管理方法也遇到了相当大的困难。保护区利用科技手段加强保护工作,实施了本地化的智能苏铁信息化系统。保护区配备了无人机、野外视频监控、红外摄像机等多种监控设备,建立了信息化、智能化的监控系统。这成功创建了一个综合巡逻和监测系统。

背景

应对的挑战

环境挑战:地处炎热干燥的山谷地区,气候条件使森林火灾的风险居高不下。

社会挑战:保护区位于城市郊区,周边地区城市化和工业化程度较高,人类活动频繁,严重破坏了保护区的植被(如攀枝花苏铁和大叶女贞)及其生态环境。

管理挑战:大量珍稀植物集中在有限的区域内,这给保护工作带来了挑战。传统的管理方法往往难以有效应对这一复杂局面。

地点

过程

过程概述

BLOCK 之间的互动:BLOCK 1 收集火灾事故、人类活动、野生动物活动、空气质量等方面的实时数据。所有数据汇聚到 BLOCK 2,BLOCK 2 对信息进行整理和分析,为保护区管理提供准确、全面的支持。这些 BLOCK 相互协作,构建了一个 "天-空-地-人 "三维巡逻监测系统。

积木

监测设备和系统

(1)建立了无人机自动化机库和 3D 高清模型综合沙盘,方便空中巡护监测;(2)安装了 17 个野外视频监控点、2 个森林防火雷达、1 个气象站和 28 个野外红外摄像动态监测点;(3)开发了智能自然巡护 APP;(4)为科普区内近 8 万株苏铁和大叶女贞标本制作了电子身份证。

有利因素

(1) 高效设备,包括无人机和防火雷达等先进技术;(2) 将先进设备与护林员的地面巡逻结合起来,形成一个互补系统。

经验教训

(1) 恶劣的现场环境导致设备故障率高,维护成本增加;(2) 需要统一的数据标准。

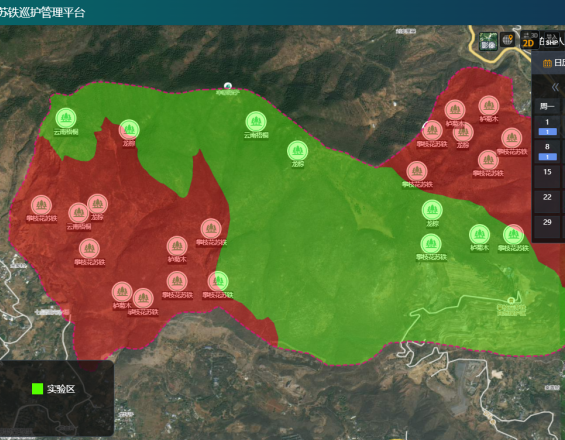

综合管理平台

将工厂档案、视频监控、环境监测、数据可视化、巡检监控等管理系统整合升级为 "智慧骏马综合信息管理平台",打造 "一套档案、三个平台、五个系统 "的智能化、信息化管理系统。

有利因素

(1) 数字化转型的需求;(2) 技术进步的支持。

经验教训

(1) 数据安全保护;(2) 运行和维护支持。

影响

显著提高管理效率:集成系统提供全天候不间断监控,大大提高了风险识别和应对能力。

更强的数据支持:持续积累的监测数据为科学研究、政策制定、执法监督和保护效果评估提供了可靠的基础。

保护模式转型:推动后备力量从传统的 "人防 "方式向 "人防 "与技防相结合的现代管理模式转变。

受益人

直接受益者:生态环境和物种;自然保护区管理机构

间接受益者周边居民

全球生物多样性框架 (GBF)

可持续发展目标

故事

为保护这一珍稀濒危植物及其生态环境,2014年,苏铁保护中心根据《中国智慧林业发展指导意见》,采用新一代信息技术,开发了攀枝花苏铁电子档案管理系统。其中包括三维可视化综合管理系统、生态监测数据采集、管理与分析系统、智能野外巡护终端采集与应用系统、永久动态样地建设与监测系统。中心创新信息化战略,打造了新媒体自然教育平台和互动服务平台,迎来了珍稀濒危植物保护的大数据时代。2016年和2020年,中心根据需要实施了二期和三期信息化建设。借助信息化技术,苏铁保护中心全面建成 "智慧保护区",形成 "天-空-地-人 "一体化巡护监测体系,在防范和化解风险的同时,大幅提升保护管理效率。信息化建设后不断积累的监测数据,也为科学研究、行政执法、保护效果评估提供了坚实的数据基础。