Analyse ADN des excréments d'animaux : Un outil de pointe pour la restauration écologique au Mont-Liban

La compréhension de la dynamique prédateur-proie et des variations saisonnières du réseau alimentaire permet de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Au Liban, un point chaud du changement climatique méditerranéen, la reforestation s'est traditionnellement appuyée sur des monocultures comme le pin et le cèdre, qui limitent la biodiversité et la résilience. Une approche plus efficace consiste à planter des espèces qui favorisent la faune, en particulier les disperseurs de graines, afin de promouvoir la régénération naturelle. Notre solution utilise le codage à barres de l'ADN et le métabarcodage pour analyser les excréments d'animaux et identifier les espèces végétales consommées et dispersées par la faune. Cela révèle les schémas de dispersion des graines et les régimes alimentaires des animaux au fil des saisons, guidant les gestionnaires forestiers dans la sélection des plantes indigènes qui favorisent la régénération de l'écosystème. En intégrant les interactions entre les animaux et les plantes, notre approche permet de relever des défis environnementaux, sociaux et économiques essentiels, en améliorant la biodiversité, la résilience des forêts et les résultats de la restauration.

Contexte

Défis à relever

Notre solution répond aux défis environnementaux, sociaux et économiques urgents du Liban liés aux impacts du changement climatique sur les écosystèmes naturels. En tant que point chaud du changement climatique méditerranéen, le Liban est confronté à des incendies fréquents, à l'abandon des terres et à la perte de biodiversité, ce qui affaiblit la résilience des forêts. Le reboisement conventionnel, axé sur les pins et les cèdres, manque de biodiversité et ne permet pas à la faune et à la flore, essentielles à la régénération naturelle, de se développer. Le projet diversifie le reboisement en sélectionnant des plantes indigènes qui attirent et soutiennent la faune, créant ainsi des forêts autonomes et résistantes au climat. Sur le plan social, les forêts dégradées ont un impact sur les communautés en réduisant les services écosystémiques vitaux tels que la régulation de l'eau et la stabilité des sols. La restauration de la biodiversité renforce ces services, ce qui profite aux communautés et favorise un lien plus étroit avec la nature locale. Sur le plan économique, des forêts plus saines et plus riches en biodiversité réduisent les coûts de restauration futurs, améliorent le potentiel écotouristique et créent des opportunités de revenus durables.

Emplacement

Traiter

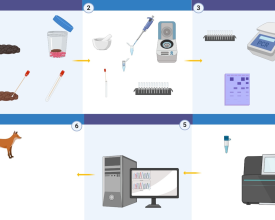

Résumé du processus

Le succès de notre solution repose sur six éléments interconnectés. Les techniques avancées de codage à barres de l'ADN et de métabarcodage fournissent des données précises et non invasives sur la biodiversité. Elles s'appuient sur la première bibliothèque de référence en libre accès des espèces indigènes du Liban, qui s'étend désormais aux insectes, aux oiseaux et aux champignons. Des partenariats stratégiques avec le Smithsonian, iBOL et l'Université Saint-Joseph garantissent la rigueur scientifique et le leadership régional. Les protocoles de terrain et de laboratoire sont adaptés aux conditions écologiques locales, ce qui améliore la pertinence des données. La collaboration avec les ministères, les ONG et les praticiens permet de traduire les résultats en politiques et en pratiques de restauration, tandis que les campagnes de sensibilisation favorisent l'engagement de la communauté. Enfin, les programmes de renforcement des capacités financés par le BBI-CBD forment des conservateurs régionaux, démocratisant les outils moléculaires et assurant la durabilité à long terme. Ensemble, ces éléments créent un cadre scientifique évolutif pour une restauration efficace de la biodiversité dans les écosystèmes méditerranéens vulnérables au climat.

Blocs de construction

Développement d'une bibliothèque de référence localisée

La création d'une bibliothèque de référence ADN complète et en libre accès pour les espèces végétales et animales indigènes a été à la base de notre solution. Reconnaissant que les bases de données mondiales ne couvraient pas de nombreuses espèces de la Méditerranée orientale, nous avons construit la première bibliothèque libanaise, qui englobe les plantes, les mammifères et s'étend maintenant aux insectes, aux oiseaux et aux champignons. Cette base de données de référence améliore la précision de l'appariement des séquences d'ADN et permet une identification précise des espèces présentes dans les échantillons environnementaux. Elle comble également une lacune critique en matière de données régionales et facilite les études écologiques, la surveillance de la biodiversité et la planification de la conservation. En publiant la bibliothèque, nous favorisons la transparence, la collaboration et le potentiel d'adaptation dans des points chauds de la biodiversité similaires.

Facteurs favorables

Un soutien institutionnel fort de la part de l'Université Saint-Joseph, la collaboration avec des taxonomistes locaux et l'accès à des spécimens ont été essentiels. Le financement provenant des subventions initiales a permis les efforts de séquençage. L'engagement à respecter les principes de l'ouverture des données a permis d'assurer une large accessibilité. Le soutien d'iBOL a facilité l'intégration dans les bases de données mondiales, améliorant ainsi l'utilité et la visibilité.

Leçon apprise

La constitution d'une bibliothèque de référence fiable nécessite une coordination importante entre les scientifiques moléculaires et les taxonomistes. L'identification précise des espèces dépend fortement de la qualité des spécimens de référence vérifiés et des métadonnées. Ce processus prend du temps, mais il est indispensable pour obtenir des résultats significatifs en matière de métabarcoding. Le partage ouvert de la bibliothèque a suscité l'intérêt et la collaboration, mais a également mis en évidence la nécessité de procéder à des mises à jour permanentes et d'étendre la couverture à un plus grand nombre de taxons. L'implication d'experts locaux a favorisé l'appropriation et augmenté la crédibilité scientifique des données, garantissant la durabilité de la bibliothèque en tant que ressource nationale.

Techniques avancées de codage à barres de l'ADN et de métabarcodage :

Le barcoding et le metabarcoding de l'ADN sont des techniques moléculaires de pointe qui permettent une identification précise des espèces à partir de petits échantillons biologiques tels que les excréments d'animaux. Le barcoding cible une seule espèce en séquençant une région génique standard, tandis que le metabarcoding amplifie simultanément plusieurs marqueurs d'ADN, ce qui permet une analyse complète de mélanges complexes. Ces méthodes permettent d'obtenir des informations détaillées sur le régime alimentaire des animaux, les relations prédateurs-proies et les schémas de dispersion des graines sans avoir recours à un échantillonnage invasif. Dans notre solution, ces techniques ont été adaptées au contexte écologique libanais, permettant une évaluation à haut débit de la biodiversité et révélant des interactions clés entre la faune et la flore. Cette approche permet de surmonter les limites des études écologiques traditionnelles et ouvre de nouvelles possibilités pour le suivi des changements de biodiversité, en particulier dans les régions où les données de base sont rares.

Facteurs favorables

L'accès à la technologie de séquençage à haut débit, l'expertise en biologie moléculaire et la disponibilité de bibliothèques de référence régionales ont permis une mise en œuvre réussie. La collaboration avec des experts internationaux, tels que la Smithsonian Institution, a garanti la rigueur méthodologique. L'élaboration de protocoles adaptés aux conditions locales et aux types d'échantillons a été cruciale pour obtenir des résultats fiables. Le financement de FERI et de MEPI a fourni les ressources nécessaires à la mise en place et à l'extension des flux de travail moléculaires.

Leçon apprise

Nous avons appris qu'il est essentiel d'adapter les protocoles de métabarcodage de l'ADN aux conditions écologiques locales pour maximiser la précision des données. L'établissement préalable de bibliothèques de référence complètes est essentiel pour l'identification correcte des espèces. L'engagement précoce avec des experts moléculaires et des partenaires internationaux a accéléré le transfert de technologie et amélioré le contrôle de la qualité. Nous avons également découvert que les méthodes d'échantillonnage non invasives, telles que la collecte d'excréments, peuvent fournir des données riches, mais nécessitent des protocoles stricts pour éviter la contamination. Enfin, l'intégration de ces outils moléculaires aux connaissances écologiques traditionnelles renforce l'interprétation et l'application pratique pour la restauration.

Partenariats stratégiques internationaux et universitaires

Les partenariats avec la Smithsonian Institution, iBOL et l'Université Saint-Joseph ont été essentiels à la réussite de notre projet. Le Smithsonian a fourni une expertise avancée en matière de méthodologie de métabarcodage et d'assurance qualité, permettant une application rigoureuse de l'analyse de l'ADN. iBOL soutient l'expansion des efforts de codage à barres, en particulier pour les insectes, reliant nos données régionales aux initiatives mondiales en matière de biodiversité. L'université Saint-Joseph dirige la mise en œuvre de la recherche et le renforcement des capacités, garantissant ainsi l'appropriation et la continuité au niveau régional. Ces collaborations associent les connaissances mondiales au contexte écologique et institutionnel local, ce qui favorise l'innovation et l'évolutivité.

Facteurs favorables

Des relations de collaboration à long terme, des objectifs scientifiques communs et une confiance mutuelle ont été essentiels. Le financement international et l'assistance technique ont favorisé l'échange de connaissances. La présence d'une équipe de recherche locale spécialisée a facilité la communication et la mise en œuvre. L'engagement commun en faveur de l'ouverture des données et du renforcement des capacités a permis de consolider les partenariats.

Leçon apprise

Les partenariats solides nécessitent une communication continue, le respect des contextes locaux et des rôles clairs. La collaboration internationale accélère le transfert de technologies, mais elle doit s'accompagner d'un renforcement des capacités locales pour garantir la durabilité. Nous avons appris qu'il était important de trouver un équilibre entre les normes scientifiques mondiales et les réalités écologiques régionales. Des accords formels et une planification commune ont permis d'aligner les attentes. L'intégration de diverses expertises - de la biologie moléculaire à l'écologie et à la politique - a renforcé l'impact du projet. Enfin, ces partenariats ont ouvert la voie à de futures recherches et élargi les réseaux de conservation.

Engagement des parties prenantes et mobilisation des connaissances

Un engagement significatif avec les ministères libanais de l'environnement et de l'agriculture, les ONG locales, les praticiens et les communautés a permis d'éclairer les politiques et les pratiques de restauration grâce aux connaissances scientifiques. En communiquant les résultats de manière claire et collaborative, nous avons contribué à intégrer les données moléculaires dans le plan d'action national pour la biodiversité. Des campagnes de sensibilisation ont ciblé les écoles, les universités, les agriculteurs et les gestionnaires des terres, afin de mieux faire comprendre le rôle écologique que jouent les animaux dans la régénération des forêts. Cette mobilisation des connaissances favorise l'appropriation locale, encourage la prise de décision fondée sur des données probantes et établit un lien entre la science et les besoins sociétaux pour une résilience à long terme des écosystèmes.

Facteurs favorables

De solides relations avec les agences gouvernementales et les ONG ont favorisé la confiance. Des supports de communication et des ateliers clairs et accessibles ont facilité la compréhension. La participation des communautés locales a garanti la pertinence de l'action. Le soutien institutionnel a permis l'intégration dans les plans nationaux. Le financement a permis de mener des activités de sensibilisation et d'information.

Leçon apprise

Un engagement efficace des parties prenantes nécessite un dialogue permanent et des stratégies de communication adaptées à divers publics. Nous avons constaté que la combinaison de la rigueur scientifique et d'un langage accessible permet de combler le fossé entre la science, la politique et la pratique. L'inclusion précoce des ministères et des ONG augmente la prise en compte des résultats. Les campagnes de sensibilisation sont essentielles pour favoriser les changements de comportement et souligner le rôle souvent négligé des animaux dans la restauration des écosystèmes. Une collaboration soutenue permet de s'assurer que les résultats influencent les décisions en matière de politique et de gestion des terres. Nous avons également appris que les approches participatives responsabilisent les communautés et garantissent que les solutions sont socialement acceptées et durables.

Renforcement des capacités et programmes de formation régionaux

Le développement d'une expertise locale et régionale en matière de codage à barres de l'ADN et de métabarcodage est vital pour la conservation durable de la biodiversité. Soutenus par le financement du BBI-CBD, nos programmes de formation s'adressent aux praticiens de la conservation du Liban, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et de la Jordanie, y compris à ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en biologie moléculaire. Ces ateliers pratiques couvrent la collecte d'échantillons, les techniques de laboratoire, l'analyse et l'interprétation des données, permettant aux participants d'appliquer de manière indépendante les outils moléculaires dans leur contexte. Le renforcement des capacités démocratise l'accès aux technologies innovantes, favorise la collaboration régionale et assure la continuité au-delà du cycle de vie du projet.

Facteurs favorables

Le financement du BBI-CBD et le soutien institutionnel de l'Université Saint-Joseph ont permis le développement du programme. Des formateurs expérimentés et des programmes d'études sur mesure tiennent compte de la diversité des contextes. La sélection régionale des participants favorise l'échange de connaissances entre les pays. Le soutien et le suivi continus renforcent les résultats de l'apprentissage.

Leçon apprise

Nous avons appris qu'un renforcement des capacités réussi nécessite des modèles de formation flexibles qui tiennent compte de l'expertise variée des participants. La pratique pratique combinée à des connaissances théoriques améliore la rétention. La mise en place d'un réseau régional favorise l'apprentissage par les pairs et la collaboration. Le soutien de suivi et les sessions de remise à niveau sont importants pour un impact durable. La formation doit être associée à des ressources et des outils accessibles pour permettre une application dans le monde réel. Faire des stagiaires de futurs formateurs multiplie les avantages et contribue à l'autosuffisance nationale et régionale en matière de surveillance de la biodiversité.

Impacts

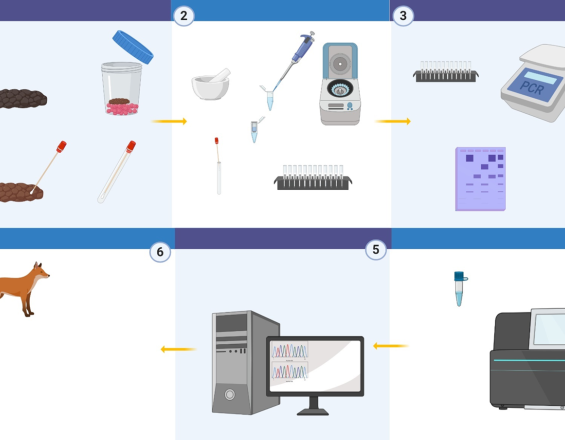

Impacts sur l'environnement : En analysant les excréments d'animaux, nous avons identifié le régime alimentaire de 18 espèces de mammifères au Liban, ce qui nous a permis d'obtenir des informations essentielles sur les réseaux alimentaires locaux et les schémas de dispersion des graines. Cette compréhension nous a permis de sélectionner 5 familles de plantes clés à privilégier dans la restauration écologique, en veillant à ce que ces espèces soient consommées et dispersées par la faune, ce qui favorise la régénération naturelle et la biodiversité. En outre, nous avons constitué une bibliothèque de référence de codes-barres ADN pour 52 plantes libanaises indigènes, créant ainsi une ressource précieuse pour les projets de restauration en cours et futurs visant à renforcer les populations de plantes indigènes.

Impacts sociaux : Les communautés locales bénéficient de l'amélioration des services écosystémiques fournis par les forêts restaurées, notamment l'amélioration de la régulation de l'eau, de la stabilité des sols et de la beauté naturelle, qui renforcent leur lien culturel avec la terre. En faisant appel à une ONG locale pour mettre en œuvre des stratégies de restauration fondées sur des résultats scientifiques, notre projet favorise un sentiment d'intendance et de responsabilisation au sein de ces communautés, encourageant ainsi des pratiques durables d'utilisation des terres.

Impacts économiques : La restauration de forêts biodiversifiées réduit les coûts futurs liés au contrôle de l'érosion, à la prévention des incendies et à la restauration des habitats. En outre, les écosystèmes résilients augmentent le potentiel d'écotourisme, générant des opportunités de revenus durables pour les communautés locales.

Bénéficiaires

Biodiversité en général :

La solution bénéficie directement à la biodiversité en améliorant la compréhension écologique des interactions entre les espèces, en particulier la dispersion des graines et la dynamique prédateur-proie. En identifiant les espèces végétales et animales clés qui soutiennent le fonctionnement de l'écosystème, le projet améliore la résilience des forêts, soutient la récupération des espèces menacées et renforce la biodiversité indigène dans un point chaud du changement climatique méditerranéen.

Les objectifs nationaux de conservation du Liban :

Nos conclusions ont été communiquées aux ministères de l'environnement et de l'agriculture et intégrées au plan d'action national pour la biodiversité du Liban. Le projet soutient les objectifs de conservation nationaux et internationaux, y compris ceux de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en renforçant la disponibilité des données, la planification de la restauration et les cadres de suivi.

Communautés locales :

Les communautés vivant à proximité des sites de restauration bénéficient de services écosystémiques améliorés (rétention d'eau, contrôle de l'érosion, qualité de l'air) et de nouvelles opportunités économiques telles que l'écotourisme et l'agriculture durable. Les campagnes d'information et de sensibilisation ont également renforcé la gestion de l'environnement et les liens culturels avec la terre.

Praticiens et organisations de conservation :

Le projet a fourni aux praticiens les meilleures pratiques scientifiquement fondées pour la restauration écologique, y compris les espèces de plantes indigènes à privilégier pour attirer la faune et promouvoir la régénération. Les ONG, les agences gouvernementales et les acteurs du reboisement ont désormais accès à la première bibliothèque de référence sur l'ADN au Liban et sont invités à participer aux prochaines sessions de formation et de renforcement des capacités organisées par notre équipe.

En outre, expliquez le potentiel d'évolutivité de votre solution. Peut-elle être reproduite ou étendue à d'autres régions ou écosystèmes ?

Oui, notre solution a un fort potentiel d'évolutivité et peut être étendue au niveau national et international pour soutenir les objectifs de restauration des écosystèmes. En intégrant le métabarcodage de l'ADN à des stratégies de reboisement sur mesure, cette approche scientifique est adaptable à un large éventail d'écosystèmes et de points chauds de la biodiversité. L'extensibilité s'opère sur deux fronts principaux : Premièrement, au niveau régional, le laboratoire de l'université Saint-Joseph -Conservation de labiodiversitédes gènes aux écosystèmes - peutservir de plaque tournante pour traiter les échantillons et générer des données sur la biodiversité pour les pays de la Méditerranée orientale, afin d'orienter les stratégies de restauration adaptées au niveau local. Deuxièmement, notre programme de formation, financé par le BBI-CBD, permet aux scientifiques et aux praticiens de pays comme la Tunisie, la Jordanie et la Côte d'Ivoire d'effectuer leurs propres analyses d'ADN, ce qui favorise l'indépendance à long terme et l'expertise locale. En outre, l'approche peut être étendue sur le plan biologique en élargissant les espèces cibles aux champignons, aux oiseaux, aux insectes et à d'autres taxons indigènes, ce qui permet d'améliorer les évaluations de la biodiversité et la surveillance des écosystèmes. Cette double approche garantit à la fois la diffusion technique et l'étendue biologique, ce qui en fait un modèle puissant aligné sur les objectifs mondiaux tels que la CDB et la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes.

Cadre mondial pour la biodiversité (CMB)

Objectifs de développement durable

Histoire

Au Liban, très peu d'organisations mettent en œuvre des solutions scientifiques sur le terrain, et l'absence de gouvernance unifiée fait que les stratégies de restauration sont fragmentées et non coordonnées. Les ONG locales procèdent souvent au reboisement et à la restauration des écosystèmes sans communiquer avec les ministères ou d'autres parties, ce qui rend difficile la création d'un impact cohérent et durable. Le changement climatique faisant peser de graves menaces sur notre biodiversité et nos écosystèmes, nous avons reconnu un besoin crucial : le reboisement doit être plus stratégique, en utilisant des espèces végétales qui attirent la faune et soutiennent la régénération naturelle, afin de construire des forêts autonomes et résistantes aux pressions climatiques.

Malgré la crise financière, l'instabilité politique et les défis environnementaux, nous sommes allés de l'avant. La collaboration avec la Smithsonian Institution a marqué un tournant : elle nous a guidés dans l'adaptation des techniques de métabarcodage de l'ADN à l'analyse des écosystèmes locaux. Ensemble, nous avons développé une approche scientifique qui garantirait que nos efforts de restauration soutiennent à la fois la biodiversité et les interactions avec la faune locale.

Malgré le chaos, notre équipe est devenue une plaque tournante pour la recherche sur la conservation et la caractérisation génétique de la biodiversité du Liban. Le fait que d'autres organisations et acteurs locaux reconnaissent l'importance d'une approche scientifique a été une source d'inspiration. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de planter des arbres ; nous cultivons des écosystèmes durables et jetons les bases d'un avenir environnemental résilient au Liban.