利用遥感技术促进江苏盐城湿地与珍禽国家级自然保护区的生态管理和保护

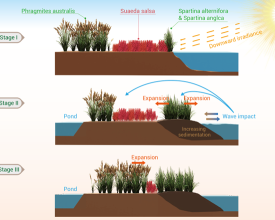

江苏盐城湿地与珍禽国家级自然保护区是极度濒危的日本鹅掌楸和其他珍稀物种的家园,它们依赖湿地滩涂生态系统生存。然而,斯巴达娜(Spartina alterniflora)等入侵物种威胁着生物多样性,导致生态退化和生物多样性减少。为解决这一问题,利用遥感技术监测植被演变,为生态管理提供有价值的见解。

由南京师范大学牵头的联合国海洋十年 "海岸预测计划 "长三角试点,将遥感技术与保护工作相结合,为盐城的生态管理提供支持。自 1990 年以来,遥感技术跟踪了主要湿地植被(Spartina alterniflora、Suaeda salsa 和Phragmites australis)的演变,帮助了解环境影响、人类活动和物种相互作用。这一举措有助于制定更有效的保护战略,使保护区和更广泛的全球努力受益。

自然科技奖

该解决方案利用遥感、地理信息系统(GIS)和数字孪生建模,结合深度学习和实地验证,监测湿地植被(Spartina alterniflora、Phragmites australis、Suaeda salsa)的长期演变。通过整合卫星数据处理、机器学习、地理信息系统(GIS)空间分析和生态建模,它能够进行精确、可扩展的监测,为湿地保护和入侵物种管理提供支持。直观的仪表板确保了包括当地社区在内的非专业用户的可访问性,促进了包容性参与。

显著进步和创新

遥感深度学习:深度学习算法处理时间序列 Landsat 数据(1990-2022 年),实现植被类型的高精度分类。通过这项创新,可以详细跟踪入侵物种的蔓延和本地植被的恢复情况,从而支持在 32 年的时间里采取有针对性的保护措施。

用于空间分析的地理信息系统:地理信息系统工具可绘制和分析植被分布图,识别迁移模式、栖息地破碎化和聚集趋势。这为有效的保护规划和确定恢复优先次序提供了清晰的空间洞察力。

数字孪生生态系统建模:盐城湿地的数字孪生系统集成了遥感、地理信息系统图层和实时环境指标(如土壤盐度、海平面异常)。这一虚拟复制品可模拟入侵物种影响或气候变化影响等情景,从而实现积极主动的数据驱动决策。

综合环境数据库:多维数据库将植被数据与气候、海洋和人为变量(如海面温度、水产养殖分布)相结合。这一综合数据集支持驱动因素分析,并为适应性保护战略提供信息。

可扩展和可复制的框架:该方法以开源数据(大地遥感卫星、哨兵)和谷歌地球引擎(GEE)为基础,可适用于全球各种生态系统,为监测入侵物种和栖息地变化提供了一种具有成本效益的工具。

经济高效的监测:利用免费提供的卫星数据和 GEE 可确保低成本、高效率的监测,提高时间分辨率,减少长期保护的资源需求。

通过提供具有预测性、可扩展性和包容性的工具,这种技术集成改变了湿地管理,符合《全球生物多样性框架》的目标 2(恢复生态系统)、目标 6(入侵物种控制)、目标 8(气候适应能力)、目标 20(加强能力)、目标 21(可获取的知识)和目标 22(参与决策)。该解决方案采用低成本、数据驱动的方法,可确保长期可持续性和广泛适用性。

本项目由国家自然科学基金资助(批准号 42230406)。

背景

应对的挑战

江苏盐城湿地与珍禽国家级自然保护区位于中国江苏省,是一个具有全球意义的保护区。它是世界上一些最濒危鸟类(尤其是仙鹤)和其他珍稀野生动物的重要栖息地。该保护区还包含重要的生态系统,特别是对这些物种的生存至关重要的滩涂湿地。

然而,尽管该保护区具有重要的生态意义,但它也面临着一些重大的环境挑战。其中最紧迫的问题之一是外来植物 斯巴达娜(Spartina alterniflora )的入侵,它已开始主宰湿地生态系统。这种入侵物种破坏了本地植被的平衡,导致生态退化和生物多样性减少。因此,对保护区生态系统的有效管理和监测对于确保保护其独特的生物多样性越来越重要。

地点

过程

过程概述

本项目采用基于六个相互关联的构件(BB)的结构化方法,利用遥感技术系统地监测湿地植被的长期演变。

- BB1(数据收集)和BB2(湿地植被类型识别)为BB3(数据量化和数据库建立)提供了基础输入。

- BB3又为BB4(空间和时间特征分析)和BB5(植被演变关键驱动因素识别)提供支持。

- 通过BB6(学术交流) 和 BB7(培训和能力建设)分享这些阶段得出的见解和发现,加强知识交流,扩大项目的影响。

每个组成部分都按逻辑顺序排列,共同为实现总体目标做出贡献:保护湿地、防止入侵物种扩散,以及提供适用于全球类似生态系统的可扩展方法。

积木

数据收集

利用谷歌地球引擎(GEE)平台,系统地获取了 1990 年至 2022 年的 Landsat 系列遥感数据,包括 TM5、ETM+(Landsat 7)、OLI(Landsat 8)和 OLI(Landsat 9)传感器。为确保后续分析的数据质量,选择并融合了关键光谱波段--近红外(NIR)、红光和绿光。

GBF 校准:支持 GBF 目标 21。

贡献:利用实时、有效的数据集加强决策,通过技术创新为现有的保护工作增添价值。

有利因素

- 只选择云层覆盖率≤10%的遥感图像,然后通过批处理进行辐射和大气校正。

- 利用优化的波段组合,特别是利用近红外范围内植被的高反射率,提取植被的特定信息。

经验教训

- 空间、时间和光谱分辨率的限制带来了潜在的不确定性,凸显了强大的辐射和几何校正方法的重要性。

- 不同大地遥感卫星传感器之间的数据融合对于实现一致的长期时间序列至关重要,尽管这需要大量的额外处理来协调空间和时间分辨率。

湿地植被类型识别

利用高斯拟合对植被指数时间序列进行平滑处理,以减少噪声并提取关键物候特征。应用随机森林深度学习算法将湿地植被分为三种主要类型:Spartina alterniflora、Phragmites australis 和Suaeda salsa。通过实地调查验证了 1990 年至 2022 年的分类准确性。

与 GBF 一致:有助于实现 GBF 目标 6。

贡献:通过准确识别交替花叶斯巴达(Spartina alterniflora)以进行有针对性的控制,减少入侵物种的影响,从而解决生物多样性面临的主要威胁。

有利因素

- 高斯曲线拟合有效地减少了原始植被指数曲线中的噪声,提高了分类的准确性。

- 随机森林算法利用物种之间的光谱差异,实现了稳健的特征提取和可靠的识别。

经验教训

- 与植被湿度和结构属性相关的光谱特征显著提高了物种间的可分离性。

- 曲线拟合和去噪等预处理步骤对于提高长期分类的可靠性至关重要。

湿地植被的时空特征分析

我们进行了时空分析,以揭示 1990 年至 2022 年保护区内湿地植被的长期分布模式。

- 图 1A展示了植被空间格局随时间的变化。

- 图 1B显示了沿海陆梯度的植被覆盖百分比。

分析工具包括景观模式指数、迁移模型和扩张-收缩动力学,用于量化生态变化。

主要发现

- 水生植物表现出较高的空间聚集性,但随着时间的推移呈下降趋势。

- 葭藻和Suaeda salsa表现出更大的破碎性和不断增加的空间覆盖率。

- 植被迁移表现出明显的异质性,并沿海陆梯度呈明显的带状分布。

与 GBF 目标一致:与 GBF 目标 2 一致。

贡献:可衡量的成果可加强恢复规划,填补统一管理方法的空白。

有利因素

- 时空异质性要求采用多方面的分析方法。

- 空间分析可提供重要的生态见解,为有针对性的保护和管理策略提供依据。

经验教训

- 植被动态的时空异质性要求采用多方面的分析方法。

- 空间分析揭示了关键的生态模式,有助于制定有针对性的管理策略。

植被演变的主要驱动因素

利用广义加法模型(GAM)探讨了自然和人为因素对植被动态的影响。该模型评估了植被变化与关键因素之间的非线性关系:

- 互花叶斯巴达主要受海洋环境变量(如盐度和波高)的影响。

- 葭草和Suaeda salsa则受到降水、人为压力(如水产养殖)和种间竞争的影响。

了解这些驱动因素有助于适应性生态系统管理和入侵物种控制。

与《全球生物多样性框架》保持一致:支持 GBF 目标 6 和 8。

贡献:预测模型改进了被动式保护,提供了可衡量的驱动因素见解。

有利因素

- GAM 有效地捕捉到了驱动因素与植被变化之间复杂的非线性相互作用。

- 环境和人类活动数据集的整合增强了驱动因素归因的稳健性。

经验教训

- 持续的数据收集和模型改进对长期预测的准确性至关重要。

- 从机制上理解生态驱动因素是制定前瞻性保护战略的基础。

学术交流

项目成果通过多个学术和公共平台传播,包括

- 在《海洋-陆地-大气研究》(科学伙伴期刊)上发表学术文章。

- 在美国中国科学促进会的官方媒体 "AAASScience "微信公众平台上发布专题内容。

- 为 "长三角试验区"提供案例研究。

- 纳入国家自然科学基金委支持的重大海洋研究项目。

与 GBF 接轨:与 GBF 目标 20 一致。

贡献:通过分享可扩展的方法,加强全球保护工作。

有利因素

- 挑战和方法的透明交流加强了跨学科的参与。

- 向利益相关者系统地介绍,提高了认识,促进了实际应用。

经验教训

- 开放和可访问的传播促进了跨学科合作和全球知识共享。

- 在科学和公共领域发表可操作的见解可加速将其转化为保护实践。

培训和能力建设

作为项目更广泛影响战略的一部分,培训和能力建设被列为优先事项,以提高遥感和地理空间分析方面的技术素养。自 2021 年以来,南京师范大学地理科学学院( )每年都会举办一系列培训项目,重点是地理空间建模和遥感应用。在过去的四年中,该项目已成功培训了超过4000名学员,其中包括青年学者、科研志愿者和早期职业专业人员。

与 GBF 保持一致:支持 GBF 目标 20 和 22。

贡献:可扩展的培训计划填补了能力空白,加强了当地的保护工作。

有利因素

- 培训课程由经验丰富的教师和量身定制的课程提供支持,强调遥感和地理信息系统的实际应用。

- 与学术和公共机构的合作扩大了外联范围,确保了不同学科的学习者群体的参与。

经验教训

- 能力建设在保持长期研究影响方面发挥着关键作用,使新一代研究人员能够参与湿地监测和生态分析。

- 持续教育和实践培训有效地缩小了研究成果与实际应用之间的差距,尤其是在保护和资源管理方面。

影响

- 提高监测效率:本项目开发的遥感技术能够对湿地植被演变进行长期、经济有效的监测。这一改进大大扩展了监测的时间尺度,使人们能够更全面地了解湿地动态,有效提高了保护区的保护监测标准。

- 对外来入侵物种研究的贡献:该项目加深了我们对交替花叶斯巴达和其他入侵物种入侵过程的了解,突出了环境因素、人类活动和种间竞争的影响。这些数据有助于研究人员更好地预测和管理入侵物种的扩散,确保及时采取更有效的干预措施。

- 支持生物多样性保护:通过揭示入侵物种的进化模式,该技术为在保护区内预防和控制这些威胁奠定了基础。通过保护重要的湿地栖息地,这将直接造福于仙鹤草和其他本地物种,为长期的生物多样性保护工作做出贡献。

- 提高保护意识:该项目促进了有关在湿地保护中使用遥感技术的知识交流,为湿地管理和植被监测提供了宝贵的见解。

受益人

- 仙鹤草

- 当地社区

- 保护区

- 学术界

- 游客

此外,请说明您的解决方案的扩展潜力。能否复制或扩展到其他地区或生态系统?

所提出的解决方案集成了遥感技术、深度学习算法和生态分析框架,具有跨区域和跨生态系统类型的强大可扩展性。其模块化架构(BB1-BB7)可在空间和主题维度上进行定制、复制和扩展,因此特别适合应对入侵物种扩散、栖息地破碎化、生物多样性丧失和生态系统退化等挑战。

技术可扩展性

- 使用全球可访问的数据集(如大地遥感卫星、哨兵卫星)和云计算平台(如谷歌地球引擎)可确保在其他地区部署时降低技术门槛。

- 深度学习和机器学习分类器(如随机森林、GAM)与模型无关,可使用本地化数据重新训练,以适应不同的物种组成和生态环境。

地理和生态系统可移植性

- 该方法已成功应用于盐城国家级珍禽自然保护区,验证了其在沿海湿地的有效性。

- 该方法很有可能被应用到类似的环境中,包括

- 受另花苋或类似入侵者影响的其他东亚沿海湿地(如黄河三角洲、杭州湾等)

- 正在经历盐碱化、破碎化或季节性植被变化的内陆湿地生态系统

- 全球河口和三角洲地区,这些地区的入侵物种和水文变化威胁着生物多样性。

潜在扩展:天津-河北沿海平原

- 该解决方案目前正从概念上扩展到天津滨海和沧州沿海滩涂,那里有 700 多公顷的水生植物改变了生态系统的功能。

- 通过区域协调,正在对监测工具和空间模型进行调整,以支持跨辖区的生态治理,这不仅体现了技术上的可扩展性,也体现了制度上的可扩展性。

机构和能力建设扩展

- 该框架包括一个专门的能力建设部分(BB7),通过南京师范大学主办的培训项目实现知识转移。这确保了新采用地区的本地吸收和可持续性。

全球相关性

- 该解决方案已通过同行评议出版物、政策对话和国际合作得到共享,从而提高了其知名度,并为全球推广做好了准备。

- 其数据驱动、低成本和模块化的特点使其非常适合在全球南部地区采用,因为这些地区急需成本效益高的工具来保护环境和适应气候。

该解决方案不仅可以复制,而且在范围上可以扩展,在方法上可以调整,并可通过能力建设实现可持续发展,从而为生物多样性保护和生态系统恢复能力方面的全球努力做出强有力的贡献。

全球生物多样性框架 (GBF)

故事

江苏盐城湿地与珍禽国家级自然保护区是世界上最濒危的鸟类之一--丹顶鹤的栖息地。多年来,这片广袤的湿地依靠微妙的生态平衡,一直是丹顶鹤和无数其他物种的重要栖息地。然而,随着时间的推移,湿地开始面临入侵物种的严重威胁,尤其是互花叶斯巴达娜,它迅速取代了本地植被,并危及到依赖该地区的物种。

长期以来,保护区一直在与传统的监测技术作斗争,这些技术不仅速度慢、成本高,而且无法有效覆盖广阔的湿地区域。因此,关键的生态变化往往发现得太晚。斯巴达娜等入侵物种肆意蔓延,对生物多样性造成了破坏性影响。

由南京师范大学牵头的联合国海洋十年海岸预测项目长三角试点,将遥感技术与保护工作相结合,为盐城的管理提供支持。遥感系统使保护区团队能够每月监测植被的变化。卫星数据提供了对湿地生态系统动态的实时洞察力,包括互花叶 斯巴达的蔓延以及葭萌和苏铁等本地植物的状况。这是第一次可以监测到环境因素、人类活动和物种间竞争如何推动整个保护区的生态变化。

除了控制入侵物种,该技术还可以研究植被的长期趋势,使保护区能够更好地了解气候变化、盐度变化和人类活动对生态系统的影响。该项目跟踪这些因素的能力为保护区实时调整其保护战略提供了强有力的工具。