Tirer parti de la télédétection pour la gestion écologique et la conservation dans la réserve naturelle nationale des zones humides et des oiseaux rares de Jiangsu Yancheng

La réserve naturelle nationale des zones humides et des oiseaux rares de Jiangsu Yancheng abrite le Grus japonensis, espèce en danger critique d'extinction, et d'autres espèces rares, qui dépendent des écosystèmes de vasières humides. Cependant, des espèces envahissantes comme Spartina alterniflora menacent la biodiversité, entraînant une dégradation écologique et une diminution de la biodiversité. Pour y remédier, la technologie de la télédétection est utilisée pour surveiller l'évolution de la végétation, ce qui permet d'obtenir des informations précieuses pour la gestion écologique.

Le site pilote du delta du fleuve Yangtze du programme CoastPredict de la Décennie des Nations unies pour l'océan, dirigé par l'université normale de Nanjing, combine la technologie de la télédétection et les efforts de conservation pour soutenir la gestion à Yancheng. La télédétection a permis de suivre l'évolution de la végétation des principales zones humides(Spartina alterniflora, Suaeda salsa et Phragmites australis) depuis 1990, ce qui aide à comprendre les impacts environnementaux, les activités humaines et les interactions entre les espèces. Cette initiative contribue à l'élaboration de stratégies de conservation plus efficaces, ce qui profite à la fois à la réserve et à l'effort global.

Prix Tech4Nature

Cette solution s'appuie sur la télédétection, les systèmes d'information géographique (SIG) et la modélisation de jumeaux numériques, combinés à l'apprentissage profond et à la validation sur le terrain, pour suivre l'évolution à long terme de la végétation des zones humides(Spartina alterniflora, Phragmites australis, Suaeda salsa). En intégrant le traitement des données satellitaires, l'apprentissage automatique, l'analyse spatiale SIG et la modélisation écologique, il permet un suivi précis et évolutif pour soutenir la conservation des zones humides et la gestion des espèces invasives. Un tableau de bord intuitif garantit l'accessibilité aux utilisateurs non experts, y compris les communautés locales, favorisant ainsi une participation inclusive.

Avancées et innovations notables

Apprentissage en profondeur avec la télédétection: Des algorithmes d'apprentissage profond traitent des séries chronologiques de données Landsat (1990-2022), ce qui permet d'obtenir une classification très précise des types de végétation. Cette innovation permet un suivi détaillé de la propagation des espèces invasives et de la régénération de la végétation indigène, soutenant ainsi des mesures de conservation ciblées sur une période de 32 ans.

SIG pour l'analyse spatiale: Les outils SIG permettent de cartographier et d'analyser la distribution de la végétation, d'identifier les schémas de migration, la fragmentation de l'habitat et les tendances en matière d'agrégation. Cela permet d'obtenir des informations spatialement explicites, essentielles à une planification efficace de la conservation et à l'établissement de priorités en matière de restauration.

Modélisation de l'écosystème à l'aide d'un jumeau numérique: Un jumeau numérique de la zone humide de Yancheng intègre la télédétection, des couches SIG et des mesures environnementales en temps réel (salinité du sol, anomalies du niveau de la mer). Cette réplique virtuelle simule des scénarios tels que l'impact des espèces envahissantes ou les effets du changement climatique, ce qui permet de prendre des décisions proactives et fondées sur des données.

Base de données environnementales complète: Une base de données multidimensionnelle combine des données sur la végétation avec des variables climatiques, marines et anthropiques (par exemple, la température de surface de la mer, la répartition de l'aquaculture). Cet ensemble de données holistique permet d'analyser les facteurs de changement et d'élaborer des stratégies de conservation adaptatives.

Cadre évolutif et reproductible: La méthodologie, basée sur des données libres (Landsat, Sentinel) et Google Earth Engine (GEE), est adaptable à divers écosystèmes dans le monde entier, offrant un outil rentable pour la surveillance des espèces envahissantes et des changements d'habitat.

Une surveillance rentable: L'utilisation de données satellitaires librement accessibles et de GEE permet une surveillance peu coûteuse et très efficace, améliorant la résolution temporelle et réduisant les besoins en ressources pour la conservation à long terme.

Cette intégration des technologies transforme la gestion des zones humides en fournissant des outils prédictifs, évolutifs et inclusifs, s'alignant sur les objectifs 2 (restauration des écosystèmes), 6 (contrôle des espèces envahissantes), 8 (résilience climatique), 20 (renforcement des capacités), 21 (connaissances accessibles) et 22 (participation à la prise de décision) du GBF. L'approche peu coûteuse de la solution, basée sur les données, garantit une durabilité à long terme et une large applicabilité.

Ce projet est soutenu par la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (subvention 42230406).

Contexte

Défis à relever

La réserve naturelle nationale de Jiangsu Yancheng Wetland & Rare Birds, située dans la province de Jiangsu, en Chine, est une zone protégée d'importance mondiale. Elle sert d'habitat essentiel à certaines des espèces d'oiseaux les plus menacées au monde, notamment le Grus japonensis, et à d'autres espèces sauvages rares. La réserve contient également des écosystèmes essentiels, en particulier les zones humides des vasières, qui sont cruciales pour la survie de ces espèces.

Cependant, malgré son importance écologique, la réserve est confrontée à plusieurs défis environnementaux importants. L'un des problèmes les plus urgents est l'invasion de Spartina alterniflora , une espèce végétale exotique qui a commencé à dominer les écosystèmes des zones humides. Cette espèce envahissante perturbe l'équilibre de la végétation indigène, entraînant une dégradation écologique et une diminution de la biodiversité. Par conséquent, une gestion et une surveillance efficaces des écosystèmes de la réserve sont devenues de plus en plus essentielles pour assurer la préservation de sa biodiversité unique.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Ce projet adopte une méthodologie structurée basée sur six blocs de construction interconnectés (BBs) pour surveiller systématiquement l'évolution à long terme de la végétation des zones humides à l'aide de la technologie de télédétection.

- BB1 (Collecte de données) et BB2 (Identification des types de végétation des zones humides) fournissent les données de base pour BB3 (Quantification des données et établissement d'une base de données).

- BB3, à son tour, soutient BB4 (Analyse des caractéristiques spatiales et temporelles) et BB5 (Identification des principaux moteurs de l'évolution de la végétation).

- Les idées et les conclusions tirées de ces étapes sont partagées dans le cadre des projets BB6 (Communication académique) et BB7 (Formation et renforcement des capacités), ce qui permet d'améliorer l'échange de connaissances et d'amplifier l'impact plus large du projet.

Chaque bloc de construction est logiquement séquencé pour contribuer collectivement aux objectifs primordiaux : conserver les zones humides, prévenir la propagation des espèces envahissantes et offrir une méthodologie évolutive applicable à des écosystèmes similaires dans le monde entier.

Blocs de construction

Collecte de données

En utilisant la plateforme Google Earth Engine (GEE), les données de télédétection de la série Landsat de 1990 à 2022 ont été systématiquement acquises, comprenant les capteurs TM5, ETM+ (Landsat 7), OLI (Landsat 8) et OLI (Landsat 9). Afin de garantir la qualité des données pour les analyses ultérieures, des bandes spectrales clés - proche infrarouge (NIR), rouge et vert - ont été sélectionnées et fusionnées.

Alignement GBF: Soutient l'objectif 21 du GBF.

Contribution: Améliore la prise de décision grâce à des ensembles de données validées en temps réel, ajoutant de la valeur aux efforts de conservation existants grâce à l'innovation technologique.

Facteurs favorables

- Seules les images de télédétection avec une couverture nuageuse ≤10% ont été sélectionnées, suivies d'une correction radiométrique et atmosphérique via un traitement par lots.

- Les informations spécifiques à la végétation ont été extraites à l'aide de combinaisons de bandes optimisées, en tirant notamment parti de la réflectance élevée de la végétation dans le domaine du proche infrarouge.

Leçon apprise

- Les limites des résolutions spatiales, temporelles et spectrales ont introduit des incertitudes potentielles, soulignant l'importance de méthodes de correction radiométrique et géométrique robustes.

- La fusion des données entre les différents capteurs Landsat était essentielle pour obtenir des séries temporelles cohérentes à long terme, bien qu'elle ait nécessité un traitement supplémentaire important pour harmoniser les résolutions spatiales et temporelles.

Identification du type de végétation des zones humides

Les séries temporelles de l'indice de végétation ont été lissées à l'aide d'un ajustement gaussien afin de réduire le bruit et d'extraire les principales caractéristiques phénologiques. Un algorithme d'apprentissage profond de type forêt aléatoire a été appliqué pour classer la végétation des zones humides en trois types dominants : Spartina alterniflora, Phragmites australis et Suaeda salsa. La précision de la classification de 1990 à 2022 a été validée par des enquêtes sur le terrain.

Alignement sur le GBF: Contribue à la cible 6 du GBF.

Contribution: Réduit l'impact des espèces envahissantes en identifiant avec précision Spartina alterniflora en vue d'un contrôle ciblé, s'attaquant ainsi à une menace clé pour la biodiversité.

Facteurs favorables

- L'ajustement des courbes gaussiennes a permis de minimiser efficacement le bruit dans les courbes brutes de l'indice de végétation, améliorant ainsi la précision de la classification.

- L'algorithme de la forêt aléatoire a exploité les différences spectrales entre les espèces, ce qui a permis une extraction robuste des caractéristiques et une identification fiable.

Leçon apprise

- Les caractéristiques spectrales liées à l'humidité de la végétation et aux attributs structurels ont amélioré de manière significative la séparabilité entre les espèces.

- Les étapes de prétraitement telles que l'ajustement des courbes et le débruitage ont été essentielles pour améliorer la fiabilité de la classification à long terme.

Quantification des données et création d'une base de données

Une base de données géospatiale complète a été développée, intégrant des données de couverture végétale dérivées de la télédétection avec des variables environnementales, climatiques et anthropogéniques clés. Les mesures incluses comprennent la salinité du sol, la température de surface de la mer, la salinité de l'eau de mer et l'emplacement des bassins d'aquaculture, ce qui constitue une base analytique solide.

Alignement sur le GBF: Appuie l'objectif 21 du FBG.

Contribution: Intégration de diverses couches de données pour une analyse holistique, apportant une valeur ajoutée à des ensembles de données de conservation fragmentés.

Facteurs favorables

- La validation sur le terrain a confirmé la précision des interprétations de la télédétection (voir figures 1 et 2).

- La base de données a facilité l'intégration des données spatiales et environnementales, en soutenant les analyses multi-variables et la modélisation écologique.

Leçon apprise

- Des données de terrain précises sont essentielles pour valider les résultats de la télédétection et garantir la fiabilité de la base de données.

- Une base de données multi-sources bien structurée améliore l'efficacité de l'analyse et permet des études de corrélation et de causalité plus sophistiquées.

Analyse des caractéristiques spatiales et temporelles de la végétation des zones humides

Une analyse spatio-temporelle a été réalisée pour révéler les schémas de distribution à long terme de la végétation des zones humides dans la zone protégée entre 1990 et 2022.

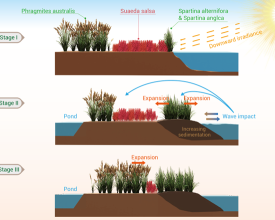

- Lafigure 1A illustre l'évolution de la répartition spatiale de la végétation au fil du temps.

- Lafigure 1B présente le pourcentage de couverture végétale le long du gradient mer-terre.

Des outils analytiques tels que les indices de configuration du paysage, les modèles de migration et les dynamiques d'expansion-contraction ont été utilisés pour quantifier les changements écologiques.

Principales conclusions

- Spartina alterniflora présentait une forte agrégation spatiale, mais une tendance à la baisse au fil du temps.

- Phragmites australis et Suaeda salsa présentaient une plus grande fragmentation et une couverture spatiale croissante.

- La migration de la végétation a montré une hétérogénéité significative et une distribution en bandes claire le long du gradient terre-mer.

Alignement sur le GBF: Alignement sur la cible 2 du GBF.

Contribution: Les résultats mesurables améliorent la planification de la restauration, en comblant les lacunes dans les approches de gestion uniformes.

Facteurs favorables

- L'hétérogénéité temporelle et spatiale nécessite des méthodes d'analyse à multiples facettes.

- Les analyses spatiales fournissent des informations écologiques cruciales qui permettent d'élaborer des stratégies de conservation et de gestion ciblées.

Leçon apprise

- L'hétérogénéité temporelle et spatiale de la dynamique de la végétation nécessite des approches analytiques à multiples facettes.

- Les analyses spatiales ont révélé des schémas écologiques critiques, ce qui a permis d'élaborer des stratégies de gestion ciblées.

Facteurs clés de l'évolution de la végétation

L'influence des facteurs naturels et anthropogéniques sur la dynamique de la végétation a été étudiée à l'aide d'un modèle additif généralisé (GAM). Ce modèle a évalué les relations non linéaires entre les changements de végétation et les facteurs clés :

- Spartina alterniflora a été principalement influencée par des variables environnementales marines telles que la salinité et la hauteur des vagues.

- Phragmites australis et Suaeda salsa ont été affectées par les précipitations, les pressions anthropogéniques (par exemple, l'aquaculture) et la compétition entre espèces.

La compréhension de ces facteurs favorise la gestion adaptative des écosystèmes et la lutte contre les espèces envahissantes.

Alignement sur le GBF: Soutient les objectifs 6 et 8 du GBF.

Contribution: Les modèles prédictifs améliorent la conservation réactive, en offrant des informations mesurables sur les moteurs.

Facteurs favorables

- Les MAG ont permis de saisir efficacement les interactions complexes et non linéaires entre les facteurs de changement et les modifications de la végétation.

- L'intégration d'ensembles de données relatives à l'environnement et à l'activité humaine a permis d'améliorer la robustesse de l'attribution des facteurs de changement.

Leçon apprise

- La collecte continue de données et l'affinement des modèles sont essentiels pour assurer la précision des prévisions à long terme.

- La compréhension mécaniste des moteurs écologiques sous-tend le développement de stratégies de conservation tournées vers l'avenir.

Communication académique

Les résultats du projet ont été diffusés par le biais de multiples plateformes universitaires et publiques, notamment

- Un article académique dans Ocean-Land-Atmosphere Research (un journal partenaire de Science).

- Un contenu présenté sur la plateforme publique AAASScience WeChat, le média officiel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences en Chine.

- Contribution à l'étude de cas du site pilote du delta du fleuve Yangtze.

- Intégration dans les principaux projets de recherche océanographique soutenus par la NSFC.

Alignement sur le GBF: Alignement sur la cible 20 du GBF.

Contribution: Renforce les efforts de conservation au niveau mondial en partageant des méthodologies évolutives.

Facteurs favorables

- La communication transparente des défis et des méthodologies a renforcé l'engagement des différentes disciplines.

- La présentation systématique aux parties prenantes a permis d'accroître la sensibilisation et de faciliter l'application pratique.

Leçon apprise

- La diffusion ouverte et accessible favorise la collaboration interdisciplinaire et le partage des connaissances à l'échelle mondiale.

- La publication d'informations exploitables dans les domaines scientifique et public accélère leur traduction en pratiques de conservation.

Ressources

Formation et renforcement des capacités

Dans le cadre de la stratégie d'impact du projet, la formation et le renforcement des capacités ont été privilégiés afin d'améliorer les connaissances techniques en matière de télédétection et d'analyse géospatiale. Depuis 2021, une série de programmes de formation est organisée chaque année par l'école de géographie de l'université normale de Nanjing, qui se concentre sur la modélisation géospatiale et les applications de télédétection. Au cours des quatre dernières années, le programme a permis de former avec succès plus de 4 000 participants, dont de jeunes chercheurs, des volontaires de la recherche et des professionnels en début de carrière.

Alignement sur le GBF: Soutient les cibles 20 et 22 du GBF.

Contribution: Les programmes de formation évolutifs comblent les lacunes en matière de capacités, renforçant ainsi les efforts de conservation locaux.

Facteurs favorables

- Les cours de formation ont bénéficié du soutien d'un corps professoral expérimenté et de programmes adaptés, mettant l'accent sur les applications pratiques de la télédétection et des SIG.

- La collaboration avec des institutions universitaires et publiques a permis d'élargir le champ d'action et de garantir la participation d'un groupe diversifié d'apprenants dans toutes les disciplines.

Leçon apprise

- Le renforcement des capacités joue un rôle essentiel dans le maintien de l'impact de la recherche à long terme, en permettant à une nouvelle génération de chercheurs de s'engager dans la surveillance des zones humides et l'analyse écologique.

- La formation continue et la formation pratique permettent de combler le fossé entre les résultats de la recherche et les applications dans le monde réel, en particulier dans les contextes de conservation et de gestion des ressources.

Impacts

- Amélioration de l'efficacité de la surveillance: La technologie de télédétection développée dans le cadre de ce projet permet un suivi à long terme et rentable de l'évolution de la végétation des zones humides. Cette amélioration a considérablement élargi l'échelle de temps pour la surveillance, permettant une compréhension plus complète de la dynamique des zones humides et élevant effectivement le niveau de surveillance de la conservation dans la réserve.

- Contribution à l'étude des espèces exotiques envahissantes: Le projet a permis de mieux comprendre le processus d'invasion de Spartina alterniflora et d'autres espèces envahissantes, en mettant en évidence l'influence des facteurs environnementaux, des activités humaines et de la concurrence interspécifique. Ces données aident les chercheurs à mieux prévoir et gérer la propagation des espèces envahissantes, ce qui permet d'intervenir à temps et de manière plus efficace.

- Soutien à la conservation de la biodiversité: En révélant les schémas d'évolution des espèces envahissantes, la technologie jette les bases de la prévention et du contrôle de ces menaces dans la réserve. Cela profite directement au Grus japonensis et à d'autres espèces indigènes en protégeant les habitats critiques des zones humides, contribuant ainsi aux efforts de conservation de la biodiversité à long terme.

- Sensibilisation à la conservation: Le projet favorise l'échange de connaissances sur l'utilisation de la télédétection dans la conservation des zones humides, offrant des perspectives précieuses en matière de gestion des zones humides et de surveillance de la végétation.

Bénéficiaires

- Grus japonensis

- Communautés locales

- Réserve

- Académie

- Visiteurs

En outre, expliquez le potentiel d'évolutivité de votre solution. Peut-elle être reproduite ou étendue à d'autres régions ou écosystèmes ?

La solution proposée - construite sur l'intégration de technologies de télédétection, d'algorithmes d'apprentissage profond et de cadres analytiques écologiques - démontre une forte évolutivité à travers les régions et les types d'écosystèmes. Son architecture modulaire (BB1-BB7) permet la personnalisation, la réplication et l'expansion dans les dimensions spatiales et thématiques, ce qui la rend particulièrement adaptée pour relever des défis tels que la propagation des espèces envahissantes, la fragmentation des habitats, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes.

Évolutivité technique

- L'utilisation d'ensembles de données accessibles dans le monde entier (par exemple Landsat, Sentinel) et de plateformes d'informatique en nuage telles que Google Earth Engine permet de réduire les obstacles techniques au déploiement dans d'autres régions.

- Les classificateurs d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique (p. ex. Random Forest, GAM) ne dépendent pas des modèles et peuvent être réentraînés avec des données localisées pour tenir compte des différentes compositions d'espèces et des contextes écologiques.

Transférabilité géographique et écosystémique

- La méthodologie a été appliquée avec succès dans la réserve naturelle nationale d'oiseaux rares de Yancheng, validant ainsi son efficacité dans les zones humides côtières.

- Elle a un fort potentiel pour être transférée dans des environnements similaires, y compris :

- d'autres zones humides côtières d'Asie de l'Est affectées par Spartina alterniflora ou des envahisseurs similaires (par exemple, le delta du fleuve Jaune, la baie de Hangzhou)

- les écosystèmes de zones humides intérieures soumis à la salinisation, à la fragmentation ou à des changements de végétation saisonniers

- les régions estuariennes et deltaïques du monde entier, où les espèces envahissantes et les changements hydrologiques menacent la biodiversité.

Extension potentielle : Plaines côtières de Tianjin-Hebei

- La solution est actuellement en cours d'extension conceptuelle aux estrans côtiers de Tianjin Binhai et de Cangzhou, où plus de 700 hectares de Spartina alterniflora ont altéré les fonctions de l'écosystème.

- Grâce à la coordination régionale, les outils de surveillance et les modèles spatiaux sont en train d'être adaptés pour soutenir la gouvernance écologique entre les différentes juridictions, démontrant ainsi l'évolutivité non seulement technique mais aussi institutionnelle.

Développement des institutions et des capacités

- Le cadre comprend une composante dédiée au renforcement des capacités (BB7), qui permet le transfert de connaissances grâce à des programmes de formation organisés par l'université normale de Nanjing, qui a déjà formé plus de 4 000 participants. Cela garantit l'adoption locale et la durabilité dans les régions nouvellement adoptées.

Pertinence mondiale

- La solution a été diffusée par le biais de publications évaluées par des pairs, de dialogues politiques et de collaborations internationales, ce qui a accru sa visibilité et sa capacité à être reproduite à l'échelle mondiale.

- Le fait qu'elle soit basée sur des données, peu coûteuse et modulaire la rend bien adaptée à l'adoption dans les pays du Sud, où des outils rentables sont nécessaires de toute urgence pour la conservation et l'adaptation au climat.

Cette solution n'est pas seulement reproductible, elle est aussi extensible dans sa portée, adaptable dans sa méthode et durable grâce au renforcement des capacités, ce qui en fait un solide contributeur aux efforts mondiaux de conservation de la biodiversité et de résilience des écosystèmes.

Cadre mondial pour la biodiversité (CMB)

Histoire

La réserve naturelle nationale de Jiangsu Yancheng Wetland & Rare Birds abrite la Grus japonensis, l'une des espèces d'oiseaux les plus menacées au monde. Pendant des années, cette vaste zone humide a servi d'habitat essentiel à ces grues et à d'innombrables autres espèces, grâce à un équilibre écologique délicat. Cependant, au fil du temps, les zones humides ont commencé à être gravement menacées par des espèces envahissantes, en particulier Spartina alterniflora, qui a rapidement supplanté la végétation indigène et mis en danger les espèces qui dépendaient de la région.

La réserve s'est longtemps heurtée aux techniques de surveillance traditionnelles, qui étaient lentes, coûteuses et ne permettaient pas de couvrir efficacement la vaste zone humide. En conséquence, les changements écologiques cruciaux étaient souvent détectés trop tard. Des espèces envahissantes telles que la spartine se sont répandues sans être contrôlées et l'impact sur la biodiversité a été dévastateur.

Le site pilote du delta du fleuve Yangtze du programme CoastPredict de la Décennie des Nations unies pour l'océan, dirigé par l'université normale de Nanjing, combine la technologie de la télédétection et les efforts de conservation pour soutenir la gestion à Yancheng.Le système de télédétection a permis à l'équipe de la réserve de surveiller les changements de végétation à l'échelle mensuelle. Les données satellitaires ont permis de comprendre en temps réel la dynamique de l'écosystème des zones humides, notamment la propagation de Spartina alterniflora et l'état des plantes indigènes telles que Phragmites australis et Suaeda salsa. Pour la première fois, il est possible de surveiller la manière dont les facteurs environnementaux, les activités humaines et la concurrence entre les espèces ont entraîné des changements écologiques dans la réserve.

Au-delà du contrôle des espèces envahissantes, la technologie a également permis d'étudier les tendances à long terme de la végétation, ce qui a permis à la réserve de mieux comprendre l'impact du changement climatique, des variations de salinité et des activités humaines sur l'écosystème. La capacité du projet à suivre ces facteurs a fourni à la réserve des outils puissants pour adapter sa stratégie de conservation en temps réel.