Les équipes anti-braconnage sont recrutées et financées par Save Vietnam's Wildlife, et approuvées par les gestionnaires des zones protégées qui signent un contrat commun. Elles suivent une formation d'environ un mois sur la législation forestière vietnamienne, l'identification des espèces, l'autodéfense, la formation sur le terrain, les premiers secours et l'utilisation de SMART.

Les patrouilles AP restent avec les gardes forestiers pendant 15 à 20 jours de patrouille dans différentes stations de gardes forestiers chaque mois, et un gestionnaire de données traite, nettoie, analyse et rapporte les données SMART pour toutes les patrouilles au directeur du parc et aux coordinateurs SVW. Au début de chaque mois, un rapport SMART est généré par le gestionnaire de données ; sur la base des informations contenues dans ce rapport, un plan de patrouille est discuté avec le garde forestier et les membres de l'équipe anti-braconnage, puis soumis au directeur de la zone protégée pour approbation ; des unités mobiles sont en attente et dirigées par des gardes forestiers pour répondre rapidement aux urgences, aux endroits situés en dehors des zones de patrouille planifiées ou aux situations accessibles par la route.

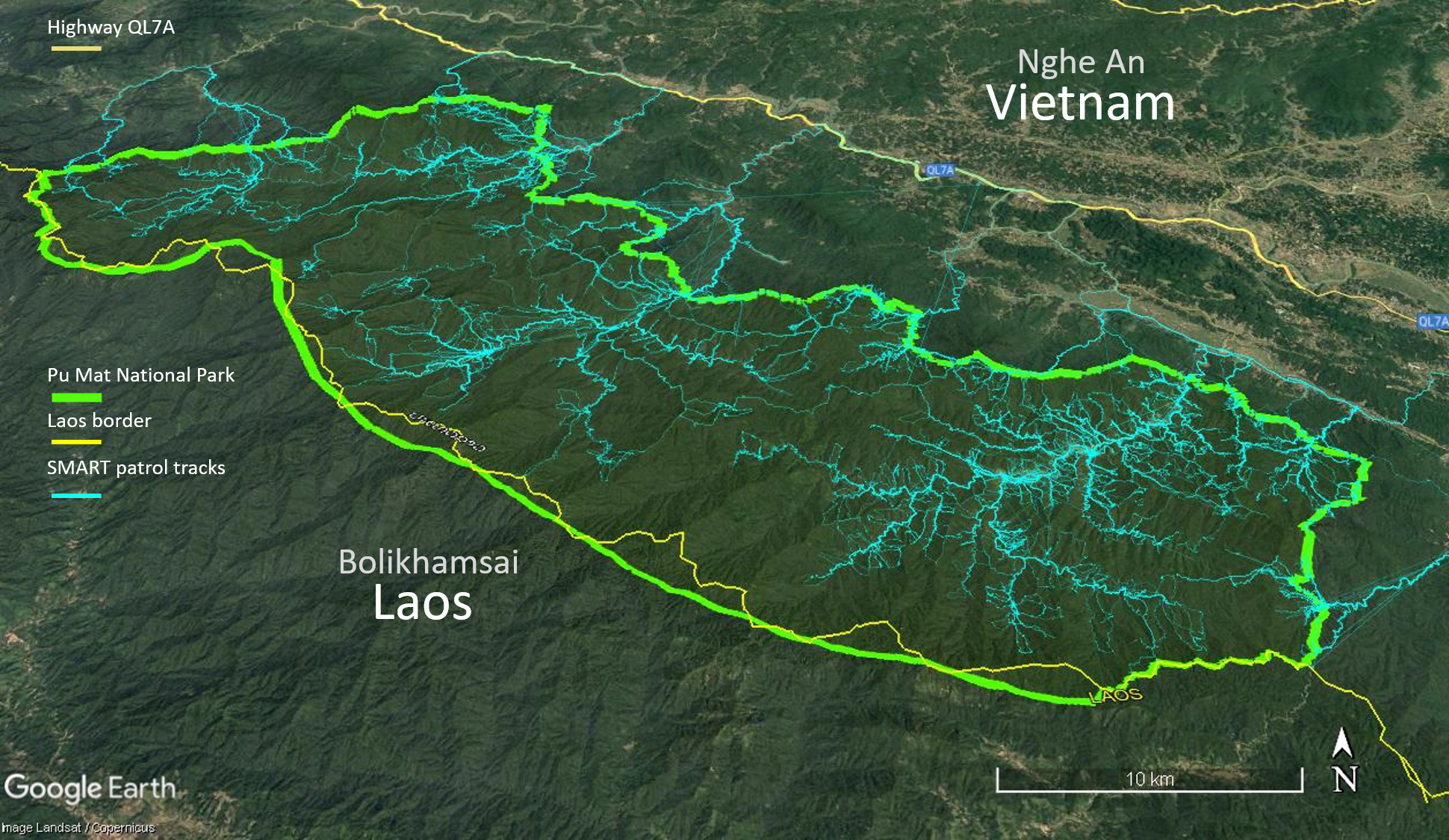

Les gardes forestiers ont été formés à l'utilisation de SMART mobile par le biais d'un transfert vertical de connaissances sur le terrain et, à la fin de l'année 2020, 100 % des gardes forestiers (73 personnes) utilisaient tous SMART de manière efficace, ce qui a permis d'accroître la couverture des données de patrouille dans l'ensemble de la zone protégée(figure 1).