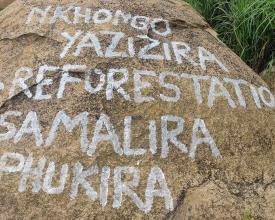

Du nu au couvert : La communauté de Kasale se retrousse les manches pour redonner vie à la réserve forestière de Mvai qui a été déboisée

Dans le district de Ntcheu, au Malawi, un projet de restauration des paysages forestiers, soutenu par la FAO, l'UICN, le WRI, la GIZ et financé par BMUV, permet aux communautés locales de conserver le bassin versant du barrage de Mpira. Le bassin versant est essentiel à la "vie" du barrage de Mpira, qui est une source d'eau potable pour Ntcheu et les districts environnants. Le bassin versant est la source des rivières qui alimentent le barrage de Mpira. Le bassin versant de Mpira abrite également la célèbre réserve forestière de Mvai. La réserve s'étend sur 5600 ha. Elle est divisée en cinq blocs pour en faciliter la gestion. Cependant, les blocs ont été déboisés par des pratiques non durables telles que la fabrication de charbon de bois et l'agriculture. Grâce à la restauration des paysages forestiers dans le cadre de l'Alliance pour la restauration des écosystèmes et des paysages en Afrique (AREECA), les comités de blocs et les communautés environnantes ont été renforcés pour gérer la réserve au niveau des blocs par le biais de la régénération naturelle. L'un de ces blocs est la communauté de Kasale, qui s'est lancée dans la conservation du bloc de Kasale, d'une superficie de 1 400 ha.

Contexte

Défis à relever

Les communautés ont récolté tous les arbres de la réserve forestière de Mvai pour en faire des poteaux, du charbon de bois et du bois de chauffage. L'empiètement sur la réserve par l'ouverture de fermes agricoles a entraîné une dégradation considérable de la réserve et de la biodiversité. Les comités de bloc ont été formés en 2006 et leur plan de gestion a expiré, ce qui a entraîné une diminution de l'attention portée à la réserve. Les feux de brousse fréquents étaient la principale cause de dégradation de la réserve. L'accès aux mauvaises pratiques était libre pour tous. Ces formes de déforestation ont conduit à une réserve dénudée.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

La réorganisation initiale des comités et la sensibilisation générale créent une nouvelle vague d'énergie entre les groupes. Cela permet une compréhension commune. La formation des comités ajoute une couche de nouvelles connaissances, en particulier pour les nouveaux membres. Cela renforce la confiance. Permettre aux communautés d'ajouter leurs connaissances indigènes favorise l'appropriation des approches à utiliser. Cela permet une certaine flexibilité dans l'exécution des tâches, car elles sont plus familières avec ce qu'elles savent déjà. L'introduction de l'évaluation des moyens de subsistance agit comme un catalyseur pour le travail. Les communautés ne veulent pas perdre leur temps lorsqu'elles s'impliquent dans la restauration. Le temps et l'énergie sont récompensés. C'est un stimulant automatique et c'est bon à la fois pour les individus et pour l'environnement. Le suivi permet de s'assurer que les activités et les processus planifiés se déroulent comme prévu. Il permet également de mesurer et de résoudre les goulets d'étranglement rencontrés tout au long de la mise en œuvre.

Blocs de construction

Réorganisation des comités de blocs forestiers et des communautés entourant la réserve

La première étape consiste à réunir tous les comités de blocs forestiers, les dirigeants locaux et les communautés rurales en général. Ces réunions ont pour but d'aborder les questions qui ont eu un impact négatif sur les communautés en raison de la réserve déboisée. Elles sont suivies par la création de nouveaux comités chargés de superviser les nouveaux plans de gestion.

Facteurs favorables

Bien qu'ils ne soient pas sélectionnés au sein des comités, les dirigeants locaux sont investis du rôle de parrain de tout comité communautaire. Ils sont donc à l'origine de l'initiative et jouent un rôle clé dans l'obtention des résultats. Les conflits s'arrêtent à eux.

Leçon apprise

La sélection adéquate des comités et l'engagement des dirigeants locaux créent un environnement propice à l'appropriation et à la participation de toutes les communautés aux activités.

Formation des comités

Les comités sont formés à la gestion générale de la réserve. Parmi les sujets abordés, citons la facilitation de la régénération naturelle, les opérations sylvicoles simples et l'entretien des coupe-feux. Outre ces sujets techniques, la dynamique de groupe et la gestion des conflits sont également enseignées. Ces sujets permettent de s'assurer que tous les membres du comité et les communautés en général travaillent à la réalisation d'un programme commun malgré les divergences d'opinion.

Facteurs favorables

Le personnel clé des départements gouvernementaux du Conseil de district a conclu un accord avec la FAO sur la mise en œuvre des activités. Le personnel est bien formé et expérimenté.

Leçon apprise

La mise à disposition de ressources au personnel professionnel en tant que partenaires de travail facilite la mise en œuvre des activités.

Permettre aux communautés de prendre en compte leurs techniques indigènes.

Dans un souci de durabilité, les communautés ont été autorisées à prendre en compte leurs connaissances et compétences traditionnelles pour concrétiser les nouvelles modalités de travail. Les communautés ont ajouté une autre série de groupes de travail provenant de différents villages. Les groupes de travail se sont vu attribuer une partie de la réserve à gérer. Cela a facilité le travail du comité général, qui s'est transformé en comité de suivi. Les groupes élaborent leurs propres plans (plans de travail) pour diverses activités telles que les patrouilles, la création de coupe-feu, etc.

Facteurs favorables

La réalisation de l'étape 3 est due en grande partie à la volonté des communautés concernées d'assumer les différents rôles qui leur ont été assignés et qu'elles ont choisis.

Leçon apprise

Lorsque les communautés ont la possibilité de faire valoir leurs connaissances et leurs compétences, le succès est garanti. Les connaissances professionnelles doivent être combinées aux connaissances indigènes afin d'obtenir un maximum d'avantages.

Soutenir les communautés en leur offrant des moyens de subsistance pour leur permettre de répondre à leurs besoins quotidiens.

Cette composante vise à offrir aux communautés des options de survie au jour le jour. Au fur et à mesure que les communautés s'engagent dans les travaux de restauration, elles doivent s'engager dans des activités économiques compensatoires et bénéfiques en tant qu'individus ou groupes. Les communautés ont identifié les moyens de subsistance de leur choix. Dans le cadre de ce projet, les communautés ont choisi l'élevage de chèvres et de poulets, la culture de champignons et l'apiculture. Jusqu'à présent, le projet les a aidées à élever des chèvres et des poulets et à pratiquer l'apiculture. Les bénéfices tirés de ces moyens de subsistance sont utilisés pour répondre aux besoins des ménages, tels que les intrants agricoles, les vêtements et les frais de scolarité des enfants.

Facteurs favorables

L'évaluation adéquate des moyens de subsistance par les communautés et la disponibilité des fonds du projet ont permis de fournir des moyens de subsistance et de former les communautés à la production de différentes options.

Leçon apprise

L'intégration d'activités économiques dans les interventions de RPF a renforcé l'enthousiasme des communautés à s'engager dans les travaux de restauration. Au départ, certains membres ont abandonné les groupes pour satisfaire leurs besoins quotidiens par des moyens destructeurs lorsqu'ils estimaient que le projet ne leur apporterait pas de bénéfices directs. Après l'introduction des moyens de subsistance, un plus grand nombre de membres ont rejoint les groupes.

Dispositions en matière de contrôle continu

Un mécanisme solide de suivi du processus doit être mis en place. Le personnel technique doit s'assurer qu'il s'engage avec les communautés pour examiner s'il y a des problèmes et comment ils peuvent être résolus. Au cours de ces événements de suivi, les communautés partagent également leurs expériences.

Cela fait partie du cycle d'apprentissage continu qui permet d'apporter des améliorations là où c'est nécessaire. De nouvelles techniques sont également partagées lors de ces événements de suivi.

Facteurs favorables

L'équipe de suivi est composée de divers experts (foresterie, agriculture, développement communautaire, pêche, développement de l'eau, S&E), de la FAO et de l'UICN. Le noyau de l'équipe est issu du gouvernement, qui dispose d'une représentation permanente dans le district. Cela garantit la pérennité des connaissances et la résilience des systèmes dans la région. Il est important de soutenir les communautés avec des plans de travail simples.

Leçon apprise

Il faut des communautés résilientes, capables de relever les défis de la reconstruction. Toutefois, si leurs capacités sont renforcées, elles seront en mesure de contrôler leurs propres activités.

Impacts

La mobilisation des communautés autour de la réserve forestière de Mvai (MFR) a permis de renouveler l'organisation. Les communautés du bloc de Kasale ont élaboré une stratégie pour restaurer le couvert végétal. Au total, 120 membres de la communauté (dont 63 % de femmes) gèrent et conservent activement le bloc.

Amélioration de la gestion des terres : Depuis 2021, le bloc autrefois dénudé a retrouvé un couvert arboré grâce à la régénération naturelle sur 1 400 ha. L'érosion des sols a été contrôlée et du vétiver a été planté pour restaurer les ravines.

Conservation de la nature : Le bloc abrite désormais diverses espèces d'arbres qui avaient disparu. L'Uapaca kirkiana, très sensible au feu et autrefois presque disparu, prospère aujourd'hui. Les incendies ont cessé, permettant à davantage d'espèces naturelles de se régénérer, ce qui attire les oiseaux et la faune comme les lièvres, les souris et les serpents. Les fruits naturels sont également revenus.

Avantages socio-économiques : Les fruits sauvages - notamment Flacourtia, Azanza garkiana, Annona senegalensis et Uapaca kirkiana - sont de nouveau disponibles. La communauté ramasse également des champignons pour l'alimentation et les revenus, qui sont revenus grâce aux efforts de restauration. L'endroit est devenu admirable et, dans certains cas, sert de laboratoire de terrain pour les élèves de l'école primaire de Chikuse, qui y apprennent des sujets pertinents liés à l'environnement. Récemment, la communauté de Kasale a reçu 40 ruches, qui sont en cours de colonisation. La production de miel devrait augmenter les revenus.

Bénéficiaires : La communauté de Kasale se compose de 600 ménages, soit environ 1 500 personnes (46 % d'hommes et 54 % de femmes).

Bénéficiaires

- Les principaux bénéficiaires sont les communautés vivant autour de la réserve forestière de Mvai.

- la population du sud du Malawi, grâce à la réduction des problèmes d'eau liés au barrage de Mpira

- L'environnement grâce à une capacité de séquestration supplémentaire

Objectifs de développement durable

Histoire

Ne jamais abandonner : Le parcours difficile de la communauté de Kasale pour restaurer la réserve forestière de Mvai.

Lorsque le plan de gestion de la réserve forestière de Mvai a expiré peu après la fin du projet de gestion forestière améliorée pour des moyens de subsistance durables (IFMSLP), financé par l'UE, le bloc de Kasale, qui fait partie de la réserve forestière de Mvai, a été complètement déboisé, la réserve étant dominée par l'herbe, une transformation d'une forêt épaisse.

Tous les matins et tous les après-midi, des foules de personnes allaient et venaient dans la forêt avec du charbon de bois et des houes. Des champs de culture avaient été ouverts dans la réserve protégée. A l'aube d'un projet de restauration des forêts et des paysages soutenu par la FAO et financé par le BMUV, la communauté s'est organisée après avoir été sensibilisée par les agents de vulgarisation.

La particularité de cette communauté est qu'elle a suggéré que l'ensemble de la communauté s'implique en formant de petits sous-groupes chargés de gérer de petites portions de la réserve. Chaque sous-groupe dispose d'un sous-comité qui rend compte au comité principal et aux dirigeants locaux. C'était en 2022. À cette époque, la zone était dénudée. La communauté a été formée à la gestion de la régénération et à la dynamique de groupe.

De 2022 à 2025, le groupe a travaillé à la régénération de cette partie de la réserve sur 1 400 ha. Le processus est en bonne voie puisque la zone est maintenant couverte d'arbres. L'empiètement par l'agriculture a considérablement diminué. Certains animaux sauvages (lièvres, oiseaux, chauves-souris, serpents) qui avaient disparu sont de retour.

La communauté est fière de ce résultat. Les travaux de restauration sont soutenus par des interventions sur les moyens de subsistance. Environ 60 % des membres de la communauté ont bénéficié de chèvres et de poulets dans le cadre d'un accord de transfert, de sorte que tous les membres de la communauté puissent posséder du bétail en permanence. Pour prévenir les problèmes posés par le bétail, en particulier le broutage par les chèvres, les membres ont été formés à la création de banques de fourrage. Ces banques de fourrage serviront également d'interventions de restauration.

Mécanisme de durabilité : La reconstitution du couvert végétal et l'ensemble de l'approche sont durables car ils sont menés par les structures locales. L'équipe du projet n'apporte qu'un soutien technique.