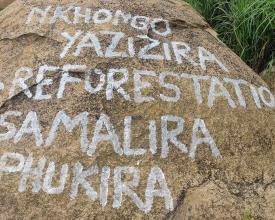

裸から覆い隠すまで:伐採されたムヴァイ森林保護区に袖を通すカサレ・コミュニティ

マラウイのンチュー地区では、FAO、IUCN、WRI、GIZが支援し、BMUVが資金を提供する森林景観再生(FLR)プロジェクトが、ムピラ・ダム集水域の保全のために地元コミュニティを支援している。この集水域は、ンチューとその周辺地区の飲料水源であるムピラ・ダムの「生命」にとって不可欠である。また、ムピラ集水域には有名なムバイ森林保護区もある。保護区の面積は5600ヘクタール。管理しやすいように5つのブロックに分かれている。しかし、炭焼きや耕作など持続不可能な行為によって森林が伐採されてしまった。AREECA(アフリカの生態系と景観の回復のための同盟)の森林景観回復を通じて、ブロック委員会と周辺コミュニティが強化され、自然再生を通じてブロックレベルで保護区を管理できるようになった。そのようなブロックのひとつがカサレ・コミュニティで、1400ヘクタールのカサレ・ブロックを保護する旅に出た。

コンテクスト

対処すべき課題

コミュニティはムヴァイ森林保護区からすべての木を伐採し、電柱や木炭、薪にしていた。保護区内には作物農園が開かれ、保護区と生物多様性の劣化につながった。ブロック委員会は2006年に結成されたが、その管理計画は失効し、保護区に対する一般的なケアは低下した。保護区ではかつて頻繁に山火事が発生していた。不正行為のための出入りは自由であった。こうした森林伐採の結果、保護区は丸裸になった。

所在地

プロセス

プロセスの概要

委員会の再編成と全体的な意識改革によって、グループ間に新たなエネルギーが生まれる。これにより、共通の理解が得られる。委員会の研修は、特に新しいメンバーにとって、新しい知識の層を厚くする。これは自信につながる。コミュニティが固有の知識を追加できるようにすることで、使用するアプローチのオーナーシップが育まれる。自分たちがすでに知っていることをより深く理解することで、作業を柔軟に遂行できるようになる。生計アセスメントの導入は、作業のきっかけとなる。コミュニティは修復に関わることで、時間を失うことを望まない。時間とエネルギーは報われる。これは自動的なブースターであり、個人にとっても環境にとっても良いことである。モニタリングは、計画された活動やプロセスが計画通りに実施されることを保証する。また、実施継続の過程で遭遇するボトルネックを測定し、解決するのにも役立つ。

ビルディング・ブロック

保護区を取り巻く林業ブロック委員会とコミュニティの見直し

最初のステップは、すべての森林ブロック委員会、地元のリーダー、農村コミュニティ一般を招集することである。これらの会議では、森林保護区が伐採された結果、地域社会に悪影響を及ぼした問題の解決に焦点が当てられる。続いて、新しい管理計画を監督するための新しい委員会が設立される。

実現可能な要因

委員会で選ばれたわけではないが、地域のリーダーは、どのコミュニティ委員会にとっても後援者の役割を与えられている。そのため、リーダーはイニシアチブを握り、成果を達成する鍵となる。紛争は指導者たちによって解決される。

教訓

委員会を適切に 選定し、地元のリーダーを参加させること で、すべてのコミュニティが活動を所有し、参加できる環境を提供する。

委員会の研修

委員会は保護区の一般的な管理について研修を受ける。例えば、自然再生の促進、簡単な造林作業、防火帯の整備などである。これらの技術的なトピックとは別に、グループダイナミクスや紛争管理も教えられます。これらのトピックは、委員会メンバー全員と一般コミュニティが、意見の相違にもかかわらず1つの議題を達成するために努力することを確実にするのに役立ちます。

実現可能な要因

地方議会の政府部門の主要スタッフは、活動の実施に関してFAOと合意している。スタッフはよく訓練され、経験豊富である。

教訓

ワーキング・パートナーとして専門スタッフにリソースを提供することで、活動の実施が容易になる。

コミュニティが固有の技術を取り入れられるようにする。

持続可能性を実現するため、コミュニティは、新しい作業方法を具体化する方法について、彼らの伝統的な知識や技術を取り入れることが許された。コミュニティは、さまざまな村からもう1組のワーキンググループを加えた。作業部会は保護区の一部を分担して管理することになった。これにより、委員会全体がモニタリング委員会となり、作業が容易になった。各グループは、パトロールや防火帯の作成など、さまざまな活動のための独自の計画(作業計画)を立てている。

実現可能な要因

ビルディング・ブロック3の達成は、関係コミュニティが自分たちに割り当てられた、あるいは自分たちが選んださまざまな役割を遂行しようとする意欲によるところが大きい。

教訓

コミュニティが自分たちの知識や技術を重んじる機会を与えられれば、成功は約束される。最大限の利益を得るためには、専門的な知識と土着の知識を融合させるべきである。

コミュニティが日々のニーズを満たせるよう、生計手段を支援する。

このビルディング・ブロックは、コミュニティが日々の生存の選択肢を維持することを目的としている。コミュニティが復旧作業に従事する際には、個人またはグループとして、代償となる有益な経済活動に従事する必要がある。コミュニティは、自分たちの好きな生計手段を選択する。このプロジェクトでは、コミュニティはヤギやニワトリの飼育、キノコ栽培、養蜂を選んだ。これまでのところ、プロジェクトはヤギとニワトリの飼育と養蜂を支援しており、これらの生計活動から得た利益は、農業資材や衣料品、子どもの学費など、家計の必要を満たすために使われている。

実現可能な要因

コミュニティが生計の選択肢を適切に評価し、プロジェクトからの資金を利用できたことで、生計の選択肢が提供され、さまざまな選択肢の生産についてコミュニティを訓練することができた。

教訓

FLRの活動に経済活動を取り入れることで、コミュニティは復旧作業への熱意を高めた。当初は、プロジェクトが直接自分たちのためにならないと感じると、破壊的な手段で日々の必要を満たすためにグループを脱退するメンバーもいた。しかし、生計の機会が導入されると、再びグループに参加するメンバーが増えた。

継続的な監視体制

プロセスをしっかりと監視する仕組みが必要である。テクニカル・スタッフは、コミュニティと確実に関わりを持ち、課題があるかどうか、またどのように対処できるかを探る必要がある。このようなモニタリング・イベントでは、コミュニティも自分たちの経験を共有する。

これは、必要に応じて改善するための継続的な学習サイクルの一部である。このようなモニタリング・イベントでは、新しい技術も共有される。

実現可能な要因

モニタリングチームは、さまざまな専門家(林業、農業、コミュニティ開発、漁業、水資源開発、M&E)、FAO、IUCNで構成されている。中心的なチームは、この地区に常設の代表を置いている政府から派遣されている。これにより、知識の持続性と地域のシステムの回復力が確保される。シンプルな作業計画でコミュニティを支援することが重要である。

教訓

復興の課題に耐えることのできるレジリエントなコミュニティが求められている。しかし、彼らの能力が強化されれば、彼ら自身の活動を監視することができるようになる。

影響

ムヴァイ森林保護区(MFR)周辺のコミュニティが動員され、新たな組織が生まれた。カサレ・ブロックのコミュニティは、樹木被覆を回復する戦略を策定した。合計120人のコミュニティメンバー(63%が女性)が、積極的にブロックの管理と保全を行っている。

土地管理の改善2021年以降、かつては裸地だったこのブロックは、1,400ヘクタールの自然再生によって樹木被覆を回復した。土壌浸食は抑制され、溝を埋め立てるためにベチバーが植えられた。

自然保護:自然保護:この区画では、消滅していた多様な樹種が見られるようになった。火に非常に弱く、かつては絶滅寸前だったウアパカ・キルキアーナも、今では繁茂している。火事がなくなったことで、より多くの自然種が再生し、鳥類やノウサギ、ネズミ、ヘビなどの動物が集まるようになった。自然の果物も戻ってきた。

社会経済的利益:野生の果実-フラコウティア、アザンザ・ガルキアナ、アンノナ・セネガレンシス、ウアパカ・キルキアナなど-が再び手に入るようになった。また、コミュニティはキノコを採取して食用にしたり、収入を得たりしている。この場所は立派になり、場合によっては、筑瀬小学校の生徒たちが環境関連のトピックを学ぶためのフィールドラボとして機能している。最近、カサレ・コミュニティは40匹のミツバチの巣箱を受け取り、現在コロニーを作っている。蜂蜜の生産は収入を増やすと期待されている。

受益者カサレ・コミュニティは600世帯、約1,500人(男性46%、女性54%)で構成されている。

受益者

- 主な受益者はムヴァイ森林保護区周辺のコミュニティである。

- ムピラ・ダムからの水問題の軽減によるマラウイ南部の人々

- 貯留能力の向上による環境保護

持続可能な開発目標

ストーリー

決してあきらめない:ムヴァイ森林保護区を回復するためにカサレ・コミュニティが辿った厳しい道のり。

EUが資金を提供した「持続可能な生活のための森林経営改善プロジェクト」(IFMSLP)の終了後まもなく、ムヴァイ森林保護区の管理計画が失効したとき、森林が完全に伐採されたムヴァイ森林保護区の一部であるカサレ・ブロックは、生い茂る森から一変して草が生い茂る森になっていた。

朝も昼も、木炭や鍬を持って森を行き来する人々の群れであふれかえっていた。保護区内には農地が開かれていた。どんな雲にも銀の裏地がある」と言われるように、BMUVが資金提供したFAOの支援による森林と景観の回復プロジェクトの夜明けとともに、改良普及員の啓発を受けてコミュニティは組織化された。

このコミュニティのユニークな点は、保護区の小さな部分を管理する小さなサブグループを結成して、コミュニティ全体が参加することを提案したことである。各サブグループには小委員会があり、メイン委員会と地元のリーダーに報告する。これは2022年のことだった。この時、この地域は丸裸になっていた。コミュニティは再生管理とグループダイナミクスの訓練を受けた。

2022年から2025年にかけて、グループは保護区のこの部分1,400haの再生に取り組んできた。現在、この地域は樹木に覆われており、順調に進んでいる。農業による侵入は大幅に減少した。姿を消した野生動物(ノウサギ、鳥、コウモリ、ヘビ)も戻ってきた。

コミュニティはこの成果を誇りに思っている。修復作業は生計介入によって支えられている。地域住民の約60%がヤギとニワトリをパスオン方式で飼い、地域住民全員が継続的に家畜を所有するようになりました。家畜、特にヤギのブラウジングがもたらす問題を防ぐため、メンバーは飼料バンクの設置に関するトレーニングを受けた。これらの飼料バンクは、回復のための介入策としても機能する。

持続可能性のメカニズム:樹木被覆の回復とアプローチ全体は、地元の組織によって推進されるため持続可能である。プロジェクト・チームは技術的支援を提供するだけである。