Triple Level Digital Monitoring (3LDM) - Télédétection et solutions informatiques pour le suivi de la restauration des paysages forestiers (FLR)

Le projet Forests4Future (F4F) de la GIZ soutient la restauration des paysages forestiers (RPF) et la gouvernance dans des pays comme l'Éthiopie, Madagascar et le Togo. Les systèmes actuels de suivi de la RPF sont confrontés à des problèmes de précision et d'exhaustivité. Pour y remédier, F4F a lancé le développement d'un système de suivi fiable et le pilotage d'une procédure opérationnelle standard. En s'appuyant sur l'expertise d'entreprises externes spécialisées dans les données géospatiales, F4F a introduit le système de suivi numérique à trois niveaux (3LDM). Ce système affine le suivi en intégrant trois niveaux de données :

1. données de terrain

2. les données obtenues par drone

3. données satellitaires

L'approche 3LDM permet de suivre les hectares restaurés, la biomasse aérienne des arbres et la diversité des arbres sur des sites FLR sélectionnés.

Contexte

Défis à relever

Défis environnementaux :

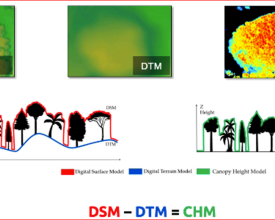

L'imagerie satellitaire, telle que Sentinel ou Landsat, peut manquer des arbres plus petits en raison de la faible résolution, ce qui affecte l'évaluation précise de la forêt, en particulier pour les jeunes pousses ou le sous-bois. Le système 3LDM, qui utilise des données de drone à haute résolution, mesure la hauteur de la canopée et, à l'aide d'équations allométriques, affine les calculs de la biomasse. Les drones, qui surveillent de vastes zones, améliorent la précision et l'efficacité des données.

Défis sociaux :

La surveillance traditionnelle des forêts nécessite un travail manuel, ce qui perturbe les communautés locales. La méthode 3LDM, qui exploite les technologies des drones et des satellites, permet de surveiller de vastes zones avec un minimum d'intrusion, tout en préservant les coutumes locales. Il favorise également le développement des compétences locales liées aux drones et les possibilités d'emploi.

Défis économiques :

L'inventaire manuel des forêts est coûteux et lent. Le 3LDM offre une solution économique. La collecte de données par drone, plus rapide et plus étendue, réduit les coûts du travail sur le terrain. L'utilisation d'images libres de droits réduit les dépenses, rendant le suivi abordable et adaptable à divers projets.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

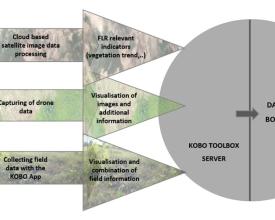

La synergie complexe des trois mécanismes de collecte de données - données de terrain, images de drones et captures de satellites - constitue l'épine dorsale du cadre de suivi de notre programme. Chaque mécanisme apporte une force unique à la table : alors que les données de terrain offrent des aperçus granulaires au niveau du sol, l'imagerie par drone fournit une perspective aérienne détaillée, et les captures par satellite donnent une vue d'ensemble plus large depuis l'espace. Une fois imbriqués, ils créent une solide tapisserie de données qui renforce la fiabilité et la précision des données.

Cette approche synergique est essentielle pour le suivi holistique des stratégies de RPF. Les efforts de restauration de l'environnement devenant de plus en plus complexes, il est impératif d'avoir une vision à multiples facettes. Le suivi d'indicateurs clés tels que la biomasse. En outre, des indicateurs secondaires tels que la hauteur des arbres, le diamètre à hauteur de poitrine (DHP), la composition de la forêt et la différenciation des espèces sont essentiels pour une compréhension nuancée des efforts de restauration. La beauté de ce système à trois niveaux réside dans sa résilience : si des problèmes surviennent et limitent l'efficacité d'une méthode, les deux autres interviennent de manière transparente, garantissant qu'il n'y a pas d'interruption dans la qualité des données ou dans la compréhension. Cette interdépendance garantit des données complètes, ce qui permet d'élaborer des stratégies mieux informées et d'obtenir des résultats positifs en matière de RPF.

Blocs de construction

Données de terrain

Les images satellite et de drone, malgré leur contribution indéniable au suivi, sont limitées dans les premières années des efforts de RPF. La collecte de données sur le terrain est cruciale au cours des premières années de projet.

La collecte de données sur le terrain est divisée en trois approches participatives :

- Parcelles d'échantillonnage permanentes : Parcelles fixes, où la hauteur des arbres, le DHP et les taux de survie des arbres seront estimés. Les parcelles d'échantillonnage permanentes seront évaluées à des intervalles de trois ans, en raison de l'importance du travail et du temps qu'elles requièrent.

- Planification de l'utilisation des terres : cycles de discussion pour l'évaluation des informations, ainsi que pour l'identification des espèces menacées selon la liste rouge des espèces menacées de l'Union mondiale pour la nature (UICN). Elle est intégrée à d'autres processus d'aménagement du territoire et n'a donc pas d'intervalle d'évaluation défini.

- Transects : Identification des espèces floristiques et faunistiques, ainsi que de la composition de la structure forestière, dans un intervalle d'évaluation de trois mois.

Tous les indicateurs pertinents inclus dans les trois approches participatives sont collectés à l'aide de la boîte à outils KOBO. Ce logiciel offre des conditions adéquates et est facile à utiliser, ce qui correspond aux objectifs de surveillance du projet.

Facteurs favorables

Une approche participative est essentielle pour garantir un suivi à long terme des zones restaurées. La symbiose entre les connaissances locales et la formation/le renforcement des capacités du personnel local et des partenaires régionaux est au cœur de cette approche. L'identification des besoins de la communauté, l'organisation de cycles de discussion, l'implication de la communauté locale dans le développement et le test du système de surveillance, encouragent la prise de conscience et la connexion avec le paysage restauré.

Leçon apprise

-

Priorité aux données de terrain: Aux premiers stades de la RPF, la collecte de données sur le terrain est plus efficace que si l'on s'appuie uniquement sur des images de satellites et de drones.

-

Approches participatives: L'utilisation de méthodes participatives telles que les parcelles d'échantillonnage permanentes, la planification de l'utilisation des terres et les transects permet d'impliquer les communautés locales et d'améliorer le suivi.

-

Technologie appropriée: L'utilisation d'outils conviviaux comme la boîte à outils KOBO s'aligne bien sur les objectifs du projet et simplifie la collecte de données.

-

Engagement des communautés locales: L'engagement et la formation des communautés locales garantissent un succès à long terme et favorisent l'établissement d'un lien avec les paysages restaurés.

Données satellitaires

Les données satellitaires constituent la base du système 3LD-Monitoring, qui exploite les capacités de l'imagerie à source ouverte des satellites Copernicus Sentinel-2 et LANDSAT. Un algorithme, méticuleusement développé par Remote Sensing Solutions (RSS) GmbH, révolutionne ce processus. Les utilisateurs peuvent soumettre de manière transparente le fichier de forme de leur zone d'intérêt, ce qui permet à l'algorithme d'aller chercher et d'analyser automatiquement les données pertinentes. Un éventail d'analyses robustes est réalisé, notamment la tendance de la végétation sur 5 ans à l'aide du NDVI pour évaluer les gains ou les pertes de végétation, l'analyse de l'humidité de la végétation sur 5 ans à l'aide du NDWI et une évaluation nuancée de la tendance de la pluviométrie sur 5 ans. En outre, l'algorithme facilite la visualisation des changements de végétation depuis le début du projet, renforçant ainsi le cadre de surveillance avec des informations dynamiques. Les données satellitaires, qui constituent un élément essentiel du système de suivi 3LDM, exploitent les images libres de la mission Copernicus Sentinel-2 et des satellites LANDSAT. Pour des zones prédéfinies, ces données sont automatiquement récupérées et analysées en fonction de paramètres spécifiques. Les principales analyses comprennent une tendance de la végétation sur 5 ans en utilisant le NDVI comme indicateur des gains ou pertes de végétation, une tendance de l'humidité de la végétation sur 5 ans grâce au NDWI, et une tendance des précipitations sur 5 ans. En outre, il est possible de visualiser l'évolution de la végétation depuis le début du projet.

Facteurs favorables

L'utilisation efficace de ce bloc de construction dépend des utilisateurs qui dessinent et sauvegardent des zones dans des plates-formes SIG telles que QGIS. En outre, l'amélioration du fichier de forme avec les spécificités du projet, telles que les dates de début et le type de FLR, optimise l'analyse. Une formation adéquate à ces compétences garantit une saisie précise des données et un suivi adapté, ce qui rend le renforcement des capacités dans ces domaines essentiel, si ce n'est déjà fait.

Leçon apprise

Si les données satellitaires, en particulier celles provenant de sources ouvertes, offrent de vastes perspectives, leur capacité d'identification des espèces est très limitée, voire inaccessible. Cette limitation souligne le rôle indispensable du travail sur le terrain pour discerner la composition et les caractéristiques des espèces. En outre, la compréhension des contraintes inhérentes à l'imagerie satellitaire, en particulier pour les jeunes plantations d'arbres, renforce la nécessité d'intégrer les données de terrain et de drone pour obtenir une vue d'ensemble des terrains forestiers.

Données sur les drones

Les drones jouent un rôle central dans le système de suivi du 3LD, en complément d'autres méthodes de collecte de données. Les drones sont des outils essentiels dans les pays partenaires pour renforcer les compétences techniques du personnel local. Les drones sont des outils essentiels dans les pays partenaires pour renforcer les compétences techniques du personnel local. Ces compétences englobent la planification des vols, la navigation et l'évaluation des images. La surveillance par drone vise à permettre au personnel du projet de capturer des données adaptées aux analyses photogrammétriques, à partir desquelles des informations géographiques cruciales émergent.

La méthodologie de cartographie par drone comprend cinq étapes, les deux premières se concentrant sur les opérations de drone :

- Préparation de la mission de cartographie (travail de bureau)

- Exécution de la mission de cartographie (travail sur le terrain)

- Développement d'un modèle numérique de surface (MNS) et génération d'une orthomosaïque (travail de bureau)

- Analyse et affinement des données (travail de bureau)

- Intégration dans le système de données en vigueur (travail de bureau)

Les données fournies par les drones permettent d'évaluer les indicateurs liés au carbone/à la biomasse, tels que les taux de mortalité et les types de forêts. Notamment, avec l'application d'équations allométriques et une caractérisation appropriée du type de terrain, des estimations de la biomasse aérienne des arbres peuvent être déterminées.

Facteurs favorables

Les drones dotés d'une capacité de planification de vol préétablie permettent de créer des orthophotos en continu à partir d'images individuelles. Cela permet de fusionner des clichés individuels en une orthophoto (photographie aérienne corrigée des distorsions, permettant des mesures précises). Il est également essentiel de tenir compte de la disponibilité de ces drones sur les marchés locaux des pays partenaires. Il est essentiel de tirer parti des connaissances locales en impliquant les universités locales dans ce processus. Ils peuvent fournir des équations allométriques essentielles, basées sur la hauteur des arbres, qui facilitent les calculs précis de la biomasse.

Leçon apprise

Les drones produisent des images à haute résolution qui permettent d'obtenir une vue d'ensemble détaillée des changements de la couverture végétale, de la survie des arbres et des taux d'érosion, entre autres. Combinée aux données de terrain, la surveillance par drone est renforcée, ce qui garantit un suivi efficace.

L'hétérogénéité des arbres et de la densité de la végétation empêche souvent une bonne extraction des points clés communs entre les images, ce qui est nécessaire pour estimer les hauteurs et d'autres indicateurs. À cet égard, l'augmentation du chevauchement entre les images à un minimum de 85 % de chevauchement frontal et latéral peut améliorer l'extraction des points clés. De même, l'augmentation de la hauteur de vol du drone réduit la distorsion de la perspective, ce qui facilite la détection des similitudes visuelles entre les images qui se chevauchent. Toutefois, un chevauchement trop important, c'est-à-dire des pourcentages de chevauchement élevés, se traduit par une plus grande quantité de données, ce qui rend le traitement des données plus fastidieux.

Un autre aspect déjà mentionné est la disponibilité de drones appropriés dans les pays partenaires. L'importation de drones dans les pays respectifs est difficile et des obstacles bureaucratiques persistent.

Impacts

Les trois sources de données (satellite, drone et terrain) sont traitées et intégrées dans une plateforme de tableau de bord, accessible via le site web de suivi des projets. Le site web permet :

en interne :

- L'évaluation des activités du projet

- Le suivi des changements comme base de la planification future

- La gestion des activités du projet (fonction de pilotage)

- La rédaction de rapports sur les activités du projet

- Comparaison et synthèse des interventions de la FLR

En externe :

- Suivi des activités du projet

- Harmonisation des activités entre les projets et les partenaires

- Apprentissage à partir des expériences des projets

- Rapports et communication des résultats

- Transparence des activités de la FLR

Le tableau de bord de la plateforme présente deux caractéristiques uniques :

1. spécifique à une zone : analyse automatisée immédiate et visualisation des données satellitaires des 5 dernières années

2. l'intégration des données de terrain, de drone et de satellite, combinant différentes couches d'informations pour dresser un tableau holistique des efforts de restauration.

Bénéficiaires

- Points focaux et secrétariat de l'AFR100

- Ministères (Ministère des forêts/de l'environnement et de l'agriculture)

- Agents administratifs

- ONG

- Techniciens et passionnés de la restauration

- Communautés locales

- Équipe du projet Forests4Future et d'autres projets FLR

Objectifs de développement durable

Histoire

Maxim dirige la mise en œuvre du système 3LDM à Madagascar. L'utilisation de drones pour évaluer la restauration des paysages forestiers à Madagascar implique également de surveiller les mangroves. Le suivi traditionnel dans ces terrains denses et marécageux est décourageant, mais grâce au protocole de drone à haute résolution de 3LDM, il est devenu plus efficace et plus détaillé.

Lors d'une étude par drone, l'équipe de Maxim a découvert un résident inattendu : un crocodile prenant un bain de soleil. Les images nettes ont non seulement mis en évidence l'efficacité de la technologie, mais aussi son avantage en termes de sécurité par rapport aux relevés à pied.

Au-delà des rencontres inattendues avec la faune, le 3LDM a permis de mieux comprendre la dynamique de croissance des mangroves. Bien que le système ait connu des difficultés, comme l'adaptation des drones aux conditions venteuses, les résultats l'ont emporté sur les obstacles.