Gestion écosystémique des inondations et des sécheresses dans les bassins fluviaux

Des mesures techniques et de développement des capacités sont appliquées dans les bassins hydrographiques menacés par le changement climatique. Les professionnels concernés sont soutenus dans l'évaluation de la vulnérabilité. L'inclusion de la population est assurée par la participation à des plateformes de parties prenantes. Des approches innovantes de l'EbA, telles que l'approche du "barrage vivant", sont basées sur les connaissances et les initiatives locales et sont mises en œuvre à des fins de démonstration. Des méthodes techniques innovantes, telles que les drones, ont été utilisées pour évaluer et surveiller la zone du projet avant, pendant et après les activités. Cette approche a récemment reçu l'International Drone Pioneer Award 2017 pour des applications de drones visionnaires ayant un impact mondial. Sur la base des expériences, les approches de l'EbA sont introduites au niveau national et dans le format d'éducation.

Contexte

Défis à relever

- L'augmentation des inondations et des sécheresses provoque des dégâts et une pénurie d'eau.

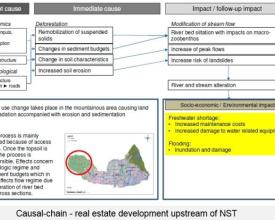

- Les activités d'utilisation des sols dans les bassins fluviaux (riz, caoutchouc, canne à sucre) favorisent la dégradation des sols, entraînant l'érosion des sols et des berges, la sédimentation des infrastructures grises, un risque accru de glissements de terrain, la perte de la biodiversité et de la capacité de rétention de l'eau.

- Les institutions locales de gestion de l'eau manquent de capacités techniques et de concepts pour faire face à ces événements extrêmes.

- La population est confrontée à des pertes économiques dues à de mauvaises récoltes et à des pertes de production dans le secteur de la pêche. Elle manque d'eau pendant la saison sèche et doit faire face à des dégâts dans ses maisons et ses champs pendant la saison des pluies.

- Les conflits politiques entre les différents secteurs et l'absence de règles formelles pour la planification urbaine exacerbent les défis.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

L'évaluation des vulnérabilités et l'identification des différentes mesures d'EbA pour y remédier (bloc 1) sont des conditions préalables à la mise en œuvre de la mesure d'EbA la plus réalisable, par exemple les déversoirs vivants (bloc 2). Cette mesure utilise les connaissances locales (bloc 3) en combinaison avec les approches d'adaptation les plus modernes. L'échange de connaissances entre les décideurs et les praticiens (bloc 4) ainsi que le renforcement des capacités en matière de surveillance de l'eau, de modélisation et de méthodes d'évaluation économique (bloc 5) permettent d'étendre l'approche.

Blocs de construction

Analyse de la vulnérabilité et identification des mesures d'EbA

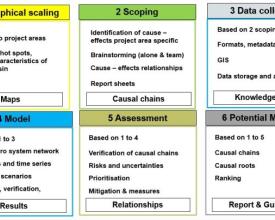

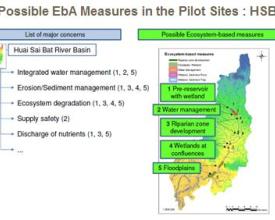

L'approche de l'évaluation de la vulnérabilité permet d'identifier les problèmes les plus importants dans les bassins fluviaux. Pour cette évaluation, l'approche a été basée sur GIWA (Global International Water Assessment Methodology) et HSAP (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) et suit une approche en 6 étapes comprenant ce qui suit : 1) la délimitation géographique (cartographie des points chauds) définit les limites géographiques des zones pilotes à analyser ; les sous-régions sont identifiées dans chaque zone de projet et les principales caractéristiques du système hydroélectrique et activités économiques sont cartographiées ; 2) la délimitation du champ d'application en évaluant les impacts environnementaux et socio-économiques et en établissant des priorités parmi les principales préoccupations et questions, ainsi qu'en recherchant les facteurs de causalité à l'origine des préoccupations et questions sélectionnées ; 3) la collecte de données ; 4) modélisation pour la vérification et la quantification des relations de cause à effet avec des modèles physiques déterministes ou conceptuels couvrant a) la modélisation hydrologique avec le logiciel TalsimNG, b) la modélisation de l'érosion et de la sédimentation avec la Modified Uniform Soil Loss Equation (MUSLE), c) la modélisation de la qualité de l'eau avec le logiciel GISMO ; 5) évaluation pour identifier les risques et les incertitudes et pour hiérarchiser les vulnérabilités ; 6) identification et classement des mesures potentielles d'EbA.

Facteurs favorables

Ensembles de données disponibles (par ex. SIG) sur les modèles numériques d'élévation et les séries chronologiques pour le débit d'eau, les précipitations, la température, l'humidité, l'évapotranspiration. Coopération des parties prenantes locales pour s'assurer qu'elles participent aux processus de prise de décision et que les problèmes qu'elles jugent prioritaires sont traités.

Leçon apprise

- Différentes données (décharge, évaporation, humidité, température, etc.) sont détenues par différentes institutions. Certaines d'entre elles ne partagent pas leurs données car elles considèrent qu'il s'agit d'une perte de pouvoir. Cet aspect doit être pris en compte le plus tôt possible. Le projet a utilisé des drones pour collecter des données supplémentaires sur le débit de la rivière. - Les ensembles de données étaient en partie incomplets. Les informations manquantes ne permettent pas d'analyser et de quantifier certains effets, c'est pourquoi les résultats des évaluations comportent encore des incertitudes.

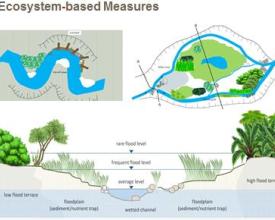

Mesure EbA : Déversoirs vivants en tant que zones tampons pour les inondations

Le concept de déversoir vivant est une mesure EbA basée sur les connaissances des communautés locales du bassin fluvial et conforme à la philosophie de l'économie de suffisance du roi de Thaïlande, qui consiste à appliquer des technologies basées sur les ressources et le savoir-faire locaux. Dans un premier temps, une grille en bambou est construite dans la rivière, fournissant une structure pour les sacs de sable dégradables contenant un mélange de sable, de cocotier et de fumier. Le long des berges, des banians (Ficus bengalensis) et d'autres plantes légumineuses sont plantés pour stabiliser les sols. Les racines qu'ils forment se nourriront du fumier et pénétreront dans la construction en bambou au cours des prochaines décennies pour former un "barrage vivant". Cette technologie présente plusieurs avantages, tels que l'amélioration de la recharge des nappes phréatiques, ce qui peut accroître le rendement des cultures, l'augmentation de la biodiversité, comme l'augmentation de l'habitat des poissons, la variété des plantes, etc. et le renforcement de l'unité entre les parties prenantes concernées. Les terrasses permettent également aux poissons de remonter le courant. Les coûts d'entretien et les efforts liés à cette méthodologie sont faibles et peuvent être facilement réalisés par les communautés locales.

Facteurs favorables

- Acceptation et appropriation locales - clarté sur le régime foncier du site de construction - implication des parties prenantes, telles que la population locale (idéalement avec le soutien du gouvernement et du secteur privé) - matériaux naturels disponibles dans la région, tels que le bambou, les sacs de sable, les semis d'arbres, etc. - travail sur la base du volontariat, soutien budgétaire et matériel de la communauté dans un premier temps, soutien du gouvernement et/ou du secteur privé dans un second temps.

Leçon apprise

- Considérées comme une sagesse locale, ces mesures bénéficient du soutien total de la communauté locale et sont financées et mises en œuvre par les acteurs locaux. Cela leur a valu beaucoup d'attention et d'intérêt de la part des institutions gouvernementales thaïlandaises. - Cependant, il y a un manque de soutien scientifique. Cela conduit à une construction sans planification adéquate et sans coordination avec les institutions locales de gestion de l'eau. Par le passé, des déversoirs nouvellement construits ont été installés au mauvais endroit et au mauvais moment, sous-estimant le débit de la rivière au début de la saison des crues, ce qui a entraîné des dommages, voire la destruction, des structures incomplètes - La sensibilisation aux impacts physiques et socio-économiques du changement climatique a permis aux acteurs locaux de mieux accepter les mesures d'EbA. Cependant, des connaissances supplémentaires sont nécessaires pour effacer les croyances sur les effets erronés des mesures EbA et pour indiquer aux parties prenantes dans quels endroits les mesures EbA sont réalisables.

Utilisation des connaissances et de la propriété locales par l'intermédiaire des comités de bassin fluvial

La mise en place de comités de bassin, représentant la population d'un bassin fluvial ainsi que le monde universitaire, le gouvernement et d'autres acteurs, est cruciale pour le succès de la gestion des rivières. Le lien entre la population locale et les ressources en eau, en particulier dans le bassin de la Tha Di, est très fort. Au sein des communautés locales, les connaissances sur les changements climatiques et les catastrophes naturelles (inondations et sécheresses) ont été transmises de génération en génération sans beaucoup de documentation écrite. Le concept de protection contre les inondations au moyen de déversoirs vivants est né de la volonté des communautés riveraines locales et de dirigeants forts ayant des idées novatrices et la volonté d'expérimenter différentes approches en matière de protection contre les inondations et la sécheresse. La combinaison de cette forte appropriation avec les données hydrologiques des universités locales et la capacité administrative des institutions régionales permet une approche holistique de la gestion de l'eau. Tous ces acteurs sont représentés au sein des comités de bassin.

Facteurs favorables

- les comités de bassin fluvial sont le lien entre les acteurs locaux et les institutions de gestion de l'eau du gouvernement.

Leçon apprise

Les comités de bassin fluvial (CBF) des différents bassins fluviaux se trouvaient à des stades très différents au début du projet. Certains étaient déjà bien établis, ce qui a facilité la communication avec la population locale ainsi que la coopération entre les acteurs locaux, le secteur public et le monde universitaire. D'autres n'avaient pas encore tenu leur première réunion lorsque le projet a démarré. Dans ce cas, les parties prenantes locales se sont fortement appropriées leurs ressources en eau, ce qui a permis au projet de progresser alors que le RBC était encore en cours de création.

Visites d'échange de connaissances aux niveaux local et national

La mise en place de visites de sites et d'échanges de parties prenantes et de décideurs entre les trois différents bassins fluviaux pilotes a été une excellente méthode pour favoriser l'échange et l'apprentissage mutuel sur les mesures potentielles d'EbA entre les bassins fluviaux et entre les institutions. Cet échange a déclenché des échanges importants sur la faisabilité des mesures, leur application dans différents lieux et les possibilités de transposition à plus grande échelle. En outre, d'une part, un esprit de compétition amicale a pu être ressenti en ce qui concerne le bassin fluvial qui aurait la meilleure gestion de l'eau basée sur l'écosystème plus tôt. D'autre part, des institutions qui se font concurrence se sont réunies et ont commencé à coopérer.

Facteurs favorables

- Échange de leçons apprises au niveau local - Coopération entre les bassins fluviaux - Le projet de la GIZ, en tant que cadre neutre, a permis à des institutions non coopératives de se réunir.

Leçon apprise

- Les exemples tangibles et les bonnes pratiques concernant les mesures de l'EbA aident les parties prenantes concernées à mieux comprendre les concepts de l'EbA et ses avantages. - Dans le même temps, les mesures de l'EbA ne peuvent pas être simplement copiées dans d'autres bassins fluviaux et les personnes concernées doivent être sensibilisées à la nécessité d'évaluations de la vulnérabilité spécifiques aux bassins fluviaux.

Renforcer les capacités techniques en matière de surveillance de l'eau, de modélisation et de méthodes d'évaluation économique

Les capacités clés pour la mise en place d'une gestion durable des rivières, à savoir la modélisation hydrologique, l'évaluation de la vulnérabilité aux futures inondations et sécheresses et les méthodes d'évaluation économique pour identifier les mesures d'adaptation appropriées basées sur les écosystèmes, ont été renforcées aux niveaux local et national. Le projet a introduit la technologie des drones pour surveiller le bassin versant et améliorer la modélisation des risques d'inondation futurs. Une série de formations, élaborées en collaboration avec des instituts de recherche et des praticiens allemands, a été organisée, contenant à la fois des éléments théoriques et des applications pratiques dans les bassins hydrographiques.

Facteurs favorables

- Motivation des personnes individuelles, qui agissent en tant qu'agents de changement au sein de leur propre institution et assurent le suivi des formations / mettent en œuvre les connaissances nouvellement acquises dans leur travail quotidien.

Leçon apprise

Les institutions/experts internationaux doivent connaître les structures de gestion des connaissances et d'apprentissage des institutions locales et être prêts à adapter leur propre approche en conséquence.

Impacts

1) Environnement

- Les dommages causés par les inondations et les sécheresses aux communautés locales, à l'économie et à l'écologie sont réduits.

- Les sédiments et les nutriments sont maintenus dans les zones agricoles concernées.

- La qualité de l'eau est améliorée.

- Les habitats décentralisés et nouveaux servent de zones de conservation de la biodiversité, en particulier pendant la saison sèche.

2) Social

- Les communautés sont plus résistantes aux crues soudaines pendant la saison des pluies.

- L'eau des inondations, qui est retenue dans le paysage, augmente le stockage de l'eau pour la consommation et l'irrigation pendant la saison sèche.

- Davantage d'eau peut être fournie à davantage de personnes et/ou à davantage de terres irriguées.

- Le projet a permis de toucher 780 personnes de plus par an et jusqu'à 15 000 personnes de plus au cours de l'année 25.

- 1 500 personnes ont été touchées directement et 4 500 indirectement par la sensibilisation et la formation, 530 agents ont été formés à l'évaluation économique des options EbA.

3) Politiques

- Le DWR et le RID, en tant que principales organisations garantes, accordent la priorité aux solutions EbA dans leurs politiques et leurs plans, avec un investissement de 535 000 EUR pour le DWR et de 20 millions EUR pour le RID.

- Le gouvernement actuel, le Conseil national de la paix et de l'ordre, a annoncé des projets de réhabilitation forestière en amont (environ 7 520 ha) et des projets de prévention de l'érosion des sols (du vétiver sera planté sur 1 080 km2).

- La réhabilitation des forêts et la plantation de vétiver permettront d'absorber jusqu'à 84 000 tonnes de CO2 par an.

Bénéficiaires

La population rurale des bassins fluviaux bénéficie de la mise en œuvre de mesures de gestion des inondations et de la sécheresse en réduisant sa vulnérabilité aux impacts des inondations et de la sécheresse.

Objectifs de développement durable

Histoire

L'agriculteur Wanchart Samdang de Nakhon Si Thammarat, comme la plupart des agriculteurs du sud de la Thaïlande, cultive peu de riz mais s'est spécialisé dans la culture de légumes et de fruits, en particulier le durian et le mangoustan. Ces deux produits se vendent bien sur les marchés locaux. Cependant, l'irrigation est un problème et à la fin de la saison sèche, l'eau est rare. Son réservoir se remplit pendant la saison des pluies et l'eau irrigue les arbres fruitiers. Pendant la saison sèche, il doit puiser l'eau de la rivière et la pomper jusqu'aux vergers. La disponibilité de l'eau étant un problème courant dans cette région, les agriculteurs des villages voisins ont uni leurs forces. Avec l'aide du gouvernement et le soutien des universités locales et de la GIZ, ils construisent un barrage vivant qui ralentit la rivière. Auparavant, ils avaient essayé de construire avec du ciment, mais il s'agit d'un matériau "mort" qui est détruit par l'eau et dont la construction et l'entretien sont coûteux. C'est pourquoi les agriculteurs ont utilisé du bambou et d'autres matériaux naturels en combinaison avec la végétation de la rivière, comme les arbres et les arbustes, pour stabiliser les berges. Ils ont créé un "barrage vivant" qui peut résister aux inondations, ralentit la rivière et permet à plus d'eau de s'écouler dans la nature environnante. La communauté locale est renforcée par ce travail commun. Tout le monde participe et le manque d'eau est rarement un problème. En outre, le rendement des arbres fruitiers a augmenté, ce qui permet à M. Samdang de gagner plus d'argent grâce à une méthode d'irrigation durable.