Prise en compte de la vulnérabilité au changement climatique et des services écosystémiques dans le plan directeur municipal de Duque de Caxias (Brésil)

Dans le cadre de la révision de son plan directeur municipal, la ville de Duque de Caxias a décidé d'inclure dans son diagnostic une cartographie de la vulnérabilité au changement climatique et des services écosystémiques. Cela devrait permettre de jeter les bases de l'intégration d'un plus grand nombre de mesures d'EbA dans le plan directeur. Les deux évaluations ont utilisé une approche participative, afin de renforcer les capacités et de compléter les données quantitatives manquantes.

Contexte

Défis à relever

La principale difficulté a été l'absence de dialogue entre les parties prenantes au niveau municipal, ainsi que le manque de données climatiques, biophysiques et socio-économiques quantitatives. En outre, le manque de personnel et les contraintes de temps des employés municipaux se sont avérés être un défi majeur. Enfin, un défi supplémentaire est le soutien politique de haut niveau pour inclure les recommandations techniques concernant les risques liés au changement climatique et aux services écosystémiques dans le document final du plan directeur municipal.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les trois éléments se complètent et se renforcent mutuellement. Le troisième bloc (engagement des parties prenantes et développement des capacités "en cours d'exécution") peut être considéré comme transversal. Il crée les conditions d'un processus réussi en termes de participation, de prise de décision, de capacités et de ressources humaines et institutionnelles. Les modules un (évaluation participative de la vulnérabilité) et deux (cartographie des principaux services écosystémiques) fournissent des informations et des résultats techniques essentiels et constituent ensuite la base de la prise de décision en matière d'adaptation (fondée sur les écosystèmes).

Blocs de construction

Évaluations participatives de la vulnérabilité

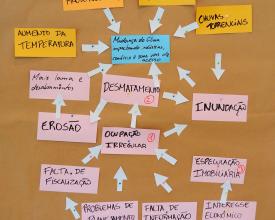

Les évaluations de la vulnérabilité sont essentielles pour identifier les facteurs de vulnérabilité induits par le changement climatique. Conformément à la terminologie du 4e rapport d'évaluation du GIEC, les évaluations de la vulnérabilité portent sur l'exposition au changement climatique, les facteurs de sensibilité et la capacité d'adaptation actuelle. En évaluant les causes de la vulnérabilité, les décideurs sont en mesure d'identifier les mesures d'adaptation potentielles qui peuvent contribuer à réduire cette vulnérabilité.

Compte tenu de la disponibilité limitée de données quantitatives fiables sur les impacts du changement climatique, l'accent a été mis sur un processus participatif et l'utilisation de données qualitatives. Fondamentalement, l'évaluation de la vulnérabilité a été réalisée dans le cadre de deux ateliers (l'un pour l'ensemble de la municipalité, l'autre pour un district particulièrement vulnérable) et s'est concentrée sur des systèmes clés d'intérêt préalablement identifiés.

La combinaison de Metaplan et d'autres méthodes participatives au cours des ateliers a permis d'impliquer les parties prenantes et de mobiliser leurs connaissances. L'un des principaux résultats est un modèle d'impact qui visualise les facteurs d'exposition, de sensibilité et de capacité d'adaptation, et qui a permis d'identifier les mesures d'adaptation (basées sur les écosystèmes) à prendre en compte dans le plan directeur de la ville de Duque de Caxias.

Facteurs favorables

- la mobilisation et l'engagement des parties prenantes, y compris l'intégration et l'évaluation de leurs connaissances.

- Les mesures visant à établir un niveau de compréhension commun entre tous les participants dès le début ont permis de mieux définir les tâches futures.

- Un calendrier bien pensé et bien géré permet un bon suivi.

- L'identification et la participation des parties prenantes concernées afin d'obtenir des informations réalistes et de valider les résultats est un facteur décisif pour obtenir des résultats crédibles.

Leçon apprise

- Les méthodologies ludiques visant à se concentrer sur les expériences des personnes afin de déterminer la vulnérabilité au changement climatique, associées à des éléments de renforcement des capacités, ont révélé des informations que les études quantitatives n'auraient pas produites.

- Une présentation claire et conviviale des résultats (cartes, chaînes d'impact) est importante pour attirer l'attention des principales parties prenantes sur les résultats de l'étude principale et de l'atelier et pour qu'elles les acceptent.

- L'approche participative utilisée pour réaliser l'évaluation de la vulnérabilité a permis de renforcer l'acceptation et l'implication.

- Néanmoins, la disponibilité de données quantitatives de haute qualité, y compris la modélisation climatique, est nécessaire pour accroître l'acceptation des résultats parmi les décideurs, les techniciens et la population.

Cartographie des principaux services écosystémiques

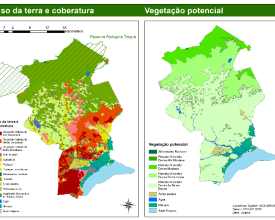

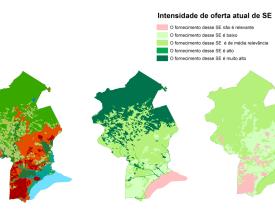

L'objectif de cette étape était de cartographier et d'évaluer les services écosystémiques (SE) fournis par les écosystèmes de la région, en utilisant l'approche IES (Integrating Ecosystem Services into Development Planning).

La première étape de l'atelier a consisté en une sélection participative des SE les plus pertinents, afin qu'ils puissent être pris en compte dans les processus d'aménagement du territoire. Dans un deuxième temps, en utilisant la méthode de la matrice, les activités suivantes ont été entreprises pour la cartographie des SE :

- Création d'une base de données (utilisation actuelle des terres, conditions actuelles et futures des SE), élaboration de lignes directrices pour les entretiens.

- Identification des personnes à interroger (spécialistes, décideurs et représentants des communautés), réalisation des entretiens.

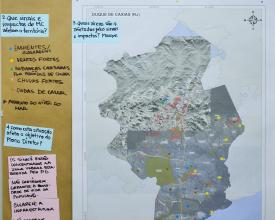

- Création des cartes des EE à l'aide du SIG/QGIS. Les cartes montrent la localisation et l'intensité des SE et les principaux facteurs de dégradation des écosystèmes.

L'analyse a identifié des conflits entre les zones du plan directeur actuel et certains des paysages qui fournissent des SE importants. En outre, plusieurs parcelles de végétation indigène à l'intérieur des zones urbaines ont été identifiées comme fournisseurs de SE, ce qui a fourni de nouvelles informations pour la planification urbaine. La cartographie a également généré pour la première fois des données contenant des informations explicites sur les services culturels.

Facteurs favorables

- La reconnaissance par les techniciens municipaux de l'importance des SE pour le bien-être de la population et de l'importance fondamentale de la protection des écosystèmes pour la municipalité est la clé de cette étape.

- Sur la base de ce facteur favorable, ils ont mis à disposition autant de ressources que possible pour une mise en œuvre harmonieuse du travail. En conséquence, la cartographie des services écosystémiques a joué un rôle clé dans l'établissement d'un diagnostic solide permettant de prendre en compte les services écosystémiques dans la planification territoriale.

Leçon apprise

- L'évaluation de l'ES a été l'occasion de : (1) d'accroître la participation du public à la planification territoriale ; (2) de systématiser et d'utiliser les connaissances locales ; (3) d'accroître l'acceptation générale de la future proposition de zonage ; (4) de clarifier et d'expliciter les conflits d'utilisation des terres et les utilisations/dépendances des écosystèmes ; et (5) d'ajouter des informations précieuses au diagnostic territorial dans un langage qui permet une bonne compréhension de tous les secteurs du gouvernement quant à l'importance de chaque écosystème.

- Il est essentiel d'inclure les principales parties prenantes dans la cartographie, à la fois pour accroître la légitimité des données et leur acceptation, et pour garantir que les parties prenantes défendent les résultats. La validation de chaque étape avec les parties prenantes est cruciale à la fois pour garantir l'appropriation des résultats et pour leur permettre de les comprendre et de les défendre.

- Nécessité de réaliser une cartographie détaillée des parties prenantes afin d'identifier toutes les parties prenantes clés et de consacrer plus de temps à la sélection préliminaire et au processus d'entretien.

Engagement des parties prenantes et développement des capacités en cours d'exécution

Une compréhension commune, l'engagement des principales parties prenantes et la disponibilité des capacités et des ressources sont essentiels. Dès le départ, le changement climatique et les services écosystémiques se sont avérés être d'excellents sujets pour rassembler les avis d'experts et les différentes perspectives des parties prenantes, leur permettant ainsi de travailler ensemble sur des défis communs.

Un atelier intersecrétariats a réuni des représentants de différents départements du gouvernement municipal de Duque de Caxias. Cette (première) occasion d'échanger sur ces questions les a aidés à discuter de l'importance de prendre en compte les risques liés au changement climatique dans leurs instruments de planification municipale. L'identification participative des impacts du changement climatique a favorisé une compréhension commune du changement climatique en tant que problème transversal affectant tous les secteurs municipaux. La combinaison des apports, des discussions et du travail sur le cas concret a renforcé l'esprit de coopération et la recherche de synergies dans la préparation de l'adaptation (basée sur les écosystèmes) au changement climatique dans la région de Duque de Caxias.

Le résultat final a été la création d'un groupe de travail interdépartemental sur le changement climatique, qui cherche à coordonner et à coopérer afin d'améliorer le succès de l'adaptation.

Facteurs favorables

- Une forte appropriation du processus de la part de la municipalité.

- Prise de conscience de la nécessité d'améliorer la procédure de planification et volonté de mettre en œuvre les mesures nécessaires.

- Réduction au minimum de l'intervention frontale au cours des ateliers, afin que les participants s'approprient le plus possible le processus et qu'ils puissent ainsi discuter et apprendre "en faisant".

Leçon apprise

- Le changement climatique et l'approche des services écosystémiques se sont avérés être d'excellents sujets pour rassembler des experts et des parties prenantes ayant des visions différentes, leur permettant ainsi de collaborer sur des défis communs.

- En présentant la vulnérabilité au changement climatique et les services écosystémiques comme des questions transversales, plutôt que comme des sujets distincts, on a augmenté la probabilité qu'ils soient considérés comme des sujets de grande valeur.

- La combinaison d'ateliers avec des éléments de développement des capacités a permis de sensibiliser les représentants de différents secteurs à la nécessité de coopérer et de coordonner afin de réduire des risques spécifiques.

- Le développement conjoint de points de départ et d'étapes concrètes pour prendre en compte la vulnérabilité au changement climatique et les services écosystémiques dans les processus de planification réduit le stress des équipes de planification locales.

Impacts

La vulnérabilité au changement climatique et le flux des services écosystémiques ont été pris en compte au cours du processus de révision. Il est prévu d'inclure dans le plan davantage de mesures d'adaptation fondées sur les écosystèmes. Parmi les mesures possibles, on peut citer des efforts accrus pour conserver la forêt atlantique, les zones humides et les mangroves afin, par exemple, d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et de réduire l'érosion côtière due à l'élévation du niveau de la mer. La restauration et la conservation des forêts sur les pentes montagneuses doivent servir de barrière naturelle pour réduire le risque croissant de glissement de terrain.

Le processus de discussion sur la vulnérabilité au changement climatique et les services écosystémiques s'est également avéré être le premier sujet depuis des années à rassembler des participants de différents secrétariats municipaux : étant donné que le changement climatique a un impact sur différents secteurs et que les connaissances sur la manière de traiter ce problème n'existent pas, un groupe de travail sur le changement climatique composé de différents secrétariats a été mis en place, poursuivant la planification d'une action commune.

Bénéficiaires

Tous les secteurs de la municipalité, avec une attention particulière pour les populations vulnérables.

Objectifs de développement durable

Histoire

La ville de Duque de Caxias souffre d'une série de pressions liées ou non au climat, telles que les inondations, l'érosion côtière, l'intrusion d'eau salée, la chaleur extrême et un manque chronique d'eau potable.

Le prochain processus de révision du plan directeur municipal a donc été perçu comme une opportunité de mieux aborder les risques liés aux pressions actuelles et futures associées au changement climatique et aux services écosystémiques. Par la suite, des approches et des outils appropriés ont été nécessaires pour intégrer systématiquement ces nouvelles caractéristiques dans la procédure de planification. Pour ce faire, l'administration municipale de la ville a bénéficié de l'aide de deux projets de coopération internationale, mis en œuvre par le ministère brésilien de l'environnement et la GIZ (via IKI/BMUB).

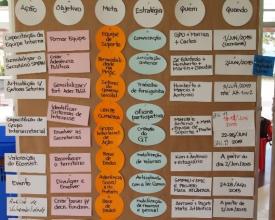

Dans un premier temps, des techniciens de la municipalité ont participé à une formation sur l'EbA et l'aménagement du territoire, ainsi que sur les concepts de services écosystémiques (SE) et la manière d'utiliser l'approche de l'intégration des services écosystémiques (ISE) dans le processus de planification. Par la suite, le département municipal de planification a invité plusieurs parties prenantes (dont huit autres secrétariats municipaux) à suivre une formation sur l'adaptation au changement climatique et à élaborer un plan d'action pour les étapes suivantes :

- Une cartographie des services écosystémiques appliquant le modèle matriciel, qui est une évaluation sociale des services écosystémiques recueillant à la fois des connaissances d'experts et des connaissances locales par le biais d'une enquête auprès d'experts dans une région définie. Cette méthode a été combinée à des cartographies participatives, réalisées au cours du même entretien. Les cartes qui en résultent mettent en évidence les zones importantes pour la fourniture de 9 services écosystémiques différents, ainsi que les facteurs de diminution de la fourniture de services écosystémiques. Les résultats de la cartographie des SE offrent de nouvelles perceptions des SE et de leur valeur, ainsi que des tendances attendues à l'avenir, et répondent au besoin d'informations spatiales explicites des décideurs locaux.

- Une évaluation participative de la vulnérabilité au changement climatique. Alors que très peu de données quantitatives étaient disponibles, l'équipe a opté pour une approche principalement qualitative qui incluait une forte dynamique de développement des capacités. Un atelier d'introduction a permis de sensibiliser les participants à l'importance de la prise en compte du changement climatique dans la planification et la terminologie correspondante. Sur cette base, une évaluation de la vulnérabilité au niveau local a été réalisée. Les résultats comprennent des informations sur la vulnérabilité et les risques, une cartographie des zones sensibles et des mesures d'adaptation potentielles (basées sur les écosystèmes).