海南长臂猿(Nomascus hainanus)是世界上最濒危的灵长类动物之一,生活在中国海南省霸王岭地区。为了更好地保护长臂猿,需要对其进行全面跟踪和监测,但由于活体跟踪存在困难,因此需要声学设备进行监测。

"Tech4Nature "是由世界自然保护联盟(IUCN)和华为联合发起的一个全球性项目,旨在结合ICT产业、数字技术和IUCN绿色名录标准,制定更加科学的保护措施,为海南长臂猿声学监测项目提供技术支持。截至目前,已实现5个家族群监测的全覆盖,实现了海南长臂猿声学监测的自动识别和实时回传。

过程

过程概述

这三个组成部分按时间顺序进行。实地研究(BB1)是录音设备布置和安装(BB2)的基础,因此,数据量化和数据库建立(BB3)、声纹分析(BB4)和识别建模(BB5)也是 BB2 的基础。上述成果已在国际研讨会(BB6)上进行了交流和沟通,以进一步扩大影响。这三个模块的共同目标是对海南长臂猿进行声学监测和个体识别。它们的设计允许逐步收集、存储和分析数据,以实现上述目标。

积木

实地研究

2021年11月下旬至2021年12月上旬,海南国家公园研究院在相关专家和霸王岭保护区工作人员的参与下,对保护区内长臂猿的五个家族群(A-E组)及其周边地区进行了实地调研。此次调研共设立了8个驻点和21个监测点,覆盖了海南长臂猿各种群的栖息地,48名队员同时参与。

有利因素

- 以往海南长臂猿监测数据积累

- 经验丰富的专家参与

- 海南国家公园研究院(HINP)的支持

经验教训

野外调查为海南长臂猿的保护提供了数据支持,对及时掌握信息、制定保护计划起到了关键作用。

数据量化和数据库建立

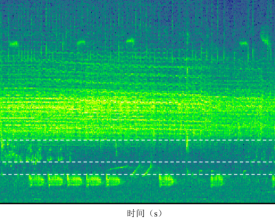

将声音原始数据导入Adobe Audition 3.0或Avisoft-SASLab Pro声音分析软件,重新采样(采样大小:44100 Hz;窗口大小:1024点),然后分别以WAV格式保存。选取高质量的波形和声谱,测量海南长臂猿的叫声特征,分析个体间声学指标的差异,建立海南长臂猿个体声音模式数据库。然后,利用已实现的声音识别模型进行个体声音识别。最后,对声音采集的有效性进行评估,并对声音识别的准确性进行评估。其中,声音识别效果的评估主要是通过与现场研究和其他声音监测结果进行比较来完成的。

有利因素

根据获得的海南长臂猿时频域特征,结合声乐数据库确定了用于自动识别的参数。选定的时频参数被导入自动识别软件和开发的算法程序,以自动识别和提取录音中的海南长臂猿叫声。通过不同的聚类和判别方法对声音数据中可能存在的长臂猿数量等信息进行评估。

经验教训

在本项目中,全自动声学监测设备在数据处理方面发挥了重要作用。传输的声音数据自动存储在华为云空间。一旦建立了海南生物多样性声纹华为云数据库,就可以实现个体声音识别。

声音模式分析

532 个海南长臂猿声学样本的人工筛选工作已经完成,其中包括使用便携式记录仪对长臂猿进行追踪观察时获得的样本和使用自动记录仪获得的样本。在筛选过程中,初步将录音质量分为高、中、低三种。最终从 7 个呼叫者那里获得了 44 份高质量录音。这 7 位个体呼叫者分别是 GAM1、GBM1、GBSA、GCM1、GCM2、GDM1、GEM1,其中 "G "后面的字母代表家庭组编号,"M/S "后面的字母代表成年男性/亚成年男性个体编号。只有约 40.9% 的记录是人工记录的。所有自动记录的原始文件由王继超教授团队提供,相关数据在海南国家公园研究院备份。

有利因素

梅尔-频率倒频谱系数(MFCCs)是在人类听觉的基础上,弱化高频信息后通过倒频谱提取频率包络特征的一种方法[1],在人类和生物声学领域有着广泛的应用。本研究利用 MFCC 和一阶、二阶差分(△、△2)实现自动特征提取。

经验教训

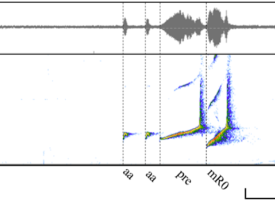

目前已确定雄性海南长臂猿的 5 个特征音(图 1),包括 boom 音、aa 音、预调音、调制-R0 音和调制-R1 音。

根据声学生态位假说,不同物种的叫声在时域和频域上存在差异(见图 2),因此提取特定频率范围内的特征可以大大降低噪声的影响,而且划分的频率范围越小,越有可能排除更多的噪声。此外,当每个最小识别单元(MRU)的结构相同时,识别难度也会大大降低。

鉴于上述情况,在本阶段的研究中,我们分别尝试了(1)只使用 pre 和(2)使用 pre + n×mR0 作为 MRU,并比较了分类结果,以便在后续工作中确定最合适的特征提取方式。就语音标注而言,上述所有步骤都可以通过 R 语言代码自动实现。

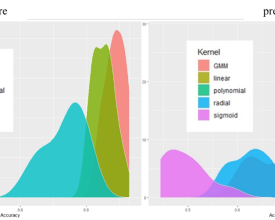

识别建模

由于特征数量过多,提取特征后采用 10 倍交叉验证的 SVM-RFE 对特征的重要性进行排序,然后依次添加特征进行 LDA 分类,记录准确率随所选特征数量的变化,最后记录最佳特征数量作为后续分类的输入(见图 8)。LDA 分类的最高准确率为 89.2%(pre)/95.6%(pre + n×mR0)。

由于使用固定窗口数提取的 MFCC 在 LDA 分类中的结果都不优于 GMM 拟合方法(6 窗口:86.6%;10 窗口:88.5%;100 窗口:<80%),因此我们仅使用 GMM 拟合方法提取的特征来测试其他分类器的有效性。在这个测试中,我们随机选取 20% 的数据作为测试集,其余数据用于训练分类器,每个核函数重复训练 10 次,以记录准确率的分布情况。其中,当仅使用 pre 作为 MRU 时,GMM 的分类效果较差,而当使用 pre + n×mR0 作为 MRU 时,效果总体上好于仅使用 pre。

有利因素

有许多分类器可用于个体识别。考虑到分类器的性能和可能性,本研究比较了在长臂猿生物声学或人类声音模式识别领域开发较多的三种分类器的分类效果,即(1)线性判别分析(LDA)、(2)支持向量机(SVM)和(3)GMM(通过确定待测数据与现有数据之间的相似性进行分类)。

经验教训

确定了声纹特征提取的基本方法,初步建立了海南长臂猿个体声音识别的系统方法。初步结果表明,现有的系统方法比较可靠,达到了项目的预期目标。我们认为,在对长臂猿的声音进行识别时,可以采用多种方法,其中使用 pre + n×mR0 作为 MRU、使用 GMM 拟合方法提取声纹特征、使用线性 SVM 进行分类的方法效果会更好。在后续工作中,将不断补充珍稀个体数据,完善算法系统设计,赋予分类器识别未知个体的能力,综合评价系统性能,最终实现海南长臂猿个体声音的识别。

国际研讨会

本次研讨会由海南省外事侨务办公室、海南省自然资源和规划厅、海南省生态环境厅、海南省林业厅指导;中国社会科学院生态文明研究院大数据实验室、中国社会科学院生态文明研究院研究智库、中国科学院动物研究所、中国科学院西双版纳热带植物园、清华大学碳中和研究院、清华大学环境与生态高等交叉研究院、华为技术有限公司、中国科学院生态环境研究所、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园、中国科学院西双版纳热带植物园,海南大学、海南师范大学、海南省院士联合会、国际竹藤中心三亚研究基地等。

为期两天的研讨会围绕 "热带雨林旗舰物种--长臂猿的保护""热带雨林生物多样性保护 "等主题,采取线上与线下活动相结合的方式进行。

有利因素

在海南国家公园研究院成立三周年和第八个国际长臂猿日(2022 年 10 月 24 日)到来之际,海南省林业厅、五指山市人民政府、海南绿岛热带雨林公益基金会、海南国家公园研究院共同主办了以 "保护热带雨林-实现生态价值 "为主题的 "2022 热带雨林国际保护研讨会",会议得到了全球生态基金会(EFG)的大力支持。

经验教训

会议取得了以下具体成果:

- 签署《全球长臂猿保护网络宪章》。

- l 宣布在海南国家公园研究院成立首个GGN秘书处,并在全球发布GGN标识。

- 这是我国首批5个国家公园中,国内第一个由保护研究组织发起成立的珍稀物种保护国际组织,具有历史意义。

- 以GGN联合IUCN SSA的形式,发布以长臂猿为代表的全球长臂猿网络保护宣言。

- 结合 KBA 案例,介绍《海南热带雨林国家公园重点保护物种名录》,正式发布《海南热带雨林国家公园重点保护物种名录》。

影响

- 提高监测效率:本项目安装的设备可通过海南长臂猿的声音启动,然后记录数据并实时回传,还可实现声音自动识别,有效提高了监测效率,使海南长臂猿声学监测工作迈上了一个新台阶。

- 助力生物多样性保护:云数据库的建立将为发现潜在的海南长臂猿单体或群体提供科学依据,为海南生物多样性保护做出贡献。

- 有助于对人类的研究:海南长臂猿具有与人类相似的复杂的声学交流系统,以及稳定的一夫一妻制或双配偶制。从长臂猿的声学行为入手对其进行研究,有助于我们更好地了解人类社会、家庭、语言、交流以及其他行为进化的起源。

- 提高保护意识:交流技术在海南长臂猿保护中的应用经验,基于声音识别和精确监测等科学手段在海南长臂猿长期稳定发展中的指示和参考价值。

受益人

- 海南长臂猿

- 当地社区

- 保护区社区

- 学术界

- 游客

可持续发展目标

故事

过去,在监测海南长臂猿时,我们的团队成员经常背着相机、GPS 设备和其他设备在山中追逐长臂猿。但现在,我们采用科技手段对海南长臂猿进行智能监测。例如,我们在海南长臂猿的栖息地安装了红外摄像机、声学监测和实时监测设备。这样,我们就不必再担心体力消耗和天气状况。人与技术的结合有效地解决了在恶劣天气条件下工作和在夜间人类需要休息时进行监测等问题。台风袭击海南时,造成山体滑坡,阻断了许多海南长臂猿在山间的活动路线。为了更好地监测它们的活动路线,我们在受山体滑坡影响的山谷中设置了一条绳索走廊。在绳索走廊附近,我们对海南长臂猿进行了监测和观察。我们想知道它们是否会利用我们搭建的绳索走廊。大约两个月后,我们欣喜地看到红外相机拍摄到了第一批图像,显示长臂猿利用绳索走廊进入了对面的栖息地。这让我们感到我们的努力是值得的。海南长臂猿是一种非常聪明的动物。