Création d'un réseau de zones protégées dans le plus grand écosystème d'eau douce du monde.

Les Grands Lacs laurentiens d'Amérique du Nord sont vraiment formidables. Ces "mers intérieures" représentent le plus grand écosystème d'eau douce du monde, avec plus de 21 % de l'eau douce de surface de la planète. Pourtant, malgré toute leur importance, ces lacs ont beaucoup souffert. Le changement climatique, les espèces envahissantes, les contaminants et la perte d'habitat ne sont que quelques-uns des facteurs de stress qui les ont profondément affectés et modifiés.

Il s'agit d'un contexte difficile pour la conservation et, par conséquent, les agences des zones protégées et les partenaires de l'ensemble des lacs ont cherché des moyens de renforcer et d'améliorer l'efficacité de leurs efforts. À cette fin, le réseau des aires protégées des Grands Lacs (GLPAN) a été créé pour améliorer la communication et faciliter la collaboration à l'échelle binationale (Canada-États-Unis). Ce partenariat a notamment permis de mieux faire connaître les zones protégées et conservées sur d'autres plateformes binationales, en particulier l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

Contexte

Défis à relever

Les pressions exercées sur l'écosystème des Grands Lacs ont été profondes et multiformes, et compte tenu de l'échelle et de l'ampleur des problèmes, aucune zone côtière ou d'eau douce protégée ne peut, à elle seule, relever les défis de la conservation. C'est un contexte qui exige une action collaborative, coordonnée, prioritaire et à l'échelle (à l'échelle du lac).

Défis à relever

- Aucun autre écosystème d'eau douce ne contient autant d'espèces aquatiques envahissantes (N = 187+) et certaines espèces, comme la lamproie marine(Petromyzon marinus) et les moules dreissenidées, ont entraîné des changements de régime écologique à l'échelle du lac.

- Les produits chimiques toxiques et la charge excessive en nutriments ont contaminé diverses zones du bassin, ce qui a eu des répercussions importantes sur la santé et le bien-être des espèces.

- Le développement humain a entraîné une perte importante d'habitats dans de nombreuses régions. Par exemple, on estime à 50 % la perte des zones humides côtières des Grands Lacs, avec une perte allant jusqu'à 90 % dans certaines régions.

- La modification de l'hydrologie des lacs et la perte de la couche de glace protectrice due au changement climatique augmentent l'érosion côtière et les inondations.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

La création du Great Lakes Protected Area Network (GLPAN) a favorisé la collaboration et la communication entre les agences et les organisations intéressées par les aires protégées et conservées (APC) d'eau douce et d'eau côtière des Grands Lacs. À son tour, le GLPAN a été en mesure de promouvoir la pertinence et l'efficacité des APC sur d'autres plateformes binationales, notamment l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

Blocs de construction

Créer un réseau binational de zones protégées dans les Grands Lacs

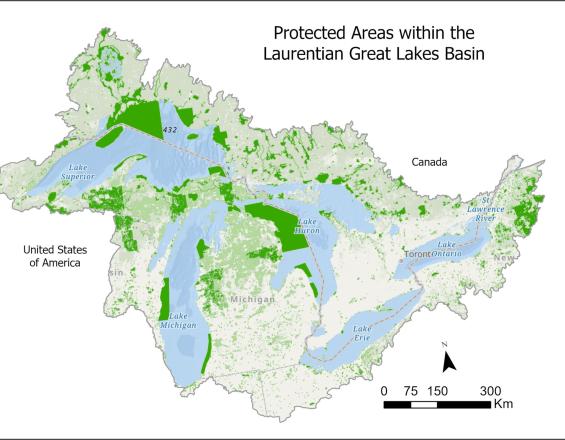

Il existe plus de 650 aires protégées côtières et d'eau douce représentant plus de 40 agences dans les Grands Lacs. Avant la création du Great Lakes Protected Areas Network (GLPAN) en 2019, il n'existait pas de forum ou de réseau favorisant un dialogue direct ou une collaboration entre les aires protégées et conservées dans les Grands Lacs.

Les membres du GLPAN sont des individus ou des représentants d'agences qui mènent des activités professionnelles liées à la conservation des Grands Lacs et/ou à la gestion des aires protégées. Les membres occupent généralement des postes de haut niveau qui peuvent apporter des connaissances spécialisées, des informations pertinentes et la capacité d'atteindre les objectifs du GLPAN, à savoir

- Contribuer à la conservation et à la protection de la côte des Grands Lacs et des écosystèmes lacustres par le biais d'un réseau collaboratif de personnes et de lieux ;

- Fournir une plate-forme pour améliorer la communication et l'échange de connaissances entre les zones protégées et conservées des Grands Lacs ;

- Créer des partenariats et soutenir des projets d'intérêt pour les membres du GLPAN ;

- Sensibiliser le public et d'autres initiatives de conservation nationales et binationales aux zones protégées et conservées des Grands Lacs ; et,

- Servir de plaque tournante régionale pour le North American Marine Protected Areas Network (NAMPAN).

Facteurs favorables

- Les membres du GLPAN ont choisi de rester volontaires et non financés. Bien qu'il existe une structure organisationnelle et un objectif, la nature informelle favorise la collégialité et la flexibilité.

- Le réseau n'est pas en concurrence avec d'autres réseaux d'aires protégées dans les Grands Lacs, les membres ont essentiellement reconnu et comblé un besoin.

- L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (y compris les partenariats lacustres) est une plateforme avec laquelle le GLPAN peut s'engager et, si nécessaire, qu'il peut utiliser pour faire avancer ses initiatives et ses intérêts.

- La pandémie a normalisé et équipé les gens pour qu'ils participent à des réunions vidéo virtuelles.

Leçon apprise

- Au début de sa formation, les membres ont travaillé collectivement sur une carte d'histoire SIG"Grands Lacs, grandes zones protégées". Ce travail a non seulement permis d'acquérir de l'expérience et de collaborer, mais il a aussi aidé le GLPAN à définir son identité.

- Certains membres estiment que le contexte informel crée un espace plus ouvert pour le dialogue et le partage sans les formalités parfois associées à la représentation d'une agence dans un forum international (il existe des mécanismes pour ce type de travail si nécessaire).

- Les réunions programmées (trimestrielles) avec des orateurs invités contribuent à maintenir l'intérêt et le dynamisme du GLPAN.

S'appuyer sur les plateformes binationales existantes

Trois commissions binationales (Canada-États-Unis) jouent un rôle dans la protection et la restauration des Grands Lacs : la Commission des Grands Lacs (GLC), la Commission des pêcheries des Grands Lacs (GLFC) et la Commission mixte internationale (CMI). En ce qui concerne plus spécifiquement les Grands Lacs, les travaux de la CMI sont soutenus par l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (AQEGL). Bien qu'aucune de ces commissions ne représente et ne défende explicitement un programme lié aux réseaux d'aires protégées et conservées (APC), elles partagent des objectifs et disposent de capacités qui peuvent soutenir de tels réseaux.

À cette fin, le Great Lakes Protected Areas Network (GLPAN) continue de trouver des occasions de faire connaître les APC, de réaliser ses ambitions de réseau et d'aborder les questions de conservation en participant à ces plates-formes. En particulier, l'AQEGL comporte des annexes spécifiques traitant des questions prioritaires qui sont également importantes pour les APC, telles que l'habitat et les espèces, le changement climatique, les espèces aquatiques envahissantes, la science et la gestion à l'échelle du lac. La participation à l'AQEGL est un moyen efficace d'aborder la conservation à grande échelle et représente un retour sur investissement significatif compte tenu de la capacité et du soutien collaboratif que les partenaires apportent. Plus précisément, les "plans d'action et de gestion à l'échelle des lacs" (rotation de cinq ans pour chacun des cinq Grands Lacs) et les "initiatives de coopération scientifique et de surveillance" sont deux initiatives de l'AQEGL que les APC et les réseaux d'APC peuvent mettre à profit et auxquelles ils peuvent contribuer pour faire progresser les efforts de conservation.

Facteurs favorables

- Certains membres du GLPAN travaillent pour une commission respective ou participent activement aux comités de l'AQEGL.

- Les efforts de l'AQEGL et de la CPGL sur des questions telles que les espèces aquatiques envahissantes, le changement climatique, l'habitat et les espèces, et la qualité de l'eau sont de nature collaborative et mis en œuvre à une certaine échelle.

Leçon apprise

- Bien que d'autres plateformes/forums puissent être impliqués dans la protection et la restauration, les APC peuvent avoir besoin d'être préparées à exprimer leurs propres questions et préoccupations, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas supposer que d'autres les représenteront.

- Il existe des agences qui travaillent sur l'espace de protection et de restauration des Grands Lacs au niveau politique et qui accueillent favorablement l'opportunité de pratiquer d'une manière basée sur le lieu avec les APC.

Impacts

L'établissement d'un réseau d'aires protégées des Grands Lacs (GLPAN) a contribué à favoriser un dialogue binational (Canada-États-Unis) sur les aires protégées (APC) côtières et d'eau douce des Grands Lacs.

Le GLPAN a fourni un espace aux gestionnaires et aux partenaires des APC pour se connecter et discuter de questions d'intérêt, telles que la connectivité écologique, la résilience côtière, la gestion de la pêche dans les APC, l'établissement et le partage/accès aux données.

Le GLPAN a développé des cartes qui aident à identifier les APC existantes et les opportunités potentielles de mise en réseau.

Le GLPAN a contribué à mettre en valeur le rôle des APC en tant que pierre angulaire de la conservation de la biodiversité et en tant que solution naturelle potentielle à certaines des préoccupations abordées dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

Bénéficiaires

Les agences chargées des aires protégées, notamment la NOAA, Parcs Canada, Ontario Parks, US National Park Service, US Fish and Wildlife Service, Service canadien de la faune et de la flore.

Organisations environnementales, notamment The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, Wildlands League.