Adaptation basée sur les écosystèmes pour une agriculture résistante au climat dans les hautes terres du Guatemala

L'agriculture sur les hauts plateaux guatémaltèques est vitale pour les communautés locales, mais elle est de plus en plus menacée par la dégradation des sols et la variabilité du climat. Le projet Resilient Highlands soutient les petits exploitants autochtones dans trois micro-bassins versants grâce à une gestion intégrée des bassins versants et à une planification basée sur les services écosystémiques. En utilisant les modèles InVEST pour évaluer le stockage du carbone, la rétention des sols et la qualité de l'habitat, le projet a permis d'orienter des interventions telles que l'agroforesterie, la construction de terrasses et la conservation des forêts. Ancré dans les politiques forestières nationales (PINPEP, PROBOSQUE) et l'engagement des communautés, le projet a amélioré la durabilité de l'agriculture, l'approvisionnement en eau et la biodiversité. L'approche a renforcé la résilience climatique et restauré les fonctions vitales des écosystèmes tout en mettant l'accent sur le genre et les connaissances indigènes dans sa mise en œuvre.

Contexte

Défis à relever

La région est confrontée à de multiples défis. Sur le plan environnemental, l'utilisation intensive des terres et la déforestation ont dégradé les sols et réduit la capacité de rétention de l'eau. Sur le plan social, les petits exploitants autochtones n'ont pas accès à l'assistance technique et aux pratiques agricoles durables. Sur le plan économique, l'agriculture dépend des cultures pluviales et est très vulnérable à l'évolution des régimes de précipitations et à la baisse de la fertilité des sols. Les agriculteurs interrogés ont observé l'assèchement des sources, la diminution des précipitations et l'érosion. Si rien n'est fait, la productivité, la sécurité alimentaire et la biodiversité continueront à décliner. Le projet a abordé ces questions par la restauration des paysages, l'amélioration de la gouvernance des ressources et l'intégration des services écosystémiques dans le processus décisionnel.

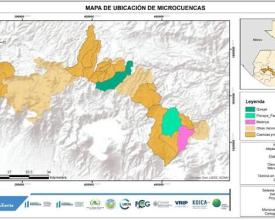

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les trois éléments constitutifs ont fonctionné en synergie. La modélisation des services écosystémiques a permis d'identifier les zones prioritaires et les impacts de l'utilisation des terres. L'alignement sur les programmes nationaux d'incitation a permis de dégager des ressources pour la mise en œuvre. La planification participative a permis d'ancrer les décisions dans les réalités locales, garantissant ainsi des interventions socialement acceptables et écologiquement efficaces. Ensemble, ils ont favorisé la résilience en combinant l'évaluation scientifique, les outils politiques et la sagesse communautaire.

Blocs de construction

Modélisation des services écosystémiques avec InVEST pour l'aménagement du paysage

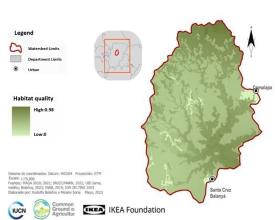

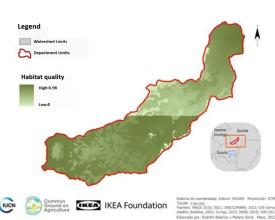

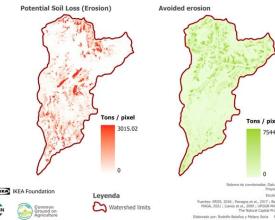

Pour comprendre comment les différentes utilisations des terres affectent les fonctions des écosystèmes, le projet a appliqué les outils de modélisation InVEST pour cartographier et quantifier le stockage du carbone, la rétention des sédiments et la qualité des habitats dans trois micro-bassins versants. Cela a permis à l'équipe du projet et aux parties prenantes locales de voir le "quoi" (l'état écologique du paysage), le "pourquoi" (quelles utilisations des terres procurent le plus d'avantages) et le "comment" (où des interventions sont nécessaires). Par exemple, il a été constaté que les forêts et les zones arbustives stockaient beaucoup plus de carbone et réduisaient l'érosion que les terres cultivées à base de céréales. Cette modélisation a permis d'établir des priorités en matière de restauration et d'agroforesterie. Les résultats visuels et les mesures ont permis de mener des discussions fondées sur des données probantes avec les communautés et les décideurs, en intégrant la science écologique dans la planification au niveau des bassins hydrographiques.

Facteurs favorables

Les petits exploitants agricoles, en particulier les familles indigènes des micro-bassins versants de Quiejel, Balanyá et Pixcayá-Pampumay ; les partenaires nationaux - le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation du Guatemala (MAGA) et l'Institut national des forêts (INAB) ; et les écosystèmes qui bénéficieront de l'amélioration de la gestion des terres.

Leçon apprise

Le fait de rendre les fonctions des écosystèmes visibles grâce à des cartes a permis de combler les lacunes en matière de connaissances et d'instaurer un climat de confiance. Cependant, la complexité technique a nécessité une formation et une traduction dans des formats accessibles. Certaines zones manquant de données détaillées, les observations locales ont été essentielles pour la validation des modèles. La combinaison de la modélisation avec des méthodes participatives a rendu les résultats plus pertinents et plus faciles à mettre en œuvre.

Alignement de la politique avec PINPEP et PROBOSQUE pour les mesures d'incitation en faveur des petits exploitants

Afin de promouvoir la durabilité et d'encourager l'adoption de pratiques de restauration, le projet a aligné ses interventions sur les programmes nationaux d'incitation forestière du Guatemala - PINPEP (ciblant les petits exploitants) et PROBOSQUE (soutenant la gestion forestière et l'agroforesterie). Cette approche a permis de répondre aux questions "quoi" (soutien financier disponible pour la conservation), "pourquoi" (les incitations réduisent la barrière des coûts pour les agriculteurs) et "comment" (en reliant les actions du projet au soutien formel de la demande). Les agriculteurs engagés dans des activités d'agroforesterie, de reboisement ou de conservation ont été guidés tout au long du processus d'inscription à ces programmes, ce qui a permis d'assurer la continuité et le cofinancement à long terme. Cet alignement institutionnel a également permis de s'assurer que les efforts de restauration étaient conformes aux priorités environnementales nationales.

Facteurs favorables

Un cadre politique solide, la collaboration de l'INAB, l'intérêt des agriculteurs pour les mesures d'incitation et le soutien du personnel de terrain aux processus de demande ont permis une intégration harmonieuse. La reconnaissance nationale des besoins des petits exploitants et les budgets de programmes préexistants ont également été essentiels.

Leçon apprise

Si l'alignement sur les programmes nationaux a renforcé la durabilité, la bureaucratie et la paperasserie ont constitué des obstacles pour les agriculteurs. Il s'est avéré essentiel de simplifier le processus de demande et de renforcer la confiance des agriculteurs dans leur engagement auprès des institutions. La présence de facilitateurs locaux familiarisés avec les dynamiques communautaires et les procédures institutionnelles a été la clé du succès.

Planification participative et intégration des savoirs autochtones

Reconnaissant que les communautés locales ont une connaissance approfondie de l'environnement, le projet a mené des enquêtes auprès des ménages et des dialogues communautaires afin de cartographier les perceptions et les pratiques relatives aux sols, à l'eau et à l'utilisation des terres. Cet élément de base a permis de répondre aux questions "quoi" (les expériences et pratiques vécues par les petits exploitants), "pourquoi" (la planification doit tenir compte du contexte culturel) et "comment" (en faisant participer les agriculteurs à la co-conception). Les agriculteurs ont fait part de leurs observations sur la diminution de la disponibilité de l'eau, la modification des précipitations et la dégradation des sols. Ces observations ont complété les modèles scientifiques. En réponse, le projet a encouragé des pratiques culturellement enracinées telles que l'aménagement de terrasses, la fertilisation organique et le jardinage domestique. Des approches sensibles à la dimension de genre ont permis aux femmes de jouer un rôle de premier plan dans la restauration écologique et la résilience des ménages.

Facteurs favorables

Des connaissances culturelles profondément enracinées, la confiance de la communauté et un leadership fort ont permis une planification inclusive. Des animateurs maîtrisant les langues et les coutumes locales ont jeté des ponts entre la science et la tradition.

Leçon apprise

Le respect des connaissances indigènes a favorisé l'appropriation et la durabilité. La création d'un espace pour les femmes et les jeunes a accru l'innovation et la résilience. Le processus a renforcé la cohésion de la communauté et la confiance dans les solutions locales. La reproduction nécessite un engagement à long terme et le respect des normes socioculturelles.

Impacts

Les avantages environnementaux comprennent l'amélioration du stockage du carbone dans les zones arbustives et forestières, le contrôle de l'érosion (jusqu'à 200 tonnes de sol retenues chaque année) et l'amélioration de la qualité de l'habitat (atteignant 0,95). Une enquête sur les services écosystémiques locaux a révélé que 62,5 % des ménages cultivent des jardins familiaux diversifiés, que 89 % associent la qualité du sol au rendement des cultures et que 78 % ont remarqué une baisse de la qualité de l'eau, ce qui témoigne d'une prise de conscience accrue des modifications de l'environnement. Sur le plan économique, les liens avec PINPEP et PROBOSQUE ont permis aux agriculteurs de bénéficier de paiements et d'une assistance technique. Sur le plan culturel, le projet a renforcé la reconnaissance des connaissances indigènes et des contributions des femmes à la durabilité.

Bénéficiaires

Les petits exploitants agricoles, en particulier les familles autochtones des micro-bassins versants de Quiejel, Balanyá et Pixcayá-Pampumay ; les partenaires nationaux (MAGA, INAB) ; et les écosystèmes bénéficiant d'une meilleure gestion des terres.