Adaptación basada en los ecosistemas para una agricultura resistente al clima en el altiplano guatemalteco

La agricultura en el altiplano guatemalteco es el sustento de las comunidades locales, pero está cada vez más amenazada por la degradación del suelo y la variabilidad climática. El proyecto Tierras Altas Resilientes apoya a los pequeños agricultores indígenas de tres microcuencas mediante la gestión integrada de cuencas y la planificación basada en servicios ecosistémicos. Mediante el uso de modelos InVEST para evaluar el almacenamiento de carbono, la retención del suelo y la calidad del hábitat, el proyecto fundamentó intervenciones como la agrosilvicultura, el cultivo en terrazas y la conservación de los bosques. El proyecto, basado en las políticas forestales nacionales (PINPEP, PROBOSQUE) y en la participación de las comunidades, mejoró la sostenibilidad agrícola, el suministro de agua y la biodiversidad. El enfoque reforzó la resiliencia climática y restauró las funciones vitales de los ecosistemas, al tiempo que centró su aplicación en las cuestiones de género y los conocimientos indígenas.

Contexto

Défis à relever

La región se enfrenta a múltiples retos. Desde el punto de vista medioambiental, el uso intensivo de la tierra y la deforestación han degradado el suelo y reducido la capacidad de retención de agua. Desde el punto de vista social, los pequeños agricultores indígenas carecen de acceso a asistencia técnica y prácticas agrícolas sostenibles. Económicamente, la agricultura depende de los cultivos de secano y es muy vulnerable a los cambios en el régimen de precipitaciones y a la disminución de la fertilidad del suelo. Los agricultores encuestados observaron la desecación de los manantiales, la reducción de las precipitaciones y la erosión. Si no se toman medidas, la productividad, la seguridad alimentaria y la biodiversidad seguirán disminuyendo. El proyecto abordó estos problemas mediante la restauración del paisaje, la mejora de la gobernanza de los recursos y la integración de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones.

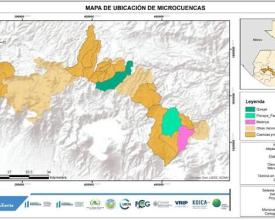

Ubicación

Procesar

Resumen del proceso

Los tres pilares trabajaron en sinergia. La modelización de los servicios ecosistémicos identificó las zonas prioritarias y los impactos del uso del suelo. La alineación con los programas nacionales de incentivos permitió obtener recursos para la ejecución. La planificación participativa basó las decisiones en la realidad local, garantizando que las intervenciones fueran socialmente aceptables y ecológicamente eficaces. Juntos, fomentaron la resiliencia combinando la evaluación científica, las herramientas políticas y la sabiduría de la comunidad.

Bloques de construcción

Modelización de servicios ecosistémicos con InVEST para la planificación del paisaje

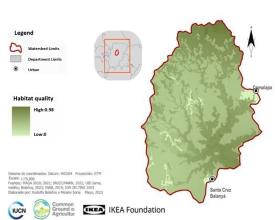

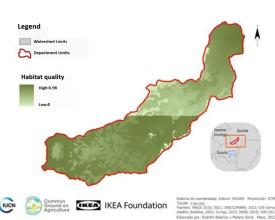

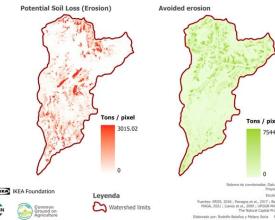

Para entender cómo afectan los distintos usos del suelo a las funciones de los ecosistemas, el proyecto aplicó las herramientas de modelización InVEST para cartografiar y cuantificar el almacenamiento de carbono, la retención de sedimentos y la calidad del hábitat en tres microcuencas. Esto permitió al equipo del proyecto y a los interesados locales ver el "qué" (el estado ecológico del paisaje), el "por qué" (qué usos del suelo proporcionaban más beneficios) y el "cómo" (dónde era necesario intervenir). Por ejemplo, se descubrió que las zonas de bosques y matorrales almacenaban mucho más carbono y reducían la erosión que las tierras de cultivo de cereales básicos. Esta modelización ayudó a priorizar zonas para la restauración y la agrosilvicultura. Los resultados visuales y métricos sirvieron de apoyo a los debates basados en pruebas con las comunidades y los responsables de la toma de decisiones, integrando la ciencia ecológica en la planificación a nivel de cuenca.

Factores facilitadores

Pequeños agricultores, especialmente familias indígenas de las microcuencas de Quiejel, Balanyá y Pixcayá-Pampumay; socios nacionales: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB); y los ecosistemas que se beneficiarán de una mejor gestión de la tierra.

Lección aprendida

Hacer visibles las funciones de los ecosistemas a través de mapas ayudó a colmar las lagunas de conocimiento y a generar confianza. Sin embargo, la complejidad técnica exigía formación y traducción a formatos accesibles. Algunas zonas carecían de datos detallados, por lo que las observaciones locales fueron esenciales para la validación de los modelos. Combinar la modelización con métodos participativos hizo que los resultados fueran más pertinentes y aplicables.

Alineación de políticas con PINPEP y PROBOSQUE para incentivar a los pequeños agricultores

Para promover la sostenibilidad e incentivar la adopción de prácticas de restauración, el proyecto alineó sus intervenciones con los planes nacionales de incentivos forestales de Guatemala: PINPEP (dirigido a pequeños propietarios) y PROBOSQUE (apoyo a la gestión forestal y la agrosilvicultura). Este enfoque respondía al "qué" (apoyo financiero disponible para la conservación), al "por qué" (los incentivos reducen la barrera de los costes para los agricultores) y al "cómo" (vinculando las acciones del proyecto con el apoyo formal a la solicitud). Los agricultores comprometidos en actividades agroforestales, de reforestación o de conservación fueron guiados a través del proceso de inscripción en estos programas, asegurando la continuidad y la cofinanciación a largo plazo. Este alineamiento institucional también garantizó que los esfuerzos de restauración se ajustaran a las prioridades medioambientales nacionales.

Factores facilitadores

Un marco político sólido, la colaboración del INAB, el interés de los agricultores por los incentivos y el apoyo del personal de campo a los procesos de solicitud facilitaron la integración. También fueron esenciales el reconocimiento nacional de las necesidades de los pequeños agricultores y los presupuestos de programas preexistentes.

Lección aprendida

Aunque la alineación con los programas nacionales reforzó la sostenibilidad, la burocracia y el papeleo fueron obstáculos para los agricultores. Simplificar el proceso de solicitud y fomentar la confianza de los agricultores a la hora de colaborar con las instituciones resultó esencial. Contar con facilitadores locales familiarizados tanto con la dinámica comunitaria como con los procedimientos institucionales fue clave para el éxito.

Planificación participativa e integración de los conocimientos indígenas

Reconociendo que las comunidades locales poseen profundos conocimientos medioambientales, el proyecto llevó a cabo encuestas en hogares y diálogos comunitarios para cartografiar las percepciones y prácticas en torno al suelo, el agua y el uso de la tierra. Este elemento básico respondía al "qué" (las experiencias vividas y las prácticas de los pequeños agricultores), al "por qué" (la planificación debe reflejar el contexto cultural) y al "cómo" (implicando a los agricultores en el codiseño). Los agricultores compartieron sus observaciones sobre la disminución de la disponibilidad de agua, los cambios en las precipitaciones y la degradación del suelo. Estas percepciones complementaron los modelos científicos. En respuesta, el proyecto promovió prácticas culturalmente arraigadas como el cultivo en terrazas, la fertilización orgánica y la horticultura doméstica. Los enfoques sensibles a las cuestiones de género empoderaron a las mujeres como líderes de la restauración ecológica y la resiliencia de los hogares.

Factores facilitadores

Unos conocimientos culturales muy arraigados, la confianza de la comunidad y un liderazgo fuerte hicieron posible una planificación integradora. Facilitadores que dominaban las lenguas y costumbres locales tendieron puentes entre la ciencia y la tradición.

Lección aprendida

El respeto de los conocimientos autóctonos fomentó la apropiación y la sostenibilidad. La creación de espacios para mujeres y jóvenes aumentó la innovación y la resiliencia. El proceso reforzó la cohesión de la comunidad y generó confianza en las soluciones locales. La repetición requiere un compromiso a largo plazo y el respeto de las normas socioculturales.

Impactos

Entre los beneficios ambientales cabe citar la mejora del almacenamiento de carbono en zonas de matorral y bosque, el control de la erosión de hasta 200 toneladas de suelo retenido anualmente y la mejora de la calidad del hábitat (que alcanza el 0,95). Una encuesta sobre los servicios ecosistémicos locales reveló que el 62,5% de los hogares cultivan diversos huertos domésticos, el 89% asocian la calidad del suelo con el rendimiento de los cultivos y el 78% han notado la disminución del agua, lo que refleja una mayor concienciación sobre los cambios medioambientales. Económicamente, los vínculos con PINPEP y PROBOSQUE proporcionaron a los agricultores pagos y apoyo técnico. Desde el punto de vista cultural, el proyecto reforzó el reconocimiento de los conocimientos indígenas y la contribución de las mujeres a la sostenibilidad.

Beneficiarios

Pequeños agricultores, especialmente familias indígenas de las microcuencas Quiejel, Balanyá y Pixcayá-Pampumay; socios nacionales (MAGA, INAB); y los ecosistemas que se benefician de la gestión mejorada de la tierra.