Ökosystembasierte Anpassung für eine klimaresiliente Landwirtschaft im Hochland von Guatemala

Die Landwirtschaft im guatemaltekischen Hochland ist die Lebensgrundlage der lokalen Gemeinschaften, wird aber zunehmend durch Bodendegradation und Klimaschwankungen bedroht. Das Projekt "Resilient Highlands" unterstützt indigene Kleinbauern in drei Mikro-Wassereinzugsgebieten durch integriertes Wassereinzugsgebietsmanagement und auf Ökosystemleistungen basierende Planung. Durch den Einsatz von InVEST-Modellen zur Bewertung von Kohlenstoffspeicherung, Bodenrückhalt und Lebensraumqualität lieferte das Projekt Informationen für Maßnahmen wie Agroforstwirtschaft, Terrassierung und Waldschutz. Auf der Grundlage der nationalen Forstpolitik (PINPEP, PROBOSQUE) und des Engagements der Gemeinden verbesserte das Projekt die landwirtschaftliche Nachhaltigkeit, die Wasserversorgung und die Artenvielfalt. Der Ansatz stärkte die Klimaresistenz und stellte lebenswichtige Ökosystemfunktionen wieder her, wobei die Gleichstellung der Geschlechter und indigenes Wissen im Mittelpunkt der Umsetzung standen.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Die Region steht vor zahlreichen Herausforderungen. Aus ökologischer Sicht haben intensive Landnutzung und Abholzung die Böden geschädigt und die Wasserrückhaltekapazität verringert. In sozialer Hinsicht haben die einheimischen Kleinbauern keinen Zugang zu technischer Hilfe und nachhaltigen Anbaumethoden. In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Landwirtschaft von Regenfeldbau abhängig und sehr anfällig für sich ändernde Niederschlagsmuster und abnehmende Bodenfruchtbarkeit. Die befragten Landwirte beobachteten austrocknende Quellen, geringere Niederschläge und Erosion. Ohne Maßnahmen würden die Produktivität, die Ernährungssicherheit und die Artenvielfalt weiter abnehmen. Im Rahmen des Projekts wurden diese Probleme durch die Wiederherstellung von Landschaften, die Verbesserung der Ressourcenverwaltung und die Einbeziehung von Ökosystemleistungen in die Entscheidungsfindung angegangen.

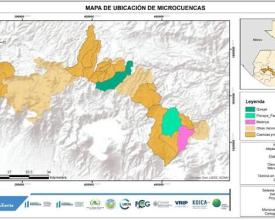

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die drei Bausteine arbeiteten synergetisch zusammen. Durch die Modellierung von Ökosystemleistungen wurden vorrangige Gebiete und Auswirkungen der Landnutzung ermittelt. Die Abstimmung mit nationalen Anreizprogrammen ermöglichte die Bereitstellung von Ressourcen für die Umsetzung. Durch die partizipative Planung wurden die Entscheidungen an den lokalen Gegebenheiten ausgerichtet, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen sozial verträglich und ökologisch wirksam sind. Gemeinsam förderten sie die Widerstandsfähigkeit, indem sie wissenschaftliche Bewertungen, politische Instrumente und das Wissen der Gemeinden miteinander kombinierten.

Bauklötze

Modellierung von Ökosystemdienstleistungen mit InVEST für die Landschaftsplanung

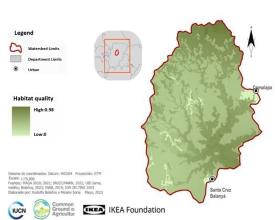

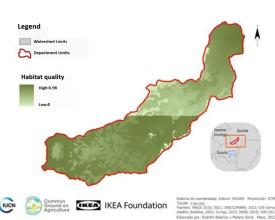

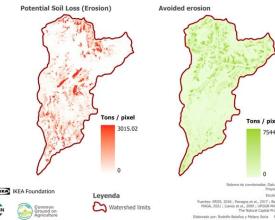

Um zu verstehen, wie sich unterschiedliche Landnutzungen auf die Ökosystemfunktionen auswirken, wurden im Rahmen des Projekts InVEST-Modellierungsinstrumente eingesetzt, um die Kohlenstoffspeicherung, die Sedimentrückhaltung und die Lebensraumqualität in drei Mikro-Wassereinzugsgebieten zu kartieren und zu quantifizieren. Auf diese Weise konnten das Projektteam und die lokalen Interessengruppen das "Was" (den ökologischen Zustand der Landschaft), das "Warum" (welche Landnutzungen mehr Nutzen bringen) und das "Wie" (wo Eingriffe erforderlich sind) erkennen. So wurde beispielsweise festgestellt, dass Wald- und Buschlandgebiete im Vergleich zu einfachen Getreideanbauflächen deutlich mehr Kohlenstoff speichern und die Erosion verringern. Diese Modellierung half bei der Festlegung von Prioritäten für die Wiederherstellung von Flächen und die Agroforstwirtschaft. Die visuellen Ergebnisse und Metriken unterstützten evidenzbasierte Diskussionen mit Gemeinden und Entscheidungsträgern, indem sie die ökologische Wissenschaft in die Planung auf Einzugsgebietsebene integrierten.

Ermöglichende Faktoren

Kleinbauern, insbesondere indigene Familien in den Mikro-Wassereinzugsgebieten Quiejel, Balanyá und Pixcayá-Pampumay; nationale Partner - das Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Ernährung von Guatemala (MAGA) und das Nationale Institut für Wälder (INAB); und die Ökosysteme, die von einer verbesserten Landbewirtschaftung profitieren werden

Gelernte Lektion

Die Sichtbarmachung der Ökosystemfunktionen durch Karten trug dazu bei, Wissenslücken zu schließen und Vertrauen zu schaffen. Die technische Komplexität erforderte jedoch Schulungen und die Übersetzung in verständliche Formate. In einigen Gebieten fehlten detaillierte Daten, so dass lokale Beobachtungen für die Modellvalidierung unerlässlich waren. Durch die Kombination von Modellierung und partizipativen Methoden wurden die Ergebnisse relevanter und umsetzbarer.

Angleichung der Politik an PINPEP und PROBOSQUE für Anreize für Kleinbauern

Um die Nachhaltigkeit zu fördern und Anreize für die Übernahme von Wiederherstellungspraktiken zu schaffen, stimmte das Projekt seine Maßnahmen mit den nationalen forstwirtschaftlichen Anreizsystemen Guatemalas ab - PINPEP (für Kleinbauern) und PROBOSQUE (zur Unterstützung von Waldbewirtschaftung und Agroforstwirtschaft). Dieser Ansatz gab Antworten auf die Fragen "was" (finanzielle Unterstützung für die Erhaltung der Wälder), "warum" (Anreize verringern die Kostenbarriere für die Landwirte) und "wie" (Verknüpfung der Projektmaßnahmen mit der formellen Antragsunterstützung). Landwirte, die sich für Agroforstwirtschaft, Aufforstung oder Naturschutz engagieren, wurden bei der Anmeldung für diese Programme begleitet, um langfristige Kontinuität und Kofinanzierung sicherzustellen. Durch diese institutionelle Anpassung wurde auch sichergestellt, dass die Wiederherstellungsmaßnahmen den nationalen Umweltprioritäten entsprachen.

Ermöglichende Faktoren

Ein solider politischer Rahmen, die Zusammenarbeit mit dem INAB, das Interesse der Landwirte an Anreizen und die Unterstützung der Antragsverfahren durch Mitarbeiter vor Ort ermöglichten eine reibungslose Integration. Die nationale Anerkennung der Bedürfnisse der Kleinbauern und bereits vorhandene Programmbudgets waren ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Gelernte Lektion

Die Angleichung an nationale Programme stärkte zwar die Nachhaltigkeit, aber Bürokratie und Papierkram stellten für die Landwirte eine Hürde dar. Die Vereinfachung des Antragsverfahrens und die Stärkung des Vertrauens der Landwirte in die Zusammenarbeit mit den Institutionen erwiesen sich als wesentlich. Lokale Vermittler, die sowohl mit der Dynamik der Gemeinschaft als auch mit den institutionellen Verfahren vertraut sind, waren der Schlüssel zum Erfolg.

Partizipative Planung und Integration von indigenem Wissen

In der Erkenntnis, dass die lokalen Gemeinschaften über ein umfassendes Umweltwissen verfügen, führte das Projekt Haushaltsbefragungen und Dialoge in den Gemeinschaften durch, um die Wahrnehmungen und Praktiken in Bezug auf Boden, Wasser und Landnutzung zu erfassen. Dieser Baustein beantwortete die Fragen nach dem "Was" (die gelebten Erfahrungen und Praktiken der Kleinbauern), dem "Warum" (die Planung muss den kulturellen Kontext berücksichtigen) und dem "Wie" (Einbeziehung der Bauern in die Mitgestaltung). Die Landwirte tauschten ihre Beobachtungen über die abnehmende Wasserverfügbarkeit, die wechselnden Niederschläge und die Bodenverschlechterung aus. Diese Erkenntnisse ergänzten die wissenschaftlichen Modelle. Als Reaktion darauf förderte das Projekt kulturell verwurzelte Praktiken wie Terrassierung, organische Düngung und Hausgartenarbeit. Durch geschlechtsspezifische Ansätze wurden Frauen in ihrer Führungsrolle bei der ökologischen Wiederherstellung und der Widerstandsfähigkeit der Haushalte gestärkt.

Ermöglichende Faktoren

Tief verwurzeltes kulturelles Wissen, das Vertrauen der Gemeinschaft und eine starke Führung ermöglichten eine integrative Planung. Moderatoren, die die lokalen Sprachen und Bräuche beherrschen, schlugen Brücken zwischen Wissenschaft und Tradition.

Gelernte Lektion

Die Achtung des indigenen Wissens förderte die Eigenverantwortung und die Nachhaltigkeit. Durch die Schaffung von Raum für Frauen und Jugendliche wurden Innovation und Widerstandsfähigkeit gefördert. Der Prozess stärkte den Zusammenhalt der Gemeinschaft und schuf Vertrauen in lokale Lösungen. Die Replikation erfordert ein langfristiges Engagement und die Achtung der soziokulturellen Normen.

Auswirkungen

Zu den Vorteilen für die Umwelt gehören eine verbesserte Kohlenstoffspeicherung in Busch- und Waldgebieten, ein Erosionsschutz von bis zu 200 Tonnen Bodenrückhalt pro Jahr und eine verbesserte Lebensraumqualität (bis 0,95). Eine lokale Umfrage zu Ökosystemleistungen ergab, dass 62,5 % der Haushalte verschiedene Hausgärten bewirtschaften, 89 % der Haushalte die Bodenqualität mit den Ernteerträgen in Verbindung bringen und 78 % der Haushalte den Rückgang des Wasserverbrauchs bemerkt haben, was auf ein gestiegenes Bewusstsein für Umweltveränderungen hinweist. Wirtschaftlich gesehen erhielten die Landwirte durch die Verknüpfung mit PINPEP und PROBOSQUE Zahlungen und technische Unterstützung. In kultureller Hinsicht stärkte das Projekt die Anerkennung des indigenen Wissens und des Beitrags der Frauen zur Nachhaltigkeit.

Begünstigte

Kleinbauern, insbesondere indigene Familien in den Mikro-Wassereinzugsgebieten Quiejel, Balanyá und Pixcayá-Pampumay; nationale Partner (MAGA, INAB); und die Ökosysteme, die von der verbesserten Landbewirtschaftung profitieren.