Conservation des espèces d'arbres en danger critique d'extinction : Le cas du noyer noir africain (Mansonia altissima A. Chev.) au Bénin

La conservation des espèces gravement menacées peut impliquer la translocation, la migration assistée, l'introduction ou la réintroduction dans des sites appropriés. Le noyer noir africain est menacé d'extinction au Bénin, en raison de la petite taille de sa population et de la dégradation de son habitat due à l'agriculture, aux feux de forêt et à l'exploitation forestière. Notre solution s'est concentrée sur la germination des graines, la croissance des semis et l'introduction dans des écosystèmes forestiers protégés. L'un des principaux défis de cette solution réside dans l'identification des microsites appropriés qui peuvent soutenir la restauration de l'espèce. Nous avons donc introduit des semis dans trois écosystèmes forestiers protégés, présentant des différences significatives en termes de propriétés du sol. L'un des trois sites, la réserve forestière de la Lama (LFR), présente les niveaux de nutriments les plus élevés et des conditions optimales pour la croissance des plantes. Ces conditions favorables ont conduit à une croissance impressionnante de l'espèce dans la RFL. En outre, l'espèce a fructifié en l'espace de cinq ans, ce qui démontre le potentiel de reproduction et de dispersion de l'espèce dans ces forêts.

Contexte

Défis à relever

Sur le plan environnemental, la dégradation de l'habitat due à l'agriculture, aux incendies de forêt et à l'utilisation des sols menace la survie d'espèces gravement menacées. La solution se concentre sur la germination des graines, la croissance des semis et leur introduction dans des zones forestières protégées. Pour une restauration réussie, il est essentiel de trouver les bons microsites pour la plantation.

Sur le plan social, il peut y avoir des problèmes liés à la manière dont les communautés locales interagissent avec ces zones forestières. Leurs pratiques peuvent avoir un impact sur les efforts de conservation, car l'expansion de l'agriculture et l'utilisation des terres peuvent limiter l'habitat dans lequel les espèces peuvent se développer.

Sur le plan économique, la perte de biodiversité peut affecter les économies locales, en particulier si les services écosystémiques fournis par les forêts sont réduits. La restauration de la biodiversité peut améliorer la santé des écosystèmes, soutenir les moyens de subsistance locaux et fournir des ressources.

L'introduction de semis dans trois zones protégées, telles que la réserve forestière de Lama, très appropriée, a donné des résultats prometteurs, ce qui indique que cette solution peut aider l'espèce à prospérer.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

La conservation des espèces rares par translocation ou réintroduction est essentielle pour combler les lacunes en matière de recrutement et de dispersion naturels causées par la perte, la fragmentation et l'isolement de l'habitat, afin de garantir la restauration des populations de plantes rares. En se concentrant sur la germination des graines et la croissance des semis, on jette les bases de la création de matériel végétal sain pour la biodiversité et la restauration des écosystèmes. Ces plantes saines se développent mieux dans des sols riches en nutriments, comme ceux de la réserve forestière de Lama, qui a été identifiée comme un site optimal pour la plantation du noyer noir africain. Comprendre et utiliser les conditions favorables du sol peut améliorer les taux de survie et de croissance des plantes et garantir la réussite de l'établissement et de la restauration des espèces menacées. Cette combinaison de techniques efficaces de germination et d'ensemencement des graines, ainsi que le choix d'emplacements de plantation appropriés, améliorent le succès global des efforts de restauration et de conservation, créant un cycle dans lequel chaque facteur soutient et renforce les autres.

Blocs de construction

Collecte de semences, germination et production de semis

Mise à disposition de matériaux pour initier le processus de restauration et de conservation en vue de la plantation de jeunes plants. L'objectif est de s'assurer que nous disposons de suffisamment de jeunes plants pour l'introduction des espèces dans les écosystèmes forestiers protégés identifiés. Nous avons collecté des graines de la population existante des espèces cibles et les avons semées dans des sacs en polyéthylène remplis de terre forestière à la pépinière forestière. Ce bloc se concentre également sur les soins et l'environnement nécessaires à la croissance des jeunes plants. Il s'agit notamment de les arroser, de les protéger contre les parasites et de veiller à ce qu'elles bénéficient d'un ensoleillement suffisant. Des semis en bonne santé ont plus de chances de survivre lorsqu'ils sont plantés. Nous avons élevé les semis prélevés pendant six mois sur le terrain avant de les planter.

Facteurs favorables

Pour réussir à produire des semis, les défenseurs de l'environnement ont besoin de semences saines et de qualité, d'une pépinière peu ombragée, d'une source d'eau permanente, de conteneurs et d'un support. L'établissement d'un calendrier fiable pour l'arrosage, la fertilisation et le contrôle des conditions d'éclairage permet aux semis de pousser plus rapidement. Des contrôles réguliers des parasites et des maladies sont nécessaires pour protéger les semis et assurer une croissance saine des plantes.

Leçon apprise

La production en masse de plants pour la restauration et la conservation nécessite beaucoup de ressources financières et de capital humain pour l'entretien des pépinières. Cependant, il s'agit d'un moyen de garantir l'établissement des arbres plantés dans les écosystèmes forestiers. Nous avons également appris que les graines de différentes espèces peuvent nécessiter des techniques de germination adaptées. Il n'existe pas d'approche unique pour cultiver des semis de toutes les espèces. Il est essentiel de comprendre les besoins spécifiques de chaque type de graine avant de commencer.

Identifier et préparer des microsites de plantation appropriés, en particulier des sites protégés présentant des conditions favorables à la croissance de l'espèce.

L'objectif est de trouver les meilleurs endroits pour planter les semis. Nous recherchons des microsites présentant des conditions biotiques et abiotiques adéquates qui aideront les plantes à prospérer. L'identification des microsites appropriés implique la réalisation d'analyses physiques et chimiques du sol. La préparation de ces microsites consiste à éliminer les mauvaises herbes et à s'assurer que le sol est prêt à accueillir de nouvelles plantes.

Facteurs favorables

La qualité et l'accessibilité du sol sont importantes car l'état des nutriments et de la perméabilité du sol est vital pour la survie et la croissance des semis. Les microsites doivent être facilement accessibles pour permettre les activités d'entretien et de surveillance.

Leçon apprise

L'identification des microsites appropriés peut prendre du temps et nécessite une analyse approfondie du sol. Nous avons découvert que toutes les zones riches en nutriments ne sont pas facilement accessibles, et qu'il est donc utile de disposer de microsites de secours. En outre, il est essentiel de nettoyer efficacement les microsites pour s'assurer qu'aucune plante concurrente n'entrave la croissance des semis.

Partenariats : engagement des populations autochtones et des communautés locales

La collaboration avec les populations autochtones et les communautés locales (IP&LC) ainsi qu'avec les organisations est essentielle. Grâce à l'engagement des communautés, nous sommes en mesure de mobiliser les populations autochtones et les communautés locales pour qu'elles contribuent à la protection des forêts et des sites de restauration et qu'elles soutiennent nos efforts. En travaillant ensemble, tout le monde peut contribuer aux objectifs de conservation et augmenter les chances de succès.

Facteurs favorables

La confiance mutuelle et la communication sont essentielles à l'établissement de relations solides avec l'IP&LC et les organisations pour que les actions de restauration soient couronnées de succès. L'IP&LC peut comprendre des agriculteurs et des gardes-faune, et les organisations peuvent comprendre des bureaux forestiers. Pour établir et maintenir des relations solides, nous avons appris qu'un engagement efficace avec l'IP&LC nécessite l'élaboration d'objectifs communs afin que chacun reste concentré et motivé pour atteindre des objectifs de conservation communs.

Leçon apprise

Nous avons été confrontés à des difficultés lorsque nous avons essayé d'impliquer l'IP&LC sans d'abord comprendre ses besoins et ses perspectives. Prenez le temps de les écouter et de les impliquer dans le processus dès le début pour favoriser une meilleure coopération. S'engager auprès des communautés autochtones et locales par des consultations et l'identification des espèces qui sont importantes pour elles et qui peuvent contribuer à améliorer la réussite.

Suivi et recherche

Le suivi et l'évaluation nous permettent de suivre efficacement l'évolution des plantes en étudiant régulièrement les conditions du microsite. L'objectif est de recueillir des informations qui nous aident à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Recherche continue

Facteurs favorables

Disponibilité des ressources : L'accès aux outils, au personnel formé et au soutien financier pour un suivi efficace est crucial pour la collecte de données fiables. Une collecte et une analyse régulières des données nous permettent de mieux apprécier les performances des espèces et les facteurs qui influencent l'établissement des jeunes plants.

Leçon apprise

La surveillance et la recherche sont importantes pour le partage des données. Basés sur les propriétés du sol principalement liées au développement du noyer noir africain, nos résultats mettent en lumière la façon dont les paramètres du sol contribuent à la distribution des espèces à une échelle fine. Ainsi, nous avons trouvé de nouvelles informations concernant les exigences de l'habitat qui sont très intéressantes et précieuses pour la gestion ex-situ et la conservation de Mansonia altissima.

Impacts

1. Impacts environnementaux : l'introduction et la croissance du noyer noir africain ont amélioré les écosystèmes forestiers. Dans la réserve forestière de Lama, la croissance de l'espèce a été nettement meilleure, avec une augmentation de la hauteur et de la biomasse par rapport à d'autres sites. Par exemple, les arbres de Lama ont atteint une hauteur moyenne de 5 mètres en cinq ans, alors que ceux de Pobè et d'Itchèdè n'ont atteint que 2 mètres.

2. Biodiversité : En renforçant la population de noyers noirs africains, nous soutenons et augmentons également la diversité des espèces dans ces habitats. La croissance de la couverture boisée dans la réserve forestière de Lama a conduit à une augmentation notable des observations de la faune locale, améliorant ainsi l'équilibre de l'écosystème. Grâce à nos actions de conservation, nous avons contribué à sauvegarder cette espèce de bois tropical gravement menacée au Bénin.

3. Impacts sociaux : Les communautés locales bénéficient d'une sensibilisation et d'une participation accrues aux efforts de conservation. Les actions de conservation menées dans ces zones ont impliqué plus de 100 participants locaux, leur apprenant les pratiques durables et l'importance de la biodiversité.

4. Impacts économiques : Le succès des plantations peut avoir des retombées économiques locales. Lorsque ces arbres commenceront à produire du bois de valeur, ils pourront être récoltés de manière durable, ce qui pourrait générer des revenus pour les communautés et les organisations locales.

Bénéficiaires

1. Lescommunautés locales ont acquis des connaissances et des compétences en matière de pratiques de conservation durables.

2. Lesforestiers et les gardes-faune impliqués dans les efforts de conservation ont trouvé de précieuses opportunités de collaboration.

3. Institutions universitaires et de recherche

Objectifs de développement durable

Histoire

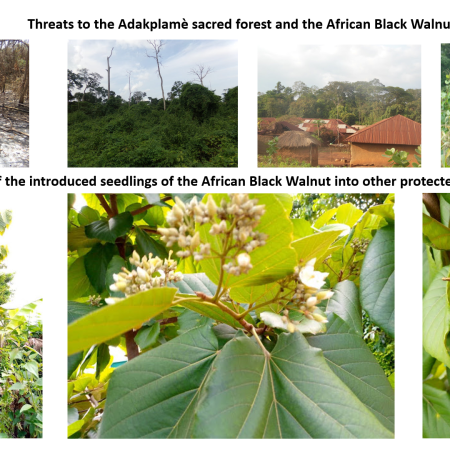

Il y a quelques années, la forêt sacrée d'Adakplamè, qui abrite le noyer noir d'Afrique, était confrontée à une grave dégradation due à une déforestation rampante due à l'exploitation forestière illégale et à l'expansion des pratiques agricoles qui négligeaient la biodiversité. Les communautés indigènes, qui dépendent de l'agriculture, étaient confrontées à la baisse de la fertilité des sols, ce qui entraînait une diminution des rendements et une instabilité économique. La diminution des habitats naturels mettait en danger plusieurs espèces, tandis que le lien culturel des communautés avec leur environnement naturel s'érodait.

Lors d'une visite de recherche dans la forêt sacrée, j'ai été témoin des effets dévastateurs des pratiques non durables, de l'exploitation forestière et des incendies de forêt sur l'habitat unique du Mansonia altissima au Bénin. Les forêts semi-décidues, autrefois florissantes, ont été réduites à des parcelles d'arbres morts et de mauvaises herbes. Les conversations avec les populations indigènes ont révélé leur frustration ; beaucoup voulaient protéger leur patrimoine forestier mais se sentaient pris au piège des conflits entre les autorités traditionnelles et les communautés locales des villages voisins, ce qui alimentait les pratiques non durables et la dégradation de la forêt.

Au Bénin, les forêts sacrées sont de petits écosystèmes préservés par les populations autochtones en raison de leur importance pour les divinités et les rituels culturels. Cependant, ces forêts sont soumises à une pression anthropique croissante, conduisant à une exploitation anarchique et à une gestion en déclin. Couvrant environ 738 ha jusqu'en 2012, la forêt sacrée d'Adakplamè abrite une biodiversité et un patrimoine culturel importants, dont le palais royal. Historiquement, elle a servi de refuge aux populations indigènes lors des raids des rois Danxomè.

Inspiré par le statut de Mansonia altissima, gravement menacé, et par la résilience des communautés indigènes, j'ai constitué une équipe pluridisciplinaire d'écologistes, de défenseurs de l'environnement et de chefs indigènes afin de trouver des solutions. Lors de multiples réunions communautaires, les villageois ont exprimé leur désir de restaurer leurs terres tout en générant des revenus de manière durable. C'est ainsi qu'est née l'idée d'intégrer le noyer noir africain comme solution prometteuse.

Après des recherches approfondies sur la sylviculture et l'écologie de cette espèce, nous l'avons introduite dans trois forêts protégées. La collaboration entre les populations indigènes, les défenseurs de l'environnement et les experts en restauration a permis la croissance de nouvelles populations et la transformation des communautés locales.

Ce voyage nous a appris de précieuses leçons sur la collaboration, la résilience et l'innovation, en démontrant comment de petites actions peuvent se transformer en un modèle de gestion durable des ressources naturelles.