Erhaltung kritisch bedrohter Baumarten: Der Fall der Afrikanischen Schwarznuss (Mansonia altissima A. Chev.) in Benin

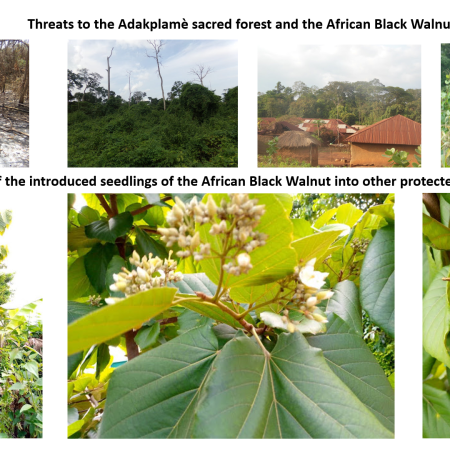

Die Erhaltung kritisch bedrohter Arten kann die Umsiedlung, die unterstützte Migration, die Einführung oder die Wiederansiedlung an geeigneten Standorten beinhalten. Die Afrikanische Schwarznuss ist in Benin vom Aussterben bedroht, da ihre Population sehr klein ist und ihr Lebensraum durch Landwirtschaft, Waldbrände und Abholzung geschädigt wird. Unsere Lösung konzentriert sich auf die Keimung der Samen, das Wachstum der Setzlinge und die Einführung in geschützte Waldökosysteme. Eine der größten Herausforderungen bei dieser Lösung besteht darin, geeignete Mikrostandorte zu finden, die die Wiederansiedlung der Art unterstützen können. Daher haben wir Setzlinge in drei geschützte Waldökosysteme eingebracht, die sich in Bezug auf die Bodeneigenschaften deutlich unterscheiden. Einer der drei Standorte, das Lama Forest Reserve (LFR), weist den höchsten Nährstoffgehalt und optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum auf. Diese günstigen Bedingungen führten zu einem beeindruckenden Wachstum der Art im LFR. Außerdem trug die Art innerhalb von fünf Jahren Früchte, was das Potenzial für ihre Vermehrung und Ausbreitung in diesen Wäldern belegt.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Aus ökologischer Sicht bedroht die Verschlechterung des Lebensraums durch Landwirtschaft, Waldbrände und Landnutzung das Überleben der vom Aussterben bedrohten Arten. Die Lösung konzentriert sich auf die Keimung von Samen, die Aufzucht von Setzlingen und ihre Einführung in geschützte Waldgebiete. Die Suche nach den richtigen Mikrostandorten für die Anpflanzung ist entscheidend für eine erfolgreiche Wiederherstellung.

Auf sozialer Ebene kann es Probleme geben, wie die lokalen Gemeinschaften mit diesen Waldgebieten umgehen. Ihre Praktiken können sich auf die Erhaltungsbemühungen auswirken, da die Ausdehnung der Landwirtschaft und die Landnutzung den Lebensraum, in dem die Arten wachsen können, einschränken können.

In wirtschaftlicher Hinsicht kann sich der Verlust der biologischen Vielfalt auf die lokale Wirtschaft auswirken, vor allem wenn die Ökosystemleistungen der Wälder beeinträchtigt werden. Die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt kann die Gesundheit der Ökosysteme verbessern, die lokalen Lebensgrundlagen unterstützen und Ressourcen bereitstellen.

Die Einführung von Setzlingen in drei Schutzgebieten wie dem besonders geeigneten Lama-Waldreservat hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt, die darauf hindeuten, dass diese Lösung zum Gedeihen der Art beitragen kann.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die Erhaltung seltener Arten durch Umsiedlung oder Wiederansiedlung ist von entscheidender Bedeutung, um die Lücken der natürlichen Rekrutierung und Ausbreitung zu schließen, die durch den Verlust, die Fragmentierung und die Isolierung von Lebensräumen entstanden sind, um die Wiederherstellung seltener Pflanzenpopulationen zu gewährleisten. Die Konzentration auf die Keimung von Samen und das Wachstum von Sämlingen legt den Grundstein für die Schaffung von gesundem Pflanzenmaterial für die Artenvielfalt und die Wiederherstellung von Ökosystemen. Diese gesunden Pflanzen gedeihen besser auf nährstoffreichen Böden, wie denen im Lama Forest Reserve, das als optimaler Standort für die Anpflanzung der Afrikanischen Schwarznuss identifiziert worden ist. Die Kenntnis und Nutzung günstiger Bodenbedingungen kann die Überlebens- und Wachstumsraten der Pflanzen verbessern und die erfolgreiche Ansiedlung und Wiederherstellung gefährdeter Arten gewährleisten. Die Kombination aus effektiver Saatgutkeimung und Anzuchttechniken sowie die Auswahl geeigneter Pflanzstandorte verbessern den Gesamterfolg von Wiederherstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen und schaffen einen Kreislauf, in dem jeder Faktor die anderen unterstützt und verstärkt.

Bauklötze

Saatgutgewinnung, Keimung und Sämlingsproduktion

Bereitstellung von Material zur Einleitung des Wiederherstellungs- und Erhaltungsprozesses für die Anpflanzung von Setzlingen, um sicherzustellen, dass wir über genügend Jungpflanzen für die Einführung der Art in den ausgewiesenen geschützten Waldökosystemen verfügen. Wir sammelten Samen aus der bestehenden Population der Zielarten und säten sie in mit Walderde gefüllten Polyethylensäcken in der Forstbaumschule aus. In diesem Block geht es auch darum, den jungen Setzlingen die richtige Pflege und Umgebung zu bieten, damit sie kräftig wachsen. Dazu gehören die Bewässerung, der Schutz vor Schädlingen und die Sicherstellung, dass sie genügend Sonnenlicht erhalten. Gesunde Setzlinge überleben mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn sie ausgepflanzt werden. Wir zogen die gekeimten Setzlinge sechs Monate lang unter Feldbedingungen auf, bevor wir sie auspflanzten.

Ermöglichende Faktoren

Als wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sämlingsproduktion benötigen Naturschützer qualitativ hochwertiges und gesundes Saatgut, eine Baumschule mit wenig lichtdurchlässigem Schatten, eine ständige Wasserquelle, Behälter und ein Medium. Die Aufstellung eines zuverlässigen Zeitplans für die Bewässerung, Düngung und Überwachung der Lichtverhältnisse trägt dazu bei, dass die Setzlinge schneller wachsen. Regelmäßige Kontrollen auf Schädlinge und Krankheiten sind notwendig, um die Sämlinge zu schützen und ein gesundes Wachstum der Pflanzen zu gewährleisten.

Gelernte Lektion

Die Massenproduktion von Setzlingen für die Wiederherstellung und Erhaltung von Wäldern erfordert viele finanzielle Mittel und Humankapital für die Pflege der Baumschulen. Dies ist jedoch ein Weg, um die Etablierung von gepflanzten Bäumen in Waldökosystemen sicherzustellen. Wir haben auch gelernt, dass Saatgut verschiedener Arten maßgeschneiderte Keimtechniken erfordern kann. Es gibt kein Patentrezept für die Aufzucht von Setzlingen aller Arten. Es ist von entscheidender Bedeutung, die spezifischen Bedürfnisse jeder Samenart zu verstehen, bevor man damit beginnt.

Identifizierung und Vorbereitung geeigneter Mikrostandorte für die Anpflanzung, insbesondere geschützter Standorte mit geeigneten Bedingungen, die das Wachstum der Art unterstützen können

Ziel ist es, die besten Standorte für die Anpflanzung der Setzlinge zu finden. Wir suchen nach Mikrostandorten mit geeigneten biotischen und abiotischen Bedingungen, die das Gedeihen der Pflanzen fördern. Zur Identifizierung geeigneter Mikrostandorte werden physikalische und chemische Bodenanalysen durchgeführt. Zur Vorbereitung dieser Mikrostandorte gehört die Beseitigung von Unkraut und die Sicherstellung, dass der Boden für die neuen Pflanzen bereit ist.

Ermöglichende Faktoren

Die Bodenqualität und die Zugänglichkeit sind wichtig, da der Zustand der Nährstoffe und der Durchlässigkeit des Bodens für das Überleben und das Wachstum der Sämlinge entscheidend ist. Die Mikrostandorte sollten leicht zugänglich sein, um Pflegemaßnahmen und Überwachung zu gewährleisten.

Gelernte Lektion

Die Identifizierung geeigneter Mikrostandorte kann Zeit in Anspruch nehmen und erfordert eine gründliche Bodenanalyse. Wir haben festgestellt, dass nicht alle nährstoffreichen Flächen leicht zugänglich sind, so dass es hilfreich ist, über Ersatzflächen zu verfügen. Außerdem ist es wichtig, die Mikrostandorte effektiv zu roden, um sicherzustellen, dass keine konkurrierenden Pflanzen das Wachstum der Setzlinge behindern.

Partnerschaften: Einbindung indigener Völker und lokaler Gemeinschaften

Die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften (IP&LC) und Organisationen ist von entscheidender Bedeutung. Durch das Engagement der Gemeinden können wir die indigenen und lokalen Gemeinschaften mobilisieren, beim Schutz der Wälder und der Wiederherstellungsgebiete mitzuhelfen und unsere Bemühungen zu unterstützen. Indem wir zusammenarbeiten, können alle zu den Erhaltungszielen beitragen und den Erfolg steigern.

Ermöglichende Faktoren

Gegenseitiges Vertrauen und Kommunikation sind entscheidend für den Aufbau enger Beziehungen zu IP&LC und Organisationen für erfolgreiche Wiederherstellungsmaßnahmen. Zu IP&LC können Landwirte und Wildhüter gehören, zu Organisationen können Forstämter gehören. Um starke Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, haben wir gelernt, dass ein wirkungsvolles Engagement mit IP&LC die Entwicklung gemeinsamer Ziele erfordert, damit alle Beteiligten sich auf die gemeinsamen Naturschutzziele konzentrieren und motiviert bleiben.

Gelernte Lektion

Wir sahen uns mit Herausforderungen konfrontiert, als wir versuchten, IP&LC einzubinden, ohne zunächst ihre Bedürfnisse und Perspektiven zu verstehen. Nehmen Sie sich Zeit zum Zuhören und beziehen Sie sie von Anfang an in den Prozess ein, um eine bessere Zusammenarbeit zu fördern. Engagieren Sie sich mit IP&LC durch Konsultationen und die Identifizierung von Arten, die für sie wichtig sind und zu einer Verbesserung des Erfolgs beitragen können.

Überwachung und Forschung

Die Überwachung und Bewertung ermöglicht es uns, die Entwicklung der Pflanzen effektiv zu verfolgen, indem wir die Bedingungen an den Mikrostandorten regelmäßig untersuchen. Der Zweck ist, Informationen zu sammeln, die uns helfen zu verstehen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Kontinuierliche Forschung

Ermöglichende Faktoren

Verfügbarkeit von Ressourcen: Der Zugang zu Werkzeugen, geschultem Personal und finanzieller Unterstützung für eine wirksame Überwachung ist entscheidend für die Erfassung zuverlässiger Daten. Eine regelmäßige Datenerfassung und -analyse ermöglicht es uns, die Leistungen der Arten und die Faktoren, die sich auf die Ansiedlung der Setzlinge auswirken, besser zu beurteilen.

Gelernte Lektion

Überwachung und Forschung sind wichtig für die gemeinsame Nutzung von Daten. Auf der Grundlage von Bodeneigenschaften, die in erster Linie mit der Entwicklung der Schwarznuss in Zusammenhang stehen, geben unsere Ergebnisse Aufschluss darüber, wie Bodenparameter zur Verbreitung der Art auf feiner Ebene beitragen. So haben wir neue Informationen über die Lebensraumanforderungen gefunden, die für die Ex-situ-Bewirtschaftung und Erhaltung von Mansonia altissima sehr interessant und wertvoll sind.

Auswirkungen

1. Auswirkungen auf die Umwelt: Die Einführung und das Wachstum der Afrikanischen Schwarznuss haben die Waldökosysteme verbessert. Im Waldreservat von Lama wuchs die Art deutlich besser, mit einer Zunahme der Höhe und der Biomasse im Vergleich zu anderen Standorten. Zum Beispiel erreichten die Bäume in Lama innerhalb von fünf Jahren eine durchschnittliche Höhe von 5 Metern, während die Bäume in Pobè und Itchèdè nur 2 Meter erreichten.

2. Artenvielfalt: Indem wir die Population der Afrikanischen Schwarznuss stärken, fördern und erhöhen wir auch die Artenvielfalt in diesen Lebensräumen. Die zunehmende Bewaldung im Lama-Waldreservat hat zu einem deutlichen Anstieg der Sichtungen von Wildtieren geführt und das Gleichgewicht des Ökosystems verbessert. Durch unsere Schutzmaßnahmen haben wir dazu beigetragen, diese stark gefährdete Tropenholzart in Benin zu erhalten.

3. Soziale Auswirkungen: Die lokalen Gemeinschaften profitieren durch eine stärkere Sensibilisierung und Beteiligung an den Erhaltungsmaßnahmen. An den in diesen Gebieten durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen waren über 100 lokale Teilnehmer beteiligt, die über nachhaltige Praktiken und die Bedeutung der biologischen Vielfalt unterrichtet wurden.

4. Wirtschaftliche Auswirkungen: Der Erfolg der Plantagen kann zu wirtschaftlichen Vorteilen vor Ort führen. Sobald diese Bäume wertvolles Holz produzieren, können sie nachhaltig geerntet werden, was zu einem Einkommen für die lokalen Gemeinden und Organisationen führen kann.

Begünstigte

1. Dielokalen Gemeinschaften haben Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf nachhaltige Erhaltungspraktiken erworben.

2. Förster und Wildhüter, die an den Erhaltungsmaßnahmen beteiligt sind, haben wertvolle Möglichkeiten der Zusammenarbeit gefunden.

3. Akademische und Forschungsinstitutionen

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

Vor einigen Jahren war der heilige Wald von Adakplamè, in dem die Afrikanische Schwarznuss beheimatet ist, von einer starken Degradierung bedroht, die auf die grassierende Abholzung durch illegale Abholzung und die Ausweitung landwirtschaftlicher Praktiken zurückzuführen war, bei denen die Artenvielfalt außer Acht gelassen wurde. Die von der Landwirtschaft abhängigen indigenen Gemeinschaften hatten mit einer abnehmenden Bodenfruchtbarkeit zu kämpfen, was zu geringeren Erträgen und wirtschaftlicher Instabilität führte. Die schrumpfenden Lebensräume für Wildtiere gefährdeten mehrere Arten, während die kulturelle Verbindung der Gemeinschaften mit ihrer natürlichen Umgebung erodierte.

Bei einem Forschungsbesuch im heiligen Wald wurde ich Zeuge der verheerenden Auswirkungen von nicht nachhaltigen Praktiken, Abholzung und Waldbränden auf den einzigartigen Lebensraum von Mansonia altissima in Benin. Einst blühende Laubwälder wurden zu Flecken mit toten Bäumen und Unkraut reduziert. In Gesprächen mit der indigenen Bevölkerung wurde ihre Frustration deutlich: Viele wollten ihr Walderbe schützen, fühlten sich aber in Konflikten zwischen traditionellen Autoritäten und lokalen Gemeinschaften aus den Nachbardörfern gefangen, die nicht nachhaltige Praktiken und die Zerstörung der Wälder anheizten.

In Benin sind heilige Wälder kleine Ökosysteme, die von der indigenen Bevölkerung aufgrund ihrer Bedeutung für Gottheiten und kulturelle Rituale geschützt werden. Diese Wälder sind jedoch einem zunehmenden anthropogenen Druck ausgesetzt, was zu anarchischer Ausbeutung und abnehmender Bewirtschaftung führt. Der heilige Wald von Adakplamè, der sich bis 2012 über 738 ha erstreckte, beherbergt eine große biologische Vielfalt und ein bedeutendes kulturelles Erbe, darunter den Königspalast. In der Vergangenheit diente er als Zufluchtsort für die indigene Bevölkerung während der Raubzüge der Danxomè-Könige.

Inspiriert durch den vom Aussterben bedrohten Status von Mansonia altissima und die Widerstandsfähigkeit der indigenen Gemeinschaften, stellte ich ein multidisziplinäres Team aus Ökologen, Naturschützern und indigenen Führern zusammen, um Lösungen zu erarbeiten. In mehreren Gemeindeversammlungen äußerten die Dorfbewohner den Wunsch, ihr Land wiederherzustellen und gleichzeitig ein nachhaltiges Einkommen zu erzielen. Dies führte zu der Idee, den Afrikanischen Schwarznussbaum als vielversprechende Lösung zu integrieren.

Nachdem wir die Waldbewirtschaftung und die Ökologie dieser Baumart gründlich erforscht hatten, führten wir sie in drei geschützten Wäldern ein. Die Zusammenarbeit zwischen Einheimischen, Naturschützern und Restaurierungsexperten führte zum Wachstum neuer Populationen und zur Veränderung der lokalen Gemeinschaften.

Diese Reise hat uns wertvolle Lektionen über Zusammenarbeit, Widerstandsfähigkeit und Innovation gelehrt und gezeigt, wie sich kleine Maßnahmen zu einem Modell für die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen entwickeln können.