Le modèle du projet vert : Reverdir Bugesera pour les gens et la nature

Le projet Green dans le secteur de Gashora, district de Bugesera, dans l'est du Rwanda, a transformé la zone agro-écologique la plus sèche du pays grâce à une restauration des terres régénérative et dirigée par les agriculteurs. Face à la grave dégradation des terres, à la faible fertilité des sols et à la pauvreté généralisée, le projet a mis en œuvre une agriculture de conservation basée sur l'agroforesterie en utilisant des haies d'arbustes et d'arbres, la rotation des cultures et le paillage organique. Conçu comme un modèle peu coûteux, inclusif et reproductible, le projet a permis d'améliorer la santé des sols, de renforcer la biodiversité, d'augmenter les rendements et de diversifier les revenus des ménages. Ayant débuté avec seulement six agriculteurs, il en engage aujourd'hui plus de 1 000. L'intervention montre comment des solutions fondées sur la nature et adaptées aux conditions locales peuvent inverser la dégradation, renforcer la résilience et améliorer les moyens de subsistance des populations rurales.

Contexte

Défis à relever

Avant l'intervention, les petits exploitants agricoles du Bugesera cultivaient des terres gravement dégradées et manquaient d'intrants organiques en raison de leur bétail limité et de leur dépendance à l'égard des résidus de récolte comme combustible de cuisson. L'utilisation d'engrais minéraux a aggravé le compactage, le déséquilibre des nutriments et la propagation d'espèces envahissantes. La dégradation persistante des sols a conduit à de faibles rendements, à l'insécurité alimentaire, à la pauvreté, à l'abandon scolaire et à la vulnérabilité sociale. Les agriculteurs manquaient également de confiance dans l'agroforesterie, craignant de perdre de l'espace pour leurs cultures. Le projet s'est attaqué à ce problème en concevant des aménagements agricoles qui intègrent les arbres et les cultures sans réduire la productivité, et en fournissant de l'énergie de cuisson, du fourrage et une formation pour réduire la pression exercée sur les ressources du sol.

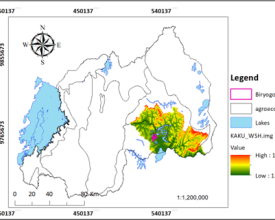

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Le projet a démarré avec six agriculteurs et a utilisé une approche participative ascendante. Après avoir identifié les causes interdépendantes de la dégradation des terres, telles que le manque de bétail, la faible fertilité des sols et la pénurie d'énergie pour la cuisson, les agriculteurs ont conçu ensemble une solution centrée sur l'agriculture de conservation agroforestière. Des haies de contour, des cultures en rotation et l'application de paillis ont été adoptés, avec un soutien complémentaire comprenant du petit bétail et une irrigation supplémentaire. Au fur et à mesure que les avantages sont devenus visibles (amélioration des rendements, du fourrage, de l'énergie de cuisson), la participation des agriculteurs s'est accrue de manière exponentielle. L'apprentissage continu et la souplesse de la mise en œuvre ont permis aux nouvelles pratiques d'évoluer en fonction de l'expérience acquise sur le terrain. Les indicateurs de santé des sols et de biodiversité ont été contrôlés pour guider les améliorations, tandis que les échanges entre pairs ont favorisé la reproduction.

Blocs de construction

Agriculture de conservation basée sur l'agroforesterie avec des haies d'arbustes et d'arbres

Le projet a introduit des haies d'arbres et d'arbustes le long des courbes de niveau, en culture intercalaire avec du maïs et des haricots, afin de rétablir la fertilité des sols et de lutter contre l'érosion. Des haies doubles espacées de 10 mètres et des distances inter-rangs de 30 cm ont permis aux agriculteurs de cultiver jusqu'à 121 arbres et 8 623 arbustes par hectare sans compromettre le rendement des cultures. Les arbres fournissent de l'ombre, du combustible de cuisson et de la biomasse ; les arbustes offrent du fourrage et de l'engrais vert. Le paillage de la biomasse et des résidus de culture a permis de maintenir l'humidité du sol et d'améliorer l'activité microbienne. Ce système a permis d'augmenter les rendements, de réduire les mauvaises récoltes pendant les périodes de sécheresse et de restaurer les terres dégradées.

Facteurs favorables

La co-conception centrée sur l'agriculteur et l'apprentissage participatif ont permis d'instaurer la confiance et de garantir que les solutions étaient adaptées aux réalités des agriculteurs. La formation à l'agroforesterie et à la gestion des haies a permis d'établir et d'entretenir correctement les haies, ce qui était essentiel pour maintenir la productivité des arbres et des cultures. La perception locale a évolué positivement lorsque les parcelles de démonstration ont montré que l'intégration des arbres pouvait coexister avec une agriculture rentable. La disponibilité de plants d'arbres et d'arbustes à usages multiples a permis de choisir les bonnes espèces pour des utilisations multiples : combustible de cuisson, fourrage et paillis. L'intégration du petit bétail et l'accès à une irrigation complémentaire ont amélioré le cycle des nutriments et réduit la vulnérabilité aux facteurs de stress climatiques, renforçant ainsi la résilience du système agroforestier et l'adhésion des agriculteurs.

Leçon apprise

Au départ, les agriculteurs étaient sceptiques car ils craignaient que les arbres ne réduisent les terres cultivées. Le succès est dû à l'optimisation de la conception qui a rassuré les agriculteurs sur l'absence de perte de productivité. Les effets de démonstration et les processus participatifs ont accéléré l'adoption. Toutefois, le manque de connaissances traditionnelles sur la gestion des arbres et des arbustes a nécessité une formation continue. La santé des sols s'est surtout améliorée là où le paillis était abondant, ce qui souligne le rôle de la matière organique. La durabilité du projet pourrait être remise en question s'il n'est pas intégré dans des cadres politiques et de vulgarisation agricole plus larges.

Mise en œuvre participative et dialogique et autonomisation des agriculteurs

L'intervention a suivi une approche dialogique, centrée sur l'agriculteur et axée sur la résolution des problèmes. En commençant avec six agriculteurs, le projet a utilisé l'apprentissage communautaire pour co-concevoir les interventions. Il s'est étendu progressivement en démontrant des résultats visibles. Les agriculteurs ont participé à l'identification des facteurs de dégradation des sols et ont conçu conjointement des systèmes agroforestiers adaptés au contexte. Grâce à l'autonomisation et au coapprentissage, le nombre d'agriculteurs est passé à plus de 1 000. Ce processus a permis aux agriculteurs de s'approprier le projet, de renforcer leur résilience et de garantir l'équité. Les enfants et les jeunes ont été impliqués dans des activités domestiques et scolaires, favorisant une prise de conscience précoce de la NbS.

Facteurs favorables

Dans le cadre de ce projet, l'Office rwandais de l'agriculture s'est associé à SOS Villages d'enfants Rwanda, une agence de protection de l'enfance qui milite activement en faveur de la promotion de la garde et de la protection des enfants. Ce partenariat a permis de relier les familles d'enfants à la conservation de la nature et à l'agriculture durable. Il a renforcé le lien institutionnel entre l'agriculture, la protection de l'environnement et les institutions de protection de l'enfance.

La confiance des agriculteurs et le respect de l'expérience des pairs ont encouragé l'expérimentation et l'ouverture au changement. L'engagement inclusif des femmes et des enfants a permis de représenter des perspectives et des besoins divers, renforçant ainsi la cohésion sociale et la durabilité. Le recours à une facilitation non hiérarchique et dialogique a permis aux connaissances locales de façonner les interventions, ce qui en a accru la légitimité. Les succès observés chez les premiers adoptants ont suscité une forte motivation de la part des pairs, les voisins imitant les agriculteurs qui ont réussi. Cet effet d'entraînement a renforcé l'appropriation par la communauté et a permis de dépasser les limites initiales du projet.

Leçon apprise

L'inclusion et le dialogue authentiques transforment les mentalités plus efficacement que la formation descendante. La perception de l'autonomie des agriculteurs était essentielle. Cependant, la mise à l'échelle a d'abord été lente, exigeant de la patience et des avantages visibles. L'appropriation par la communauté a exigé une facilitation et un suivi constants. La durabilité institutionnelle reste un défi, SOS n'étant pas une agence agricole.

Impacts

- Plus de 1 000 agriculteurs appliquent désormais le système régénératif

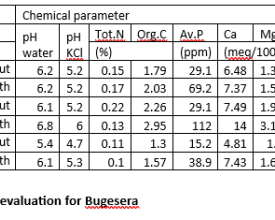

- Le pH, le carbone organique, l'azote et la capacité d'échange cationique se sont considérablement améliorés (par exemple, la CEC est passée de 7,4 à 16,2 meq/100g dans un cas).

- Le paysage contient désormais des milliers d'arbres et d'arbustes.

- Réduction du risque de mauvaises récoltes grâce à l'irrigation complémentaire et à l'amélioration de la santé des sols

- Augmentation de la productivité des cultures et des revenus des ménages

- Le bétail et les fourneaux réduisent la dépendance à l'égard des intrants externes.

- Des régimes alimentaires plus nutritifs et moins d'abandons scolaires ont été signalés.

- Augmentation mesurable de la biodiversité du sol (insectes et microbes)

Bénéficiaires

Petits exploitants agricoles du secteur de Gashora, y compris les femmes et les jeunes, leurs enfants, les écoles et les communautés rurales