Mesurer les services écosystémiques au niveau du paysage

Dans le cadre de la Décennie des Nations unies pour la restauration, les pays se sont fixé pour objectif de conserver au moins 30 % de leurs sols et de leurs eaux d'ici à 2030 ; cela nécessite un système de suivi solide et transparent permettant de mesurer le nombre d'hectares restaurés et l'amélioration des services écosystémiques.

Cette solution propose un moyen de mesurer et d'évaluer les services écosystémiques au niveau du paysage, y compris : l'identification des zones de restauration potentielles, le développement d'indices d'adéquation pour les mesures de restauration, la mesure de l'amélioration de la séquestration du carbone, la réduction de l'érosion, l'amélioration de la connectivité et l'infiltration de l'eau, grâce à l'application de la télédétection et de l'analyse géospatiale.

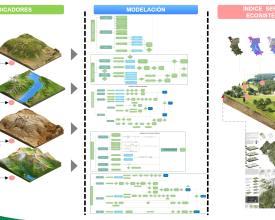

La solution propose la méthode suivante : 1) Génération d'une base de référence et d'indices d'adéquation, 2) Élaboration d'une base de données géographique des unités de gestion et 3) Génération d'une ligne d'impact.

Contexte

Défis à relever

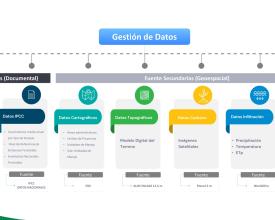

- L'acquisition et l'homologation de données géospatiales fiables.

- Le développement d'une modélisation spatio-temporelle des services écosystémiques avec des données qui présentent différentes variables, échelles, critères techniques et aspects juridiques qui ont un impact sur l'utilisation des terres.

- Générer un produit technico-pédagogique qui serait rentable pour les institutions gouvernementales au niveau national, ainsi que pour les organisations communautaires ayant des projets de restauration locaux.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

L'établissement d'une base de référence des services écosystémiques et le développement de cartes d'aptitude à la restauration (B1) fournissent des informations sur l'état actuel des services écosystémiques dans un territoire, tout en identifiant les sites les plus appropriés pour la mise en œuvre de techniques de restauration spécifiques dans le paysage sélectionné.

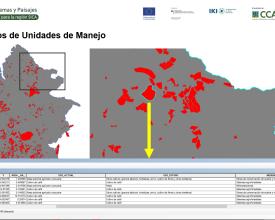

Alors que la carte B1 identifie les sites de restauration potentiels, les zones sélectionnées par les responsables de la mise en œuvre du projet permettent la création d'une base de données des unités de gestion (B2).

B2 compile et systématise les informations de terrain les plus pertinentes des unités de gestion, telles que leur utilisation actuelle, leur utilisation future et les techniques de restauration appliquées dans les unités de gestion.

Enfin, une ligne d'impact est élaborée, sur la base de B1 et B2, afin de mesurer l'efficacité des mesures de restauration sélectionnées et leur impact direct et indirect sur le paysage.

Blocs de construction

Établir un état des lieux des services écosystémiques

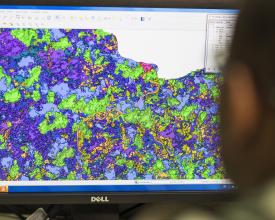

L'objectif de ce module est de fournir aux concepteurs et aux réalisateurs de projets de restauration des écosystèmes et des paysages un outil qui utilise la télédétection et des données géospatiales pour déterminer l'état actuel des services écosystémiques et les sites où des mesures de restauration spécifiques peuvent être mises en œuvre.

Les étapes de sa mise en œuvre sont les suivantes :

- Préparation des données de base : elle forme une série cartographique qui comprend des informations sur la zone du projet, la topographie, le climat, le sol et la couverture forestière.

- Analyse hydrologique et analyse du sol : elle aboutit à une carte de l'érosion hydrique et à une carte de l'infiltration de l'eau dans la zone du projet.

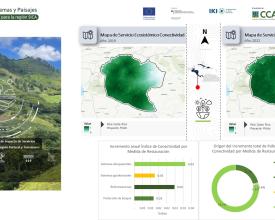

- Analyse structurelle du paysage : permet d'obtenir une carte de la connectivité biologique de la zone du projet.

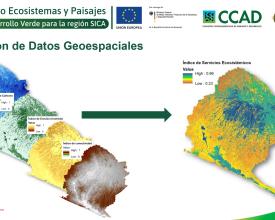

- Analyse intégrée du paysage : résultats de l'indice des services écosystémiques et de sa carte dans différentes unités de gestion territoriale.

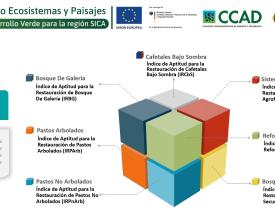

- Génération d'indices d'adéquation : résultats dans 7 cartes d'adéquation des sols pour appliquer des mesures spécifiques de restauration des écosystèmes et des paysages.

Facteurs favorables

- Avoir accès aux sources d'informations géospatiales officielles.

- Mettre en œuvre un processus de formation et de renforcement des capacités, dans le cadre duquel les doutes et les incertitudes concernant les aspects méthodologiques et les technologies à utiliser sont levés, ce qui facilite leur adoption.

- Disposer d'un conseiller ou d'un mentor pendant le processus ; cela facilite la résolution des doutes ou des questions soulevés par l'exécution des instruments ; un seul processus d'accompagnement est suffisant, car il permet d'établir une base solide pour les reproductions futures.

Leçon apprise

- Elle requiert un technicien ayant des connaissances de base en SIG, car elle nécessite l'accès et la manipulation d'outils, de données et de plates-formes très spécifiques à ce secteur.

- L'exécution du processus n'est pas exigeante, mais elle nécessite du temps et de l'exclusivité pour la mener à bien (davantage si c'est la première fois qu'elle est exécutée) ; ces éléments sont réduits à chaque nouveau processus de réplication.

Développement d'une base de données sur les mesures de restauration

L'objectif de ce module est de fournir aux concepteurs et aux exécutants de projets de restauration d'écosystèmes et de paysages un outil de collecte d'informations clés sur le terrain afin de mesurer l'impact des actions de restauration proposées.

Les étapes de sa mise en œuvre sont les suivantes :

- Enquête sur les unités de gestion : elle fournit des informations complètes sur les sites sélectionnés pour les actions de restauration et comprend le nom et le sexe du producteur, le numéro et le code de l'unité de gestion, les limites administratives, les coordonnées géographiques, la superficie et le statut juridique de l'unité de gestion, l'utilisation prédominante des terres et une photographie du site.

- Enquête sur les sous-unités de gestion : elle fournit des informations complètes sur les mesures de restauration spécifiques à mettre en œuvre sur les sites sélectionnés et comprend les codes des sous-unités de gestion, les coordonnées et les superficies des sous-unités de gestion, l'utilisation actuelle des terres, l'utilisation future des terres, les mesures de restauration et les pratiques à mettre en œuvre.

L'exécution de ce processus permet de disposer d'informations qui relient les actions de restauration à l'amélioration des services écosystémiques dans différentes parties du paysage.

Facteurs favorables

- Intégrer les nouvelles technologies et les systèmes de répartition du travail pour que la collecte et le traitement des données sur le terrain soient rentables.

- Développer des protocoles de communication et de performance entre les équipes de bureau et de terrain afin de collecter des données de qualité.

- Disposer d'un système de supervision qui fournisse un retour d'information en temps utile sur la collecte et le traitement des données et qui évite le retraitement.

Leçon apprise

- Le processus de collecte des unités de gestion est la partie la plus chronophage de cette solution (estimée à 2% du montant de l'exécution du projet), et nécessite donc une planification détaillée et précise des technologies à utiliser, du nombre de personnes nécessaires et des modalités de traitement des données, car si cela n'est pas fait de manière appropriée, les coûts risquent d'augmenter.

- Afin de veiller au traitement et à la qualité des données, une supervision croisée (personnel interne de l'organisation qui n'est pas lié au projet) ou une externalisation (personnel externe qui a été engagé à cette fin) est nécessaire, ce qui peut permettre d'identifier des incohérences dans les bases de données et ce qui a été exécuté sur le terrain.

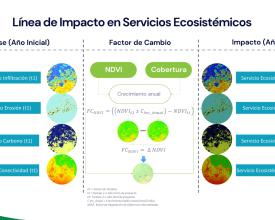

Mesurer l'impact sur les services écosystémiques

L'objectif de ce module est de fournir aux concepteurs et aux réalisateurs de projets de restauration des écosystèmes et des paysages un outil qui utilise la télédétection, les facteurs d'augmentation et l'intégration des deux comme moyen d'évaluer l'efficacité des interventions de restauration sur le terrain.

Pour évaluer la ligne d'impact des services écosystémiques télédétectés, des données de référence (base, unités de gestion et images récentes) sont collectées et le différentiel entre l'année initiale et l'année finale est calculé en définissant des tables d'augmentation, en normalisant et en ajustant les images, et en modélisant les services écosystémiques.

L'approche par facteurs d'accroissement est utilisée pour les terres cultivées et/ou le bétail lorsque les indices spectraux dérivés de l'imagerie satellite ne permettent pas de détecter avec précision les changements de végétation. Elle est calculée en définissant les données de référence, en catégorisant les pratiques de restauration et en estimant les facteurs d'accroissement pour chaque mesure mise en œuvre.

L'exécution de ce processus permet d'obtenir la superficie directement et indirectement touchée.

Facteurs favorables

- Disposer d'une base de référence avec les mêmes variables et modèles géospatiaux pour effectuer des comparaisons crédibles et fiables dans le temps.

- Disposer d'une base de données des unités de gestion qui reflète clairement les actions de restauration mises en œuvre sur le terrain.

- Mettre en œuvre un processus de formation et de renforcement des capacités avec un conseiller désigné, où les doutes et les incertitudes concernant les aspects méthodologiques et les technologies à utiliser sont résolus, ce qui facilite leur adoption.

Leçon apprise

- Les bases de données qui incluent les mesures de restauration dans les territoires doivent être fiables et, de préférence, avoir été vérifiées par un suivi sur le terrain et un contrôle des données.

- Si les concepteurs et les exécutants de projets de restauration mettent en œuvre ces méthodes dans différentes zones, il est important d'homogénéiser les variables, leur traitement et l'échelle à laquelle ils les mettent en œuvre.

Impacts

La mise en œuvre de 14 projets de restauration du paysage dans les 8 pays d'Amérique centrale et en République dominicaine a donné les résultats suivants :

- Mise en œuvre de mesures de restauration sur 58 640 ha ayant un impact sur l'amélioration des services écosystémiques sur 138 539 ha.

- Amélioration des services écosystémiques par rapport à la situation de référence : augmentation de la séquestration du carbone de 8,47 tonnesC/ha (24,05 %), augmentation de l'infiltration de l'eau de 42,64 mm/ha (9,71 %), réduction de l'érosion -4,51 tonnes/ha (20,69 %) et augmentation de l'indice de connectivité de 0,012 (7,8 %).

Bénéficiaires

Institutions gouvernementales, organisations de la société civile, communautés forestières, peuples autochtones et professionnels qui conçoivent, mettent en œuvre et/ou évaluent des projets de restauration des écosystèmes et des paysages.

Histoire

"Grâce à ce programme, notre équipe a été renforcée par toutes les formations que nous avons reçues au niveau national et international ; cela nous permettra d'avoir une base de référence grâce à un algorithme pour évaluer comment la zone d'intervention était avant le projet ; avec l'utilisation de différents outils satellitaires, nous serons en mesure de calculer quantitativement les différents indicateurs et de savoir comment les indicateurs ont été améliorés, comment l'érosion a diminué, entre autres". Carmen Cordero, directrice des opérations d'UTEPDA.