技术驱动共存:整合 "天空与地面 "监测和预警,缓解中国云南的人象冲突

由于偷猎、栖息地丧失和日益加剧的人象冲突,亚洲象仍然濒临灭绝,这是全球最紧迫的保护挑战之一。为此,我们的团队开发了一套综合监测和预警系统,将空中无人机与地面红外摄像机相结合。这一 "天空与地面 "网络可确保实时、全时、大规模地覆盖整个云南省的大象活动。无人机利用热成像和变焦技术,即使在夜间也能探测到大象,而 600 台红外摄像机则能全天候捕捉数据并发出实时警报。

在中国国家和省级林业部门的支持下,该项目培训当地青年担任监测员,并组建社区团队。目前已发出 130,000 多次预警,帮助减少了人象冲突,提高了安全性。

该项目有助于实现《全球生物多样性框架》的目标 A、B 和 1、4、20、21。它加强了生物多样性保护,提高了社区参与度,并提供了一个可扩展的共存模式。

背景

应对的挑战

1.实时监测亚洲象:人象冲突是造成伤亡的主要原因。云南森林茂密,给监测工作带来了巨大挑战。准确、及时的监测对于发布快速预警以减少直接冲突至关重要,但实时跟踪和预警仍然困难重重。

2.接收预警信息方面的挑战:向受大象影响地区的社区发出预警对于减少冲突至关重要。然而,农民、外来务工人员、孤立家庭、老年人和残疾人等群体在接收信息时面临行动不便或障碍,限制了系统的有效性。

3.3 经济挑战:监测旨在鼓励人们避开大象,保护生命。然而,大象在农业区的出现破坏了人们的生计。虽然直接损失是可以衡量的,但耕作延误等间接损失却很难量化,这给实施工作带来了巨大挑战。

地点

过程

过程概述

该解决方案的各个组成部分均按逻辑顺序实施。监测团队的发展和技术选择都是基于多年追踪亚洲象的实地经验。这些组成部分为整合无人机和红外监测奠定了基础,而无人机和红外监测又为预警平台的建立和智能识别系统的优化提供了支持。然后,预警信息与移动应用程序同步,并通过智能广播和直接外联在村庄一级传播。每个组成部分都建立在前一个组成部分的基础上,形成一个具有凝聚力和适应性的系统,最大限度地扩大预警覆盖范围,改善当地安全状况,帮助减少人象冲突。

积木

模块 1:监测协调和技术集成

有效的监测有赖于结构合理、职责明确和密切协调的团队。根据大象的分布情况,该项目按照 "一个象群,一种策略 "的方法建立了专门的无人机监测小组,并在关键地区建立了以村庄为基础的监测小组。无人机小组精确跟踪大象的活动,而当地小组则提供实地支持。这种双重系统--"跟随大象 "和 "当地存在"--覆盖了超过 95% 的野生大象种群(其余 5%在保护区内)。在无人机无法作业的地区,则使用红外摄像机进行全天候覆盖。通过结合空中和地面技术,该系统克服了夜间和林区监测的挑战。

该系统的成功取决于当地人员。大多数监测人员都是来自当地社区的年轻人,他们接受过无人机操作、实地跟踪和警报通信方面的培训。这种方法不仅提高了当地人的技能,还增强了公众意识和参与度。它通过建设社区监测能力和鼓励参与,直接促进了《全球生物多样性框架》目标 20 和 21 的实现。

有利因素

- 受大象影响地区对监测和预警的高需求增加了个人加入监测团队的意愿。

- 无人机和红外摄像机适用于监测大型陆生动物,结合热成像、自动触发和无线数据传输等功能,使得跟踪亚洲象夜间活动模式并确保实时传输和自动识别成为可能。

- 当地青年对参与该项目表现出了强烈的热情,并积极为保护家乡社区做出贡献。

经验教训

- 热成像技术对夜间监控非常有效,但设备的定期维护对确保极端天气条件下的性能至关重要。

- 必须优化红外热像仪的部署位置,以确保稳定的网络覆盖和可靠的数据传输。

- 需要有稳定的资金来源来支持聘用全职人员。

模块 2:无人机和红外摄像监控系统

- 无人机监测

自 2017 年起,该项目为活跃在保护区外的每个象群或个体指派了专门的无人机监测小组。每个小组昼夜不停地工作,目前有 70 多名训练有素的人员,他们都能快速准确地确定大象的位置。 - 红外摄像监控

为了解决无人机覆盖范围的局限性--如换班和夜间盲点--该项目部署了一套定制的红外监控系统。在道路、大象走廊和村庄等关键区域,共安装了 600 台可实时传输数据的红外摄像机、21 台摄像机和 177 台智能广播设备。

根据大象活动热点进行部署。这有助于空间使用规划和人象安全共处,同时也为走廊设计和栖息地保护提供了信息。此外,该项目还在探索回收和再利用监测设备的方案,以确保生态和环境的长期可持续性。

有利因素

- 技术支持:无人机和红外热像仪都配备了先进的功能,包括高分辨率成像、热成像模式、实时数据传输和智能识别算法。

- 战略部署:根据大象的活动规律和高风险区域,科学规划设备部署,确保覆盖关键走廊和活动热点。

经验教训

- 无人机监测维护和培训:监测人员的定期维护和持续培训对于确保监测工作的效率和设备性能的可靠性至关重要。

- 红外摄像机部署:需要全面考虑网络覆盖和供电问题,以确保设备的稳定运行。

模块 3:优化大数据和智能识别系统

红外系统每天收集大量图像,其中包括许多与大象无关的图像。利用人工智能技术,该系统学会了自动识别和过滤非大象图像,准确率超过 99%,甚至能检测到局部图形或阴影。通过全自动流程,警告会在 13-15 秒内生成,从而减少了人工审核的需要,提高了大象管理的效率。

迄今为止,该系统已经捕捉了 300 多万张图像,发出了 12,000 多条自动警告。所有数据都实时上传到中央平台,并与相关机构共享,用于研究、管理和决策。这有助于通过促进生物多样性保护方面的知识体系、技术和创新来实现《全球生物多样性框架》的目标 20。

有利因素

- 先进的人工智能算法:强大的人工智能算法可确保高精度的图像识别和高效的数据处理。

- 统一数据汇总:整合来自不同地区的数据,支持大数据分析,为长期保护规划和决策提供基础。

经验教训

- 算法更新:监测和识别系统需要定期更新算法,以适应环境变化,提高识别准确率。

- 高效的数据库管理:一个强大而高效的数据库管理系统对于确保数据易于分析和用于保护目的至关重要。

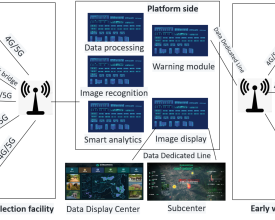

模块 4:支持监测和预警平台

来自无人机和红外摄像机的所有数据都会实时传输到预警平台。系统自动匹配位置信息并生成预警信息,通过应用程序、微信、短信和电话发送给终端用户。这确保了居民能够快速做出反应并保证安全。迄今为止,已发出超过 13 万条警告。

该平台改善了信息获取,尤其是农村和弱势社区的信息获取。通过提高公众对生物多样性相关信息的获取,加强社区应对人类-野生动物风险的能力,这一包容性的通信系统实现了《全球生物多样性框架》的目标 21。

有利因素

- 自动数据匹配:该平台的数据库具有自动匹配功能,可确保高效、准确的预警。

- 全面的发布渠道:利用各种渠道(移动应用程序、短信、电话)确保覆盖不同的社区需求,满足不同用户群体的需求。

经验教训

- 平台优化:数据库必须定期优化,以保持预警信息匹配的速度和准确性。

- 多渠道发布:拓展发布方式,如结合智能广播,可大大提高社区居民对预警信息的接收和响应速度。

模块 5:社区意识和预警宣传

预警通过多种渠道发布,包括移动应用程序、智能广播、电话和短信。应用程序的使用最为广泛,监测员还通过微信群或个人网络分享预警信息,以扩大覆盖范围。为了扩大用户覆盖面,实地团队在受大象影响的村庄挨家挨户开展宣传活动。因此,该应用程序的下载量已超过 246 660 次。

通过将面对面的宣传与数字工具相结合,该模块加强了公众参与,提高了社区能力。它还提高了公众对野生动物保护的认识,鼓励了公众的参与。这些努力直接支持了《全球生物多样性框架》的目标 20(能力建设)和目标 21(公众意识和教育)。

有利因素

- 受大象影响地区的村民非常需要人身安全。

- 监测人员在当地社区挨家挨户进行宣传。

经验教训

- 持续培训:定期培训课程至关重要,尤其是针对流动人口和弱势群体,如老人、儿童和残疾人。

- 针对性预警的影响:通过电话和短信准确发送预警信息极大地影响了社区居民及时采取保护措施的能力。

影响

通过整合无人机和红外摄像技术,该解决方案可产生强大的环境、社会和科学影响。它支持 GBF 目标 1、4、20 和 21。

利用配备热像仪和高清摄像机的无人机以及全天候红外摄像机网络,建立了一个实时、广覆盖的监测系统。这些工具增强了森林和夜间的探测能力。

目前已发出超过 13 万次警报,帮助社区避免危险,大大减少了人象冲突。该系统覆盖了所有已知的大象区域,既保护了动物,也保护了人类。

当地青年接受培训,成为全职监测员,通过应用程序、广播和短信向社区发出警报。这提高了当地的技能和公众意识。

该系统为规划和管理提供了宝贵的数据。维护和电池更换系统已经到位,目前正在探索回收损坏的设备,以减少对环境的影响。

2021 年,云南象群的北迁引起了全球关注,190 个国家和地区的 110 多亿人次观看了这一视频,展示了中国在保护大象方面取得的成功以及技术外联的力量。

受益人

- 当地居民会及时收到警报,以确保安全。

- 亚洲象受益于持续的监控和更少的人类接触。

- 地方政府获得了高效、科学的管理工具。

- 通过保护栖息地为生态系统提供支持。

此外,请说明您的解决方案的扩展潜力。能否复制或扩展到其他地区或生态系统?

这一解决方案可应用于面临人类与野生动物冲突高风险的其他地区,尤其是老虎或熊等濒危物种。该模型将无人机、人工智能和实时警报结合在一起,为全球生物多样性监测和保护提供了一个实用且可扩展的工具。

全球生物多样性框架 (GBF)

可持续发展目标

故事

西双版纳大渡岗乡关坪村的年轻人杨军从小就知道附近的自然保护区里生活着野生大象。小时候,他从未在野外见过大象。对他来说,大象只是一个遥远的传说,不会打扰到平静的乡村生活。但随着大象数量的增加,它们开始离开保护区,破坏庄稼和农田,使村民的生活更加艰难。

杨军一家依靠种植水稻和玉米为生。每到收获季节,他的父母都担心大象会在一夜之间毁掉他们的辛勤劳动。杨军看到大象践踏他们的田地,既愤怒又无奈。他和村民们试图用噪音和手电筒吓退大象,但这些方法都失败了。更有甚者,一些村民在不小心遇到大象时受伤甚至死亡。

为了解决这个问题,当地保护机构启动了亚洲象监测项目,引进了无人机和红外摄像机。杨军听说后,立即加入了监测小组。

经过培训,杨军学会了操作无人机和红外相机。他的工作是跟踪大象,确定它们的行踪,并通过电话向村民发出预警。他还安装了红外摄像头,即使在没有人的情况下也能监控大象。当大象接近村庄时,杨军会及时通过预警平台通知村民,确保他们能够避开危险。

起初,一些村民误解了他的工作,认为他是在帮助大象,而不是在保护它们。但随着系统减少了人与大象的接触,恐惧逐渐消退,村民们开始赞赏杨军的努力。

如今,杨军已不仅仅是一名普通村民,他还是社区的保护者。他利用技术保护自己的家乡,并帮助村民改变了对大象的看法。"他说:"大象会带来麻烦,但这不是它们的错。"我们必须想办法让人类和大象安全地生活在一起。