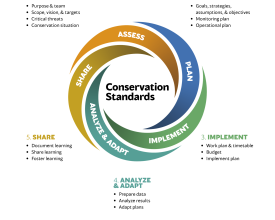

La méthode basée sur les normes de conservation pour la planification et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation basées sur les écosystèmes

Les normes de conservation appliquées à l'EbA sont le fruit d'une collaboration entre l'équipe de projet d'Asie centrale dirigée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH travaillant sur l'EbA et le groupe de travail sur les orientations climatiques du Conservation Measures Partnership (CMP). La méthode s'appuie sur les normes ouvertes pour la pratique de la conservation (normes de conservation) du Conservation Measures Partnership, déjà largement utilisées, pour proposer une méthode de conception, de mise en œuvre et d'apprentissage des interventions d'EbA. Le CMP et la GIZ ont travaillé ensemble pour développer cette méthode basée sur un projet EbA en Asie centrale, mais destinée à un public mondial de praticiens de l'EbA et aux communautés avec lesquelles ils travaillent.

Contexte

Défis à relever

L'approche politique de la gestion des ressources naturelles en Asie centrale suit toujours une approche descendante, qui n'est pas en mesure de fournir des solutions localisées et adaptées aux impacts négatifs du changement climatique. Les structures gouvernementales locales ne sont pas dotées de ressources financières suffisantes et manquent souvent de capacités pour créer des plans de gestion complets qui intègrent des informations sur le climat. Les divers écosystèmes des régions montagneuses d'Asie centrale fournissent des biens et des services essentiels, tels que de l'eau propre, des produits forestiers et une protection contre les catastrophes naturelles. Toutefois, les pratiques inappropriées de gestion des terres, associées aux effets du changement climatique, constituent une grave menace pour les écosystèmes sensibles et ont déjà entraîné une dégradation croissante. La méthode EbA décrite ici permet de surmonter ces problèmes grâce à une approche intégrée qui prend également en compte le développement des capacités. Les informations sur le climat et les solutions basées sur la nature aident les gens à s'adapter au changement climatique.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les Building Blocks présentés sont des étapes de la méthode EbA développée : le BB 1 représente les étapes 2 à 4, tandis que le BB 2 se concentre sur l'étape 5. L'application des 13 étapes au total permet de comprendre comment les moyens de subsistance et le bien-être de la communauté dépendent des services écosystémiques. Grâce à cette compréhension, vous documentez les impacts observés et probables du changement climatique sur les écosystèmes qui fournissent ces services essentiels. Ensuite, vous examinez les relations entre le changement climatique et d'autres menaces conventionnelles, vous identifiez les facteurs socio-économiques contribuant aux menaces et vous définissez des interventions d'adaptation. Vous définissez ensuite comment vous pensez que ces interventions permettront de faire face à l'ensemble des menaces climatiques et non climatiques et contribueront à la conservation ou à la restauration des écosystèmes dont dépendent les populations (leur "théorie du changement"). En outre, vous pouvez utiliser la méthode CoSEbA pour déterminer comment suivre et évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de vos buts et objectifs, afin de garantir une gestion adaptative et un apprentissage continu. En adoptant des interventions d'EbA, vous pouvez améliorer les pratiques d'utilisation des ressources naturelles des communautés et renforcer la santé des écosystèmes et la fourniture de services écosystémiques, tout en réduisant la vulnérabilité au climat.

Blocs de construction

Les évaluations participatives de la vulnérabilité comme base de la planification de l'EbA

Cette étape du processus vise à évaluer les informations sur les vulnérabilités conventionnelles (non climatiques) des populations et des écosystèmes. Les enquêtes menées dans quatre villages de la province de Naryn au Kirghizistan et de la vallée de Bartang à Pamiri Ouest au Tadjikistan ont porté sur les questions suivantes :

- les services écosystémiques utilisés par la population locale et leur répartition spatiale et temporelle

- Disponibilité des services écosystémiques, santé et fonction des écosystèmes, et changements perçus

- Vulnérabilité des moyens de subsistance et lien avec l'état et la disponibilité des services écosystémiques

- Perception du changement climatique et de ses effets sur la disponibilité des services écosystémiques

- Évaluation des déficits juridiques, institutionnels, administratifs, techniques et d'information pertinents pour l'EbA dans la région.

Le travail sur le terrain a commencé par des ateliers dans les villages afin de présenter le projet, d'identifier les principales parties prenantes ainsi que les intérêts et les besoins des habitants du village. Les informations ont été collectées au moyen d'entretiens avec les habitants et les informateurs clés, de discussions de groupe, d'enquêtes sur le terrain (promenades dans les villages, cartographie, échantillonnage) et d'une cartographie participative des ressources. Pour évaluer la vulnérabilité globale, la disponibilité des services écosystémiques et leur contribution aux moyens de subsistance locaux sont classées de manière comparative.

Facteurs favorables

- Cadrage détaillé (étape 1) avant l'évaluation : choix de la communauté, (pré)identification des stratégies de subsistance, des services écosystémiques et des écosystèmes respectifs.

- Approche participative impliquant les villageois et les informateurs clés

- Organisation d'ateliers villageois dans un langage simple (au-delà de la terminologie du projet)

Leçon apprise

- Une évaluation indépendante menée par des experts externes devrait être évitée. La plupart des informations nécessaires à la planification ultérieure ne peuvent être extraites des seuls rapports.

- La méthode EbA développée comprend une évaluation complète de la vulnérabilité : Étape 1-4 (délimitation du champ d'application et identification des menaces conventionnelles), Étape 5 (perspective climatique), Étape 6 (hiérarchisation des menaces) et Étape 7 (résumé de la situation).

- L'identification des vulnérabilités des personnes est assez simple. En revanche, identifier les vulnérabilités des écosystèmes concernés et s'assurer que la nature elle-même est capable de s'adapter constitue un défi en raison du manque de données et des contraintes de temps.

- Les disparités sociales font de la vulnérabilité climatique une vulnérabilité sociale des moyens de subsistance. Un accès inégal à l'eau augmentera la vulnérabilité sociale des moyens de subsistance. Une stratégie EbA devra prévoir un accès à la ressource qui soit socialement compensatoire.

- Étendue : il est important d'étendre la zone du projet afin de couvrir l'ensemble du cycle de vie (par exemple, les pâturages d'été) de la population cible.

Intégrer les informations climatiques dans la planification locale

Des projections saisonnières (basées sur les saisons définies par les communautés en fonction des stratégies de subsistance prédominantes à l'aide d'un calendrier écologique) et annuelles des températures et des précipitations pour un avenir proche ont été élaborées pour des sites spécifiques, à savoir le district de Bash Kaiyndy/Naryn au Kirghizistan et deux villages de la vallée de Bartang dans la région du Pamir au Tadjikistan. Deux tranches temporelles ont été élaborées pour représenter des moyennes sur 30 ans - les années 2020 (2011-2040) et les années 2050 (2041-2070) - et les facteurs de changement ont été calculés par rapport aux périodes de référence modélisées de 1980 à 2005. La présentation des projections sous la forme d'une fourchette représente le plus fidèlement les conditions climatiques futures possibles pour les décideurs et les planificateurs qui appliquent une approche de l'adaptation et de la résilience au changement climatique fondée sur le risque. Pour tenir compte des incertitudes inhérentes aux modèles climatiques, des scénarios de vulnérabilité future sont discutés et sélectionnés avec la communauté. À partir des scénarios, les menaces liées au changement climatique complètent le tableau de l'analyse de la situation, et les vulnérabilités futures peuvent être classées par ordre de priorité en fonction des menaces conventionnelles et des menaces liées au changement climatique.

Facteurs favorables

- Les villages kirghizes disposent de données de stations météorologiques pour étayer les informations de base. Les valeurs absolues futures pourraient être estimées.

- Exercice de calendrier écologique mené avec les communautés locales pour définir la répartition des saisons en fonction des stratégies de subsistance prédominantes.

- Échanges étroits entre les climatologues, les partenaires locaux chargés de la mise en œuvre et les communautés.

- Solides compétences en matière de facilitation lors de la communication des scénarios futurs à la communauté.

Leçon apprise

- L'établissement d'un pont entre la science et le développement local en intégrant la perception locale dans la modélisation des projections et par le biais d'une planification participative des scénarios avec la communauté s'est avéré très fructueux.

- Lors de l'introduction de l'idée du changement climatique au cours des ateliers, il peut y avoir un risque de présenter le changement climatique comme la cause de tous les problèmes environnementaux. Il est essentiel d'expliquer et de définir soigneusement le changement climatique.

- Il est essentiel d'adapter les projections climatiques au public spécifique (par exemple, les fonctionnaires du gouvernement, les villageois locaux).

- Les discussions préalables aux ateliers avec divers informateurs connaissant bien la zone du projet et les villageois locaux ont permis d'obtenir des informations utiles et une image plus complète du contexte écologique et économique de l'évaluation.

- Les ateliers ne sont généralement pas un forum productif pour les débats techniques sur la validité des projections et des statistiques climatiques. Il est utile de se concentrer sur la communication des impacts et des risques climatiques, plutôt que sur les aspects techniques.

Impacts

En collaboration avec les communautés locales, des processus innovants de planification de l'adaptation au changement climatique ont été lancés. L'application participative de la méthode a permis de clarifier, pour les parties prenantes locales, les menaces potentielles conventionnelles et liées au changement climatique, ainsi que les capacités d'adaptation des communautés locales et des écosystèmes aux tendances actuelles et à long terme du changement climatique. Elle a permis d'identifier les options d'adaptation les plus prometteuses en fonction des différents scénarios climatiques, en se concentrant principalement sur l'amélioration de la gestion des pâturages et des forêts ainsi que sur les mesures de conservation de l'eau. En outre, les ménages ont été initiés à d'autres sources de revenus, telles que le tourisme et la transformation des fruits. La communication et l'éducation à l'environnement ont permis d'améliorer le niveau de connaissance des autorités locales, des spécialistes des institutions du secteur public et de la population locale sur les questions liées au changement climatique et sur la nécessité de s'adapter grâce à des solutions fondées sur la nature. La capacité des institutions villageoises a été renforcée pour planifier de manière flexible la gestion des ressources naturelles et prendre des décisions sur la conservation et la restauration de la biodiversité. Les autorités locales et les institutions villageoises sont désormais familiarisées avec les caractéristiques de la prise de décision dans un contexte de changement climatique (planification de scénarios). Ces mesures conjointes permettront aux habitants des régions de haute montagne de mieux s'adapter au changement climatique.

Bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires sont les communautés des bassins versants pilotes. La méthode EbA sera également intégrée dans les documents de planification stratégique aux niveaux national et régional et dans la planification des principaux partenaires internationaux.

Objectifs de développement durable

Histoire

Navruzmamad Bodurov a 46 ans et a vécu presque toute sa vie dans le village de Siponj, dans la vallée de Bartang, au Tadjikistan. "Je travaille comme enseignant depuis 20 ans dans notre école rurale. J'ai également commencé à pratiquer l'apiculture, ce qui apporte un certain revenu à notre famille. Je travaille également comme responsable bénévole dans notre organisation rurale. Je fais ce travail pour contribuer au développement de notre communauté. J'aimerais donner aux gens l'espoir d'un avenir meilleur et leur montrer un exemple de réussite. Notre village est riche en eau, en terres et en pâturages. Ces ressources sont très importantes pour nous. Les principales sources de revenus de la population locale, outre les envois de fonds de nos travailleurs migrants, sont l'agriculture et l'élevage. Pour améliorer la vie de nos concitoyens, il est nécessaire de développer un système d'agriculture et d'élevage plus efficace, en faisant appel à des spécialistes dans ces domaines. Je souhaite vraiment que nos enfants aient une vie meilleure que la nôtre".

Connexion avec les contributeurs

Autres contributeurs

Autres organisations