持続可能な下水管理

横浜市の下水道は、人口350万人を超える広大な市域をほぼ完全にカバーしている。下水道管の総延長は約11,000kmで、これは横浜市からアメリカのニューヨーク市までの距離に匹敵する。1962年から1984年にかけて建設された市内の11の下水処理場では、毎日約150万m3の廃水を処理している。同下水処理システムは、高齢化社会と国土強靭化を背景に、資源効率、温室効果ガス(GHG)排出削減、洪水リスク軽減といった持続可能性の課題に取り組んできた。また、衛生状態や河川の水質改善を追求するため、先進的な処理技術も採用している。

コンテクスト

対処すべき課題

下水システムは、そのサービスにおいて、持続可能性に関するいくつかの課題に直面している。まず、下水インフラシステムの大半が20年以上前に建設されたものであるため、今後30年以内にその大部分を更新する必要がある。老朽化した下水管やインフラは、下水サービスの質に直接影響するだけでなく、管の破損による道路の陥没など、市内の日常生活や社会経済活動を危険にさらすものであり、これを防ぐ必要がある。第二に、市は環境的に持続可能な下水システムを追求している。例えば、下水道システムは市域を完全にカバーしているにもかかわらず、閉鎖性水域の富栄養化は依然として残っている。さらに、処理場で毎日発生する大量の汚泥は、産業廃棄物全体の約20%に達する。

所在地

プロセス

プロセスの概要

持続可能な財政は、高齢化社会の中で下水道が直面する最大の課題のひとつである。総コストを削減するためには、一連の施設を計画的に管理する必要がある。水や汚泥をリサイクルすることは、環境保全に貢献するだけでなく、下水道の維持管理や更新にかかる費用を回収することにもつながる。また、先進技術の導入により、処理水の水質向上や資源回収、発電効果も期待できる。

ビルディング・ブロック

持続可能な下水管理のための資金計画

下水道の老朽化に対応するため、予算計画を十分に考慮しながら計画的に更新計画を策定し、実施している。戦前に下水道が整備された地域を第1期更新地域とし、次いで1945年から1970年までに下水道が整備された地域を第2期更新地域とした。 下水道インフラの更新予算を確保し、健全なサービスを提供し続けるためには、財政状況の改善が必要であった。例えば、下水道事業の財政基盤を改善するため、公社債依存率を引き下げる目標が設定された。また、汚泥のリサイクル費用を削減するためにPFIが導入された。施設やパイプの寿命を延ばすため、システムの日常管理が強化され、下水システムに関するデータや情報のデータベースが構築されている。

実現可能な要因

- 老朽化したインフラ設備の更新計画

- 資源回収のための資金メカニズム

- 下水道に関するデータや情報のデータベース化

教訓

持続可能な財政は、高齢化社会の中で下水道が直面する最大の課題の一つである。定期的に施設を監視し、維持管理することで、下水道施設の寿命は延びる。これは最終的に、長期的なシステムの総ライフサイクルコストを削減する。さらに、資源回収や官民協力による財政スキームは、投資と管理コストの回収に役立つ。

再生水の利用

処理された廃水は、市内でさまざまな用途に利用されている。3つの廃水処理施設では処理水をオゾン処理し、すべての施設では廃水を砂でろ過する設備がある。オゾン処理された水は、トイレ、小さな人工河川、空調システム(AC)に利用されている。砂ろ過された水は、廃水処理プラントやトイレの洗浄用に再生利用される。処理された廃水は、排水管や建設プラントの清掃用に販売され、収益を生む。再生水の水質は、国が用途別に定めた基準に適合している。

実現可能な要因

- 廃水を浄化し、さまざまな目的に利用する技術

- 再生水の成熟市場

教訓

水がますます貴重な資源となるにつれ、再生水の価値も高まっている。適切な手段で処理された再生排水は、さまざまな場面で有用な資源となる。さらに、再生水を民間事業者に販売することで得られる収益は、持続可能な経営のための処理施設や下水施設の強化や改修のための再投資に充てることができる。

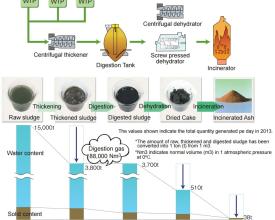

汚泥処理から発生する資源の利用

横浜市では、排水処理で発生する汚泥も再利用している。11カ所の下水処理場で発生した汚泥は、2カ所の汚泥処理場に運ばれ、濃縮、消化、脱水の工程を経て、無臭で衛生的な製品に生まれ変わる。消化過程で発生するガスはエネルギー源として回収され、発電や処理場での焼却燃料として利用される。また、焼却後の灰は改良土やセメントの原料として利用されている。

実現可能な要因

- 処理汚泥の利用技術

教訓

廃水処理場から発生する汚泥は少なくなく、日本の産業廃棄物全体の約20%に達する。この副産物の従来の埋立処分は、処分場のスペース不足や環境汚染の原因となっている。自治体や下水処理機関は、汚泥を慎重に処理し、農地の肥料や建設資材、エネルギー源として再利用することで、最終処分量を大幅に減らすことができる。

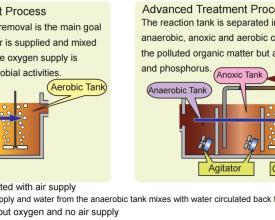

水質改善のための高度処理プロセス

下水道は公共の水質改善に貢献してきた。下水道普及率は1989年の85%から2013年には99.8%に上昇した。未処理の廃水が河川に流れ込むことはなく、河川の水質は大幅に改善された。市内の主要河川のBOD値は、2013年には1984年比で40~87%減少した。一方、湖沼や沿岸水域などの閉鎖性水域の富栄養化は依然として残っており、この問題に対処するため、横浜市は富栄養化の原因となる硝酸塩やリンを除去する高度処理技術を導入した。その結果、窒素とリンの除去率が向上した。

実現可能な要因

- 廃水から窒素とリンを除去する高度処理技術

教訓

廃水処理施設では、廃水から有害物質を完全に除去することはできない。処理水に含まれる硝酸塩やリンの残留物は、特に閉鎖性水域に放流された場合、富栄養化の原因となる。豊かな水環境を維持するためには、水域に放流する前に、すべての排水を集団的または個別的な手段で処理する必要がある。さらに、水質を改善するためには、効果的な技術の適用と継続的なモニタリングが不可欠である。

影響

経済効果:市は企業債への依存度を下げようとしており、今中期計画で新たに設定した目標では、処理コストの削減やリサイクル資材の販売による増収を図る資源回収対策、コスト削減のための下水道管理への民間参入、横浜市の下水道システムの経験や技術の輸出(例:国際協力機構のプロジェクトによるインドネシア・バタム市への下水道処理技術の輸出)など、下水道管理における市の財政状況のさらなる改善を目指している。例えば、国際協力機構のプロジェクトでインドネシアのバタム市に排水処理技術を輸出)。

社会的インパクト:横浜市の下水道システムは、市内の衛生環境の改善に貢献している。また、オゾン処理された再生水が利用されている小川は、市民に優れた水辺とレジャー空間を提供している。下水道の持続可能性を追求する取り組みは、洪水時の浸水軽減にも貢献している。

環境影響:下水道システムにより、横浜の河川や沿岸水域の水質は改善された。水質の改善は、主要河川における魚類の多様性の増加にもつながった。調査によると、メダカ、サケ、淡水魚などが戻ってきた。横浜市が運営する事業やサービスから排出される温室効果ガスの約20%は、下水管理によるものである。

受益者

- 横浜市在住者

- 横浜市内の民間企業