種を蒔く:ラファン知事のシダ植物保護に貢献した蘭の保護活動

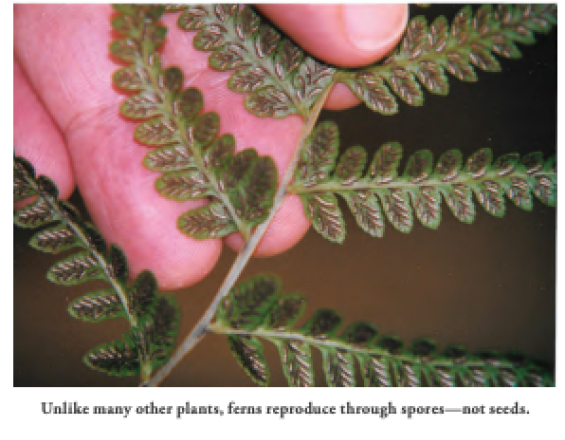

ラファン州知事のシダ(Diplazium laffanianum)はバミューダ原産で、生息地の破壊と外来種のため、1905年以来野生では見られなかった。

残された植物から子孫を残そうと努力したがうまくいかなかったため、2枚の小さな繁殖可能な葉がバミューダ植物園からオマハ動物園の植物ラボに運ばれ、繁殖に成功した。 マージ・フロムの指揮する植物ラボは、胞子を発芽させることに成功した。この種はオマハ動物園のラボで繁殖しただけでなく、フロムのチームは何千もの植物をバミューダに持ち帰った。

ラボの成功はチームの努力の賜物だが、保全に特化した植物ラボの構想は、その数年前、絶滅の危機に瀕したランのためのCPSGワークショップで閃いたものだった。このワークショップのおかげで、オマハ動物園は植物と生息地の保全に大きく乗り出し、特にラファン総督のシダの繁殖に成功したプロトコルにインスピレーションを与えた。

影響

2019年現在、ラファン総督のシダの16の再導入された亜集団は、その年の壊滅的な干ばつとハリケーンの両方にもかかわらず、2つの保護区域で繁栄しており、何百もの若い植物が2020年の再導入に向けて準備中である。

そもそもCPSGワークショップが開催されたきっかけとなった、ニシキフウチョウランの運命はどうなっているのだろうか?研究室から野生へのランの導入は行われなくなったが、ランは野生に現れ続けている。

研究室では、長期的な保全活動のためにランの種子を保存する努力が続けられている。結果は有望で、種子は冷凍保存された後、予想以上によく成長する。

フロムによれば、この2つの種の保全の進展は、ある共通の要因に遡ることができるという:「ワークショップからの提言の結果、ランのために開発されたプロトコルの多くは、最終的にラファン総督のシダの保全にも使われました。これらのことはすべて、CPSGワークショップのおかげなのです。"