Créer des terres d'opportunités : Agriculture durable et restauration des terres au Burkina Faso

Ce projet a permis aux communautés des régions Centre-Est et Centre-Sud du Burkina Faso de passer à une agriculture durable et à la restauration des paysages. Avec le soutien de la Fondation IKEA, du mécanisme mondial de la CCD et du ministère italien de l'environnement et de la sécurité énergétique, le projet a touché 300 000 personnes (50 % de femmes, 50 % de jeunes). Il a permis d'augmenter la production agro-sylvo-pastorale, de restaurer plus de 54 000 hectares et de renforcer les associations locales et la gouvernance. Grâce à une participation inclusive, les communautés ont adopté des textes juridiques protégeant 37 500 ha de corridors écologiques. L'intervention a permis d'améliorer la sécurité alimentaire, les revenus, la biodiversité et la capacité de prise de décision au niveau local, tout en s'alignant sur les normes des Solutions fondées sur la nature. Son approche de coproduction réussie et le lien entre la restauration et les entreprises offrent un fort potentiel de reproduction dans tout le Sahel.

Contexte

Défis à relever

Dans les régions Centre-Est et Centre-Sud du Burkina Faso, les communautés rurales sont confrontées à des défis environnementaux, sociaux et économiques interdépendants. Des années d'utilisation non durable des terres, de variabilité climatique et de déforestation ont entraîné une grave dégradation des sols, une désertification et une perte de biodiversité. Les précipitations irrégulières et les sécheresses prolongées ont réduit la productivité agricole, menaçant la sécurité alimentaire. Sur le plan social, les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, n'ont pas eu accès à la formation, aux ressources et aux processus de prise de décision en matière d'utilisation des terres, ce qui a limité leur résilience. Sur le plan économique, de nombreuses personnes dépendent d'activités à faible valeur ajoutée, sensibles au climat, sans possibilité de revenus alternatifs ou d'accès aux marchés. La faiblesse des structures de gouvernance locale a également entravé la gestion durable des terres. Le projet a permis de relever ces défis complexes et multiples grâce à une approche fondée sur la nature, inclusive et à l'échelle du paysage, qui a intégré la restauration écologique au développement des moyens de subsistance et à l'autonomisation des communautés.

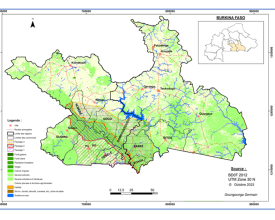

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

La coproduction de pratiques de restauration et la gouvernance inclusive ont constitué le cœur du projet. Les actions de restauration ont été conçues pour bénéficier à la fois à la biodiversité et aux moyens de subsistance, tandis que les réformes de la gouvernance ont fourni la structure juridique permettant de maintenir et d'accroître ces bénéfices. Les éléments constitutifs se complètent : les actions écologiques créent de la valeur, tandis que la gouvernance participative permet aux communautés de protéger et de gérer les paysages restaurés et d'en tirer profit. La création de corridors juridiques a formalisé cette synergie, assurant ainsi la continuité. Le renforcement des capacités, l'organisation des communautés et l'autonomisation juridique ont interagi de manière dynamique, ce qui a permis de renforcer les institutions, d'accroître l'inclusion et d'améliorer la santé des terres. Ces processus interdépendants ont contribué à faire passer les communautés de la dégradation et de la marginalisation à l'autonomisation et à la résilience.

Blocs de construction

Coproduction de solutions de restauration des terres et de solutions génératrices de revenus

Le projet a intégré la restauration écologique au développement économique local par le biais d'un modèle de coproduction ancré dans les besoins et les connaissances de la communauté. Les interventions comprenaient la régénération naturelle assistée, l'utilisation de fosses à fumier, la création de pépinières, l'apiculture, l'agroforesterie et la conservation des zones boisées. Ces techniques de restauration ont été associées à des activités génératrices de revenus, telles que la production et la commercialisation de miel, de beurre de karité, de soumbala et de produits à base de soja. Les communautés ont bénéficié de formations, d'équipements et d'un soutien pour la création ou le renforcement de coopératives. L'intégration de pratiques durables dans les chaînes de valeur a renforcé l'appropriation et accéléré l'adoption. La planification menée par la communauté a permis de s'assurer que les résultats écologiques servaient également les moyens de subsistance. Un aspect unique a été la reconnaissance légale et la gestion des corridors écologiques qui ont amélioré la biodiversité tout en garantissant les droits locaux sur les terres restaurées. Ce modèle a renforcé la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et l'inclusion économique tout en réhabilitant les paysages dégradés.

Facteurs favorables

- Des coopératives et des groupes communautaires établis ont facilité une action coordonnée.

- Lesconnaissances écologiques locales ont permis une mise en œuvre efficace.

- Lafourniture d'outils, de formations et d'équipements de transformation a permis aux communautés de mettre en œuvre des pratiques améliorées.

- Lescadres juridiques soutenant la planification participative de la restauration ont légitimé les actions locales.

- Des partenariats multi-acteurs ont assuré un soutien à long terme, un alignement des politiques et un soutien technique.

Leçon apprise

Les efforts de restauration ont gagné en efficacité lorsqu'ils ont été alignés sur les moyens de subsistance. L'adhésion de la communauté a été la plus forte lorsque les avantages immédiats - tels que l'amélioration des rendements ou des revenus - étaient visibles. Des pratiques familières telles que les fosses à purin et la régénération des arbres ont acquis une nouvelle pertinence grâce à l'amélioration des connexions avec le marché et à la formation. Le renforcement des capacités doit être continu et adapté aux conditions locales. Alors que les connaissances techniques et écologiques étaient solides, l'accès à l'eau pendant les saisons sèches est apparu comme une limitation majeure, nécessitant l'intégration future de solutions pour l'eau. Les problèmes de sécurité dans certaines régions ont mis en évidence la nécessité d'une mise en œuvre décentralisée et flexible et d'un leadership local fort

Gouvernance paysagère inclusive et autonomisation juridique

La gouvernance participative des terres était essentielle à la réussite à long terme du projet. Les communautés ont participé à l'élaboration et à l'adoption de textes juridiques pour deux corridors écologiques (Nazinga et Nazinon), couvrant un total de 37 500 ha. Ces corridors reconnectent des zones de biodiversité essentielles tout en étant gérés par les populations locales. Les autorités traditionnelles et locales, les femmes et les jeunes ont participé à des formations sur l'aménagement du territoire et la gouvernance des paysages. Les communautés ont également contribué à l'élaboration de plans de restauration et de gestion pour 16 547 hectares. En renforçant les connaissances juridiques locales et en fournissant des conseils techniques, le projet a permis de garantir la protection juridique de la biodiversité, des droits d'utilisation des terres et des moyens de subsistance durables. L'institutionnalisation des paysages cogérés a permis aux communautés de passer du statut de bénéficiaires passifs à celui de détenteurs de droits et de gestionnaires.

Facteurs favorables

- Lesplateformes de parties prenantes ont permis un dialogue et une planification inclusifs.

- Lesoutien juridique et la reconnaissance du gouvernement ont légitimé les décisions locales.

- Laformation sur les droits fonciers et la gouvernance locale a permis aux communautés de se prendre en charge.

- L'implication des chefs traditionnels a permis de faire le lien entre les systèmes coutumiers et formels.

- L'engagement des autorités publiques a permis d'assurer le suivi et la généralisation des innovations en matière de gouvernance menées par les communautés.

Leçon apprise

La mise en place de corridors écologiques par le biais d'une gouvernance participative a favorisé l'appropriation par la communauté et l'autonomisation juridique. La flexibilité dans la prise en compte des normes traditionnelles au sein des structures formelles a amélioré la légitimité. L'instauration d'un climat de confiance et d'un dialogue soutenu s'est avérée essentielle, en particulier lorsque la question de la propriété foncière était délicate. Parmi les défis à relever, citons les retards dans les procédures juridiques et la nécessité d'un soutien technique et juridique continu pour soutenir les plans de gestion. Des rôles clairs, des structures inclusives et des champions locaux ont été essentiels pour maintenir l'élan. Les efforts futurs devraient intégrer des stratégies de financement pour soutenir la gestion à long terme des corridors et le plaidoyer politique au niveau national.

Impacts

Le projet a eu d'importantes répercussions environnementales, sociales et économiques. Sur le plan environnemental, plus de 54 000 hectares ont bénéficié d'une restauration de la biodiversité, dont 16 547 hectares faisant l'objet de plans de gestion active des terres utilisant des espèces herbacées et ligneuses indigènes. Deux grands corridors écologiques totalisant 37 500 hectares ont été légalement établis, renforçant ainsi la connectivité des habitats. Sur le plan social, 300 000 personnes (50 % de femmes, 50 % de jeunes) ont acquis de nouvelles connaissances, des compétences techniques et un accès à la prise de décision. Plus de 3 500 producteurs ont amélioré leurs moyens de subsistance, produisant 2 733,9 tonnes de cultures, de produits forestiers non ligneux et de miel au cours du premier cycle. Sur le plan économique, des chaînes de valeur durables ont été renforcées autour de produits locaux tels que le soumbala, le beurre de karité et le soja, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et les revenus des ménages. La disponibilité des plantes médicinales a été améliorée sur 19 ha, contribuant aux systèmes de santé locaux. Les coopératives ont gagné en fonctionnalité, en visibilité et en égalité des sexes, tandis que les capacités de gouvernance communautaire se sont étendues à l'ensemble des paysages restaurés.

Bénéficiaires

Les 300 000 bénéficiaires directs comprenaient des agriculteurs, des coopératives de femmes, des jeunes, des guérisseurs traditionnels et des dirigeants communautaires. Le personnel des administrations locales et les agents de vulgarisation ont également bénéficié d'un renforcement des capacités et d'une participation aux processus de planification du paysage.