Land der unbegrenzten Möglichkeiten schaffen: Nachhaltige Landwirtschaft und Landrestaurierung in Burkina Faso

Mit diesem Projekt wurden Gemeinden in den Regionen Centre-East und Centre-South in Burkina Faso in die Lage versetzt, auf eine nachhaltige Landwirtschaft und die Wiederherstellung der Landschaft umzustellen. Mit Unterstützung der IKEA-Stiftung, des UNCCD Global Mechanism und des italienischen Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit erreichte das Projekt 300.000 Menschen (50 % Frauen, 50 % Jugendliche). Es steigerte die landwirtschaftliche und weidewirtschaftliche Produktion, stellte über 54.000 ha wieder her und stärkte lokale Vereinigungen und die Verwaltung. Durch eine umfassende Beteiligung verabschiedeten die Gemeinden Gesetzestexte zum Schutz von 37 500 ha ökologischer Korridore. Die Intervention verbesserte die Ernährungssicherheit, das Einkommen, die biologische Vielfalt und die lokale Entscheidungsfähigkeit, während sie gleichzeitig den Standards von Nature-based Solutions entsprach. Der erfolgreiche Koproduktionsansatz und die Verknüpfung von Wiederherstellung und Wirtschaft bieten ein hohes Potenzial für eine Wiederholung in der gesamten Sahelzone.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

In den Regionen Centre-East und Centre-South in Burkina Faso stehen die ländlichen Gemeinden vor miteinander verknüpften ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Jahrelange, nicht nachhaltige Landnutzung, Klimaschwankungen und Abholzung führten zu schwerwiegender Bodendegradation, Wüstenbildung und dem Verlust der biologischen Vielfalt. Unregelmäßige Regenfälle und lang anhaltende Dürren verringerten die landwirtschaftliche Produktivität und bedrohten die Ernährungssicherheit. Auf sozialer Ebene fehlte der lokalen Bevölkerung - insbesondere Frauen und Jugendlichen - der Zugang zu Schulungen, Ressourcen und Entscheidungsprozessen im Bereich der Landnutzung, was ihre Widerstandsfähigkeit einschränkte. In wirtschaftlicher Hinsicht waren viele von geringwertigen, klimasensiblen Aktivitäten abhängig, ohne alternative Einkommensmöglichkeiten oder Zugang zu Märkten. Schwache lokale Verwaltungsstrukturen behinderten eine nachhaltige Landbewirtschaftung zusätzlich. Das Projekt begegnete diesen komplexen, vielschichtigen Herausforderungen mit einem naturbasierten, integrativen und landschaftsbezogenen Ansatz, der die ökologische Wiederherstellung mit der Entwicklung der Lebensgrundlagen und der Stärkung der Gemeinschaft verbindet.

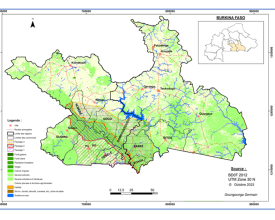

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die Koproduktion von Wiederherstellungspraktiken und eine integrative Governance bildeten den Kern des Projekts. Die Wiederherstellungsmaßnahmen sollten sowohl der biologischen Vielfalt als auch dem Lebensunterhalt zugutekommen, während die Governance-Reformen die rechtliche Struktur für die Aufrechterhaltung und Ausweitung dieser Vorteile bereitstellten. Die Bausteine ergänzten sich gegenseitig: Ökologische Maßnahmen schufen Werte, während eine partizipative Regierungsführung dafür sorgte, dass die Gemeinschaften die wiederhergestellten Landschaften schützen, verwalten und nutzen konnten. Durch die Schaffung rechtlicher Korridore wurde diese Synergie formalisiert und die Kontinuität sichergestellt. Der Aufbau von Kapazitäten, die Organisation von Gemeinschaften und die rechtliche Ermächtigung interagierten dynamisch miteinander und führten zu stärkeren Institutionen, größerer Integration und verbesserter Landgesundheit. Diese miteinander verknüpften Prozesse trugen dazu bei, dass sich die Gemeinschaften von Degradierung und Marginalisierung hin zu Selbstbestimmung und Widerstandsfähigkeit entwickelten.

Bauklötze

Koproduktion von Landrestaurierung und einkommensschaffenden Lösungen

Das Projekt integrierte die ökologische Wiederherstellung mit der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung durch ein Koproduktionsmodell, das auf den Bedürfnissen und dem Wissen der Gemeinschaft beruht. Zu den Maßnahmen gehörten die Unterstützung der natürlichen Regeneration, die Nutzung von Dunggruben, die Einrichtung von Baumschulen, die Bienenzucht, die Agroforstwirtschaft und die Erhaltung von Waldgebieten. Diese Wiederherstellungstechniken wurden mit einkommensschaffenden Aktivitäten verknüpft, z. B. mit der Produktion und Vermarktung von Honig, Sheabutter, Soumbala und Sojaprodukten. Die Gemeinden erhielten Schulungen, Ausrüstung und Unterstützung bei der Gründung oder Stärkung von Kooperativen. Die Integration nachhaltiger Praktiken in Wertschöpfungsketten erhöhte die Eigenverantwortung und beschleunigte die Übernahme. Die von den Gemeinden geleitete Planung stellte außerdem sicher, dass die ökologischen Ergebnisse auch der Existenzsicherung dienten. Ein einzigartiger Aspekt war die rechtliche Anerkennung und Verwaltung ökologischer Korridore, die die Artenvielfalt verbesserten und gleichzeitig die lokalen Rechte an wiederhergestelltem Land sicherten. Dieses Modell stärkte die Ernährungssicherheit, den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Eingliederung, während gleichzeitig degradierte Landschaften wiederhergestellt wurden.

Ermöglichende Faktoren

- Gegründete Genossenschaften und Gemeinschaftsgruppen erleichterten koordinierte Maßnahmen.

- Lokales ökologisches Wissen ermöglichte eine effektive Umsetzung.

- Die Bereitstellung von Werkzeugen, Schulungen und Verarbeitungsgeräten ermöglichte es den Gemeinden, verbesserte Praktiken anzuwenden.

- Rechtliche Rahmenbedingungen, die eine partizipative Wiederherstellungsplanung unterstützen, legitimierten lokale Maßnahmen.

- Partnerschaften zwischen mehreren Akteuren sorgten für langfristige Unterstützung, politische Abstimmung und technische Unterstützung.

Gelernte Lektion

Wiederherstellungsbemühungen gewannen an Zugkraft, wenn sie mit den Lebensgrundlagen in Einklang gebracht wurden. Die Akzeptanz der Gemeinschaft war dort am größten, wo unmittelbare Vorteile - wie verbesserte Erträge oder Einkommen - sichtbar waren. Vertraute Praktiken wie Dunggruben und Baumverjüngung gewannen durch verbesserte Marktverbindungen und Schulungen neue Bedeutung. Der Aufbau von Kapazitäten muss kontinuierlich erfolgen und lokal angepasst werden. Während das technische und ökologische Wissen sehr ausgeprägt war, erwies sich der Zugang zu Wasser während der Trockenzeiten als eine wesentliche Einschränkung, die eine zukünftige Integration von Wasserlösungen erfordert. Sicherheitsprobleme in einigen Gebieten verdeutlichten die Notwendigkeit einer dezentralen, flexiblen Umsetzung und einer starken lokalen Führung.

Integrative Landschaftsgestaltung und rechtliche Befähigung

Die partizipative Landbewirtschaftung war für den langfristigen Erfolg des Projekts von zentraler Bedeutung. Die Gemeinschaften waren an der Ausarbeitung und Verabschiedung von Rechtstexten für zwei ökologische Korridore (Nazinga und Nazinon) beteiligt, die insgesamt 37 500 ha umfassen. Diese Korridore verbinden kritische Biodiversitätsgebiete wieder miteinander und werden von der lokalen Bevölkerung verwaltet. Traditionelle und lokale Behörden, Frauen und Jugendliche nahmen an Schulungen zur Landnutzungsplanung und Landschaftspflege teil. Die Gemeinden trugen auch zu Wiederherstellungs- und Bewirtschaftungsplänen für 16.547 ha bei. Durch die Stärkung der lokalen Rechtskenntnisse und die Bereitstellung technischer Beratung stellte das Projekt sicher, dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt, Landnutzungsrechte und nachhaltige Lebensgrundlagen rechtlich geschützt wurden. Die Institutionalisierung von gemeinsam verwalteten Landschaften ermöglichte den Gemeinschaften den Übergang von passiven Nutznießern zu Rechteinhabern und Verwaltern.

Ermöglichende Faktoren

- Plattformen für Interessengruppen ermöglichten einen integrativen Dialog und Planung.

- Rechtliche Unterstützung und staatliche Anerkennung legitimierten lokale Entscheidungen.

- Schulungen zu Landrechten und lokaler Verwaltung stärkten die Gemeinschaften.

- Die Einbindung traditioneller Führungspersönlichkeiten überbrückte gewohnheitsrechtliche und formelle Systeme.

- Das Engagement der Behörden sorgte für die Umsetzung und Ausweitung von gemeinschaftsgeführten Governance-Innovationen.

Gelernte Lektion

Die Einrichtung ökologischer Korridore durch partizipatorische Governance förderte die Eigenverantwortung der Gemeinschaft und die rechtliche Ermächtigung. Die Flexibilität bei der Berücksichtigung traditioneller Normen innerhalb formaler Strukturen verbesserte die Legitimität. Der Aufbau von Vertrauen und ein nachhaltiger Dialog waren von entscheidender Bedeutung - vor allem dort, wo die Grundbesitzverhältnisse heikel waren. Zu den Herausforderungen gehörten Verzögerungen bei rechtlichen Verfahren und die Notwendigkeit kontinuierlicher technischer und rechtlicher Unterstützung zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftungspläne. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, waren klare Rollen, integrative Strukturen und lokale Vorreiter unerlässlich. Künftige Bemühungen sollten Finanzierungsstrategien zur Unterstützung eines langfristigen Korridormanagements und politische Lobbyarbeit auf nationaler Ebene umfassen.

Auswirkungen

Das Projekt hatte erhebliche ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Aus ökologischer Sicht wurde auf über 54 000 Hektar die biologische Vielfalt wiederhergestellt, darunter auf 16 547 Hektar im Rahmen aktiver Landbewirtschaftungspläne mit einheimischen krautigen und holzigen Arten. Zwei große ökologische Korridore mit einer Gesamtfläche von 37.500 ha wurden rechtlich verankert, wodurch die Vernetzung von Lebensräumen verbessert wurde. Auf sozialer Ebene erwarben 300.000 Personen (50 % Frauen, 50 % Jugendliche) neue Kenntnisse, technische Fähigkeiten und Zugang zu Entscheidungsprozessen. Mehr als 3.500 Erzeuger verbesserten ihre Lebensgrundlage und produzierten im ersten Zyklus 2.733,9 Tonnen Nutzpflanzen, Nichtholz-Waldprodukte und Honig. Auf wirtschaftlicher Ebene wurden nachhaltige Wertschöpfungsketten für lokale Produkte wie Soumbala, Sheabutter und Soja gestärkt, was die Ernährungssicherheit und das Haushaltseinkommen verbesserte. Die Verfügbarkeit von Heilpflanzen wurde auf 19 Hektar verbessert, was zu den lokalen Gesundheitssystemen beiträgt. Kooperativen gewannen an Funktionalität, Sichtbarkeit und geschlechtsspezifischer Einbeziehung, während die Kapazitäten der Gemeindeverwaltung in den wiederhergestellten Landschaften erweitert wurden.

Begünstigte

Zu den 300 000 direkt Begünstigten gehörten Landwirte, Frauenkooperativen, Jugendliche, traditionelle Heiler und Gemeindeleiter. Lokale Regierungsmitarbeiter und Berater profitierten ebenfalls durch den Aufbau von Kapazitäten und die Teilnahme an Landschaftsplanungsprozessen.