昆明・モントリオール生物多様性グローバル枠組み(GBF)は、この解決策に向けた協調行動を推進するために設立された。しかし、その前身である愛知生物多様性ターゲットと同様、その進展はコミットメントだけでなく、実践的な実施にかかっている。

各国が互いに学び合うことで、何が効果的なのかについての見識が深まり、実効性と実施スピードが向上する。ピアラーニングや知識交換は、公約を行動に移すための強力な触媒となりつつある。

生態系や国境を越えて、問題はこうなる:同じような状況において、どのような解決策が効果的であったのか?同じような状況において、どのような解決策が有効であることが証明されているのか?

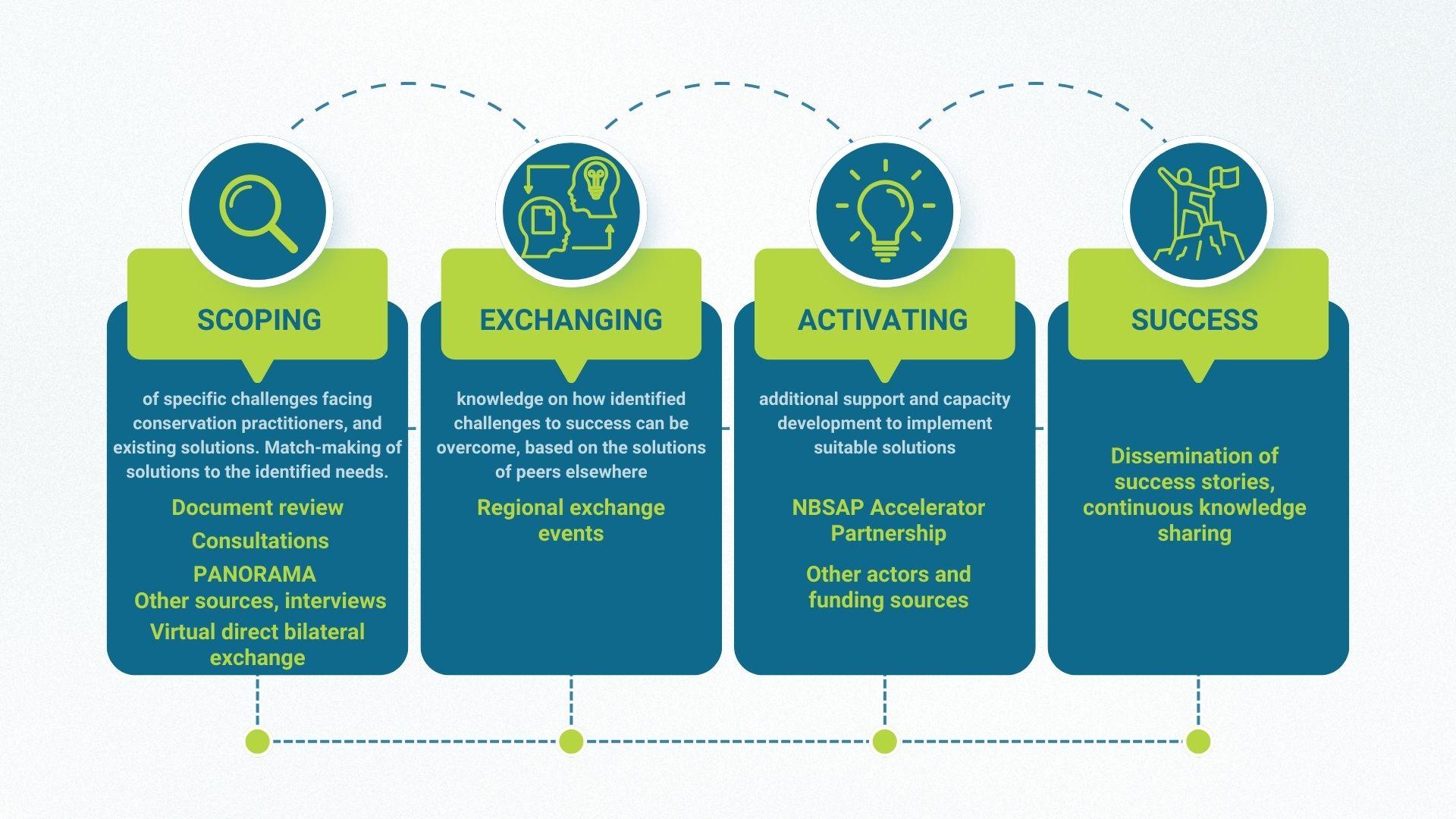

IUCNはまず、ある地域の数カ国の生物多様性国家戦略・行動計画(NBSAPs)から共通の優先事項を理解し、そこから共同の「学習トピック」を導き出し、これらの学習ニーズと、パノラマの適切な解決事例を含む既存の知識を照合するプロジェクトを実施している。次のステップでは、各地域の主要な関係者を集め、ピアツーピアの交流イベントを開催する。このプロジェクトは、生物多様性の国家的優先事項の実践に焦点を当て、NBSAP設計の一環として知識管理を進めるというPANORAMAとCBDの協力関係を補完するものである。

NBSAPアクセラレーター・パートナーシップの傘下にあるGBF実施プロジェクトの一環として、IUCNが主催し、GIZが支援する地域知識交換フォーラム。このうち2回はすでに開催されており、1回はアフリカの数カ国が参加するナミビアで、もう1回はASEAN加盟国が参加するインドネシアで開催された。最後の3回目は9月にペルーで開催され、ラテンアメリカの数カ国が参加する。

地域の知識交換イベントには、政府代表、専門家、市民社会、地域コミュニティが集まり、学んだ教訓を共有し、協力の機会を特定し、共通の障害に対処し、NBSAP実施を進めるための情報に基づいた行動を形成する。

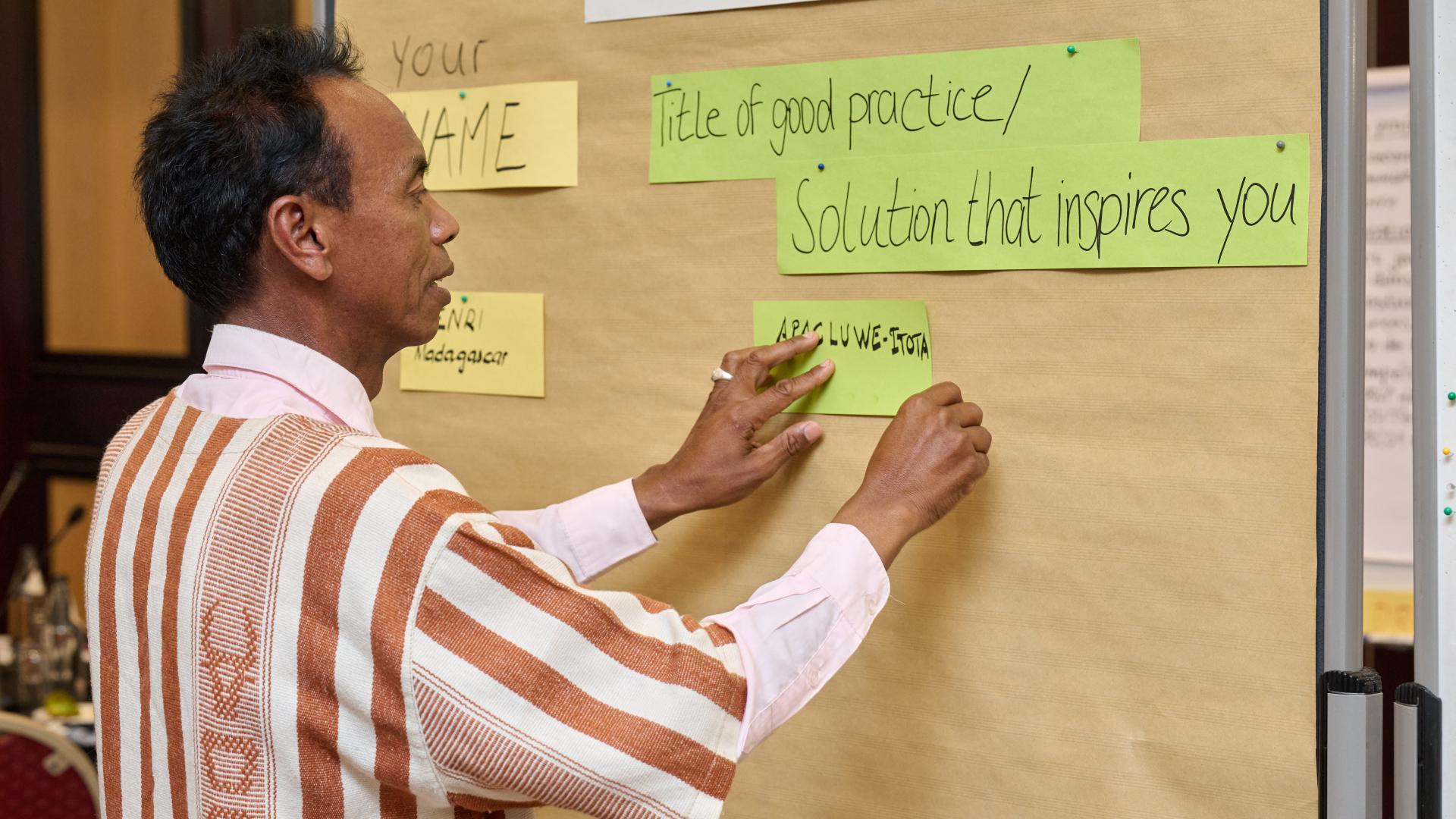

パノラマの方法論は、既存の解決策からの学習、再現可能な成功要因の考察、新たなケーススタディとしての参加者自身の解決策の文書化、そして「再現の誓約」(参加者が最も感銘を受けた解決策からの経験の一部を再現する誓約)を支援するガイドの糸として、イベントの設計を貫いている。

行動を促す知識の共有

同等の経験から学ぶことで、参加者は新たな戦略を導き出し、国の行動を加速させるための洞察を得ることができる。

ナミビアとインドネシアで開催されたイベントは、参加者に生物多様性管理における共通の課題を探り、地域に関連する解決策を特定する場を提供した。両イベントとも、保全の成果を前進させるための協力と相互学習の力を強調した。

ナミビアのワークショップは、ナミビアの環境・林業・観光省(MEFT)との共催で5月に開催され、政府および市民社会から40人が参加した。

一方、7月にインドネシアで開催された東南アジア地域知識交換フォーラムには、インドネシア、ベトナム、ラオス、フィリピン、タイなど、東南アジア諸国連合(ASEAN)の国々が集まった。

両地域の専門家からは、脆弱な制度構造、不十分な資金メカニズム、不十分な生物多様性データといった共通の障害が指摘された。