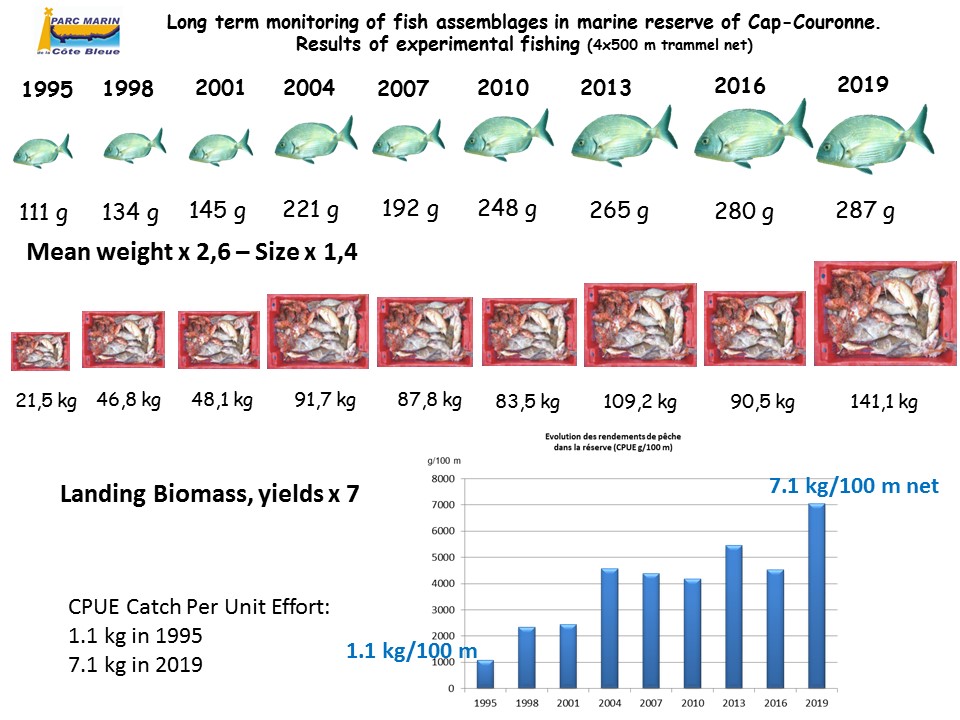

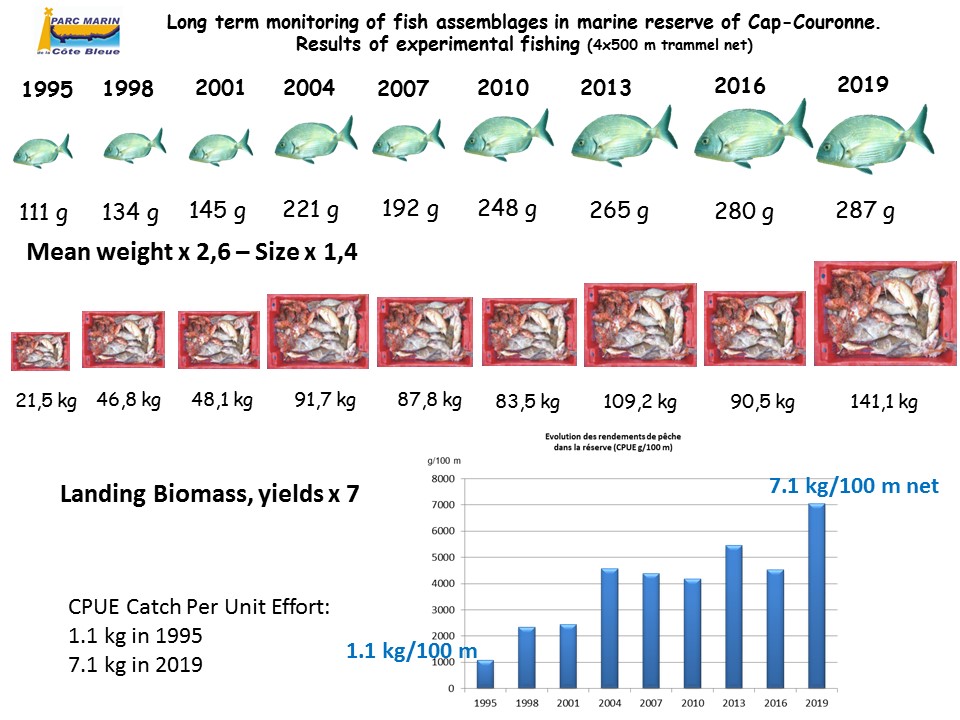

2つの禁漁保護区(あらゆる釣り、係留、スキューバダイビングが禁止されている)における保護と監視は効果的であり、年間2.400時間以上の取締りが行われ、そのほとんどが海上で行われている。魚の生物量が大幅に増加し、より大型の魚が増え、ハタ、ブラウンメアガー、シーバスなどの希少種や敏感種が復活している:保護区内では3年ごとに実験的管理漁業が実施され、24年間で魚の平均重量が2.6倍に増加したことが示された(2019年の287gに対し、1995年は111g)。この間、漁獲量は7倍に増加し、CPUE努力単位あたりの漁獲量は1995年の1.1 kg / 100 mの網から、2019年には最大7.1 kg / 100 mに増加した(図2)。

この壮大な結果と明確な保護区効果は、魚類だけでなく、イセエビのような無脊椎動物にも関係している。海洋保護区の境界では、漁獲量は網の100mあたり2.5kgに達するが、その他の保護区では平均CPUEは100mあたり1kgである。

同じ漁船("Mamyblue")が3年ごとに実施される実験的漁業に当初から参加しており、漁師は網を持ち帰ったときに保護区の効果を魚箱で直接確認することができ、漁獲量は7倍になっている(1995年の21kgに対して2019年は141kg)。

長期にわたるモニタリングの結果、魚類がより豊富になり、より大きくなり、希少種が戻ってくるなど、保護区の効果が明らかになった。監視と実施は、禁漁区を適切に管理するための要である。自然は生物多様性を再生させ、自らの力で回復させることができる。私たちは自然を助け、保護する必要がある。1%の4分の1にも満たない!海洋保護区は、技術的な解決策だけでなく、人間的な関係、その地域の歴史や文化も考慮に入れ、共通のビジョンを持つ必要がある。

ノーテイク保護区はうまく機能しており、完全な保護下にある小さな面積でも、生物多様性と資源を回復することができる。保護区の効果をよりよく知るためには、BACIプロトコール(保護前/保護後/管理/影響)を用いて、長期間にわたる科学的モニタリングを実施する必要がある。