ドローンを用いた非侵襲的なワニ個体群のモニタリングと評価 - 保全関係者にとって一般化可能で利用しやすいツール

この標準化されたソリューションは、ドローン技術と革新的なアロメトリック・アプローチを組み合わせ、個体数の減少につながる重大な脅威に直面しているワニの個体群を監視・評価するもので、27種のワニの50%が絶滅の危機に瀕しており、25%が危機的状況にある。高解像度カメラを搭載したドローンは、部分的に水没しているワニでさえも撮影し、頭体比に基づく正確で非侵襲的な体長推定を可能にしている。この方法は、ロジスティクスの制約、コスト、高度な訓練を受けた人員の必要性、観察者の偏り、検出可能性、野生生物の妨害、従来の調査の安全上のリスクなどの課題を克服している。遠隔地を効率的にカバーすることで、生物多様性の監視を強化し、保全戦略に情報を提供し、さまざまな追加情報を収集することができる。このソリューションは非常に安価で、最小限のトレーニングしか必要とせず、先住民や地域コミュニティ、保全実務者など、幅広いユーザーが利用できる。

コンテクスト

対処すべき課題

環境:伝統的なワニ調査は侵襲的であり、ロジスティックな制約があり、観察者のバイアスの影響を受けやすい。ワニは生息地の損失、汚染、外来種、気候変動、違法行為、人間とワニの衝突など大きな脅威に直面しており、種によっては個体数が最大80%も減少している。27種のワニのうち、13種(50%)が絶滅の危機に瀕しており、7種(25%)が絶滅の危機に瀕している。

社会:水生生息地付近での人間の拡大は、人間とワニの衝突を悪化させ、攻撃、経済的損失、否定的な認識を引き起こす。道具や訓練が不十分であるなど、コミュニティの保全への関与が限定的である。ドローンのような費用対効果の高いソリューションは、先住民や地域コミュニティに力を与え、積極的な関与とエンパワーメントを促進する。

経済性:従来のモニタリングは高価であり、資金不足の地域における長期的な保全に限界がある。ドローンはスケーラブルで手頃な代替手段を提供し、コストを削減し、データの信頼性を高める。

所在地

プロセス

プロセスの概要

ビルディング・ブロックは互いに補完しあい、補強しあうことで、保全の成果を確実なものにしている。標準化されたプロトコール(ビルディング・ブロック1)は一貫したデータ収集を提供し、サイズ推定モデル(ビルディング・ブロック2)は人口統計学的な洞察によって価値を高める。手法と開発したツールの使いやすさと費用対効果は、その展開と一般化を促進し(ビルディング・ブロック3)、現地のステークホルダーの関与を可能にする(ビルディング・ブロック4)ことで、現地のオーナーシップを確保し、アプローチの持続可能性を高める。最後に、搭載技術の進化とAIの統合(ビルディング・ブロック5)により、データ分析の効率性と拡張性が向上する。これらのコンポーネントを組み合わせることで、保全の課題に適応し、保全に関わるすべてのステークホルダーが利用できる強固なフレームワークが構築される。

ビルディング・ブロック

1) 標準化されたドローン調査プロトコル

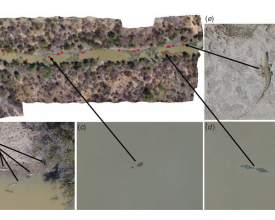

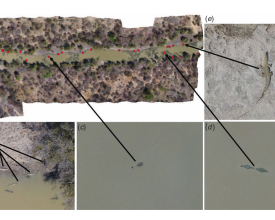

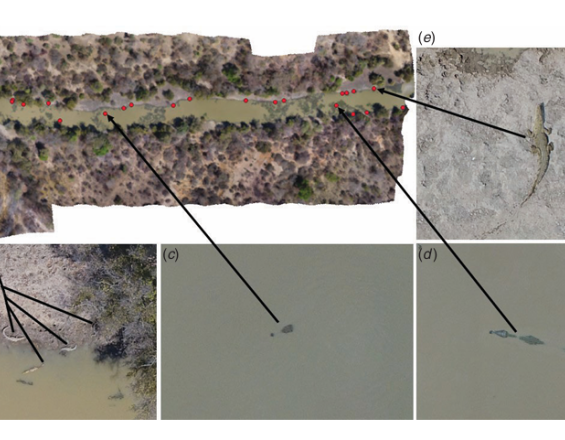

このビルディングブロックは、効果的なワニのモニタリングのための標準化された飛行パラメータを確立する。

教訓

ワニは接近することができ(高度0.10m)、民生用ドローンは高度40~60mの西アフリカの大型哺乳類と鳥類に飛行反応を引き起こさない。高解像度の写真が正確な計数を可能にしたため、高度やその他の飛行パラメータは検出率に影響しなかった。観察者の経験、フィールド条件(例:風、太陽の反射)、サイトの特性(例:植生、均質性)はすべて検出率に大きく影響した。ドローンによるクロコダイル類の調査は、高度40mから1日の前半3分の1で実施すべきである。ドローン調査は従来の方法に比べ、正確なサイズ推定、撹乱の少なさ、より広範囲かつ遠隔地をカバーできるなどの利点がある。ドローン調査の写真は、再現可能で定量化可能な生息地の評価、侵入やその他の違法行為の検出を可能にし、永久的な記録を残す。

全体として、ドローンはワニ類の個体群を調査するための貴重で費用対効果の高い代替手段であり、説得力のある二次的利益をもたらすが、すべての場合、すべての種に適しているとは限らない。

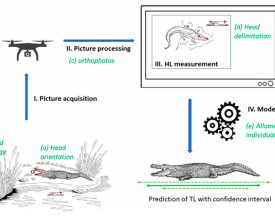

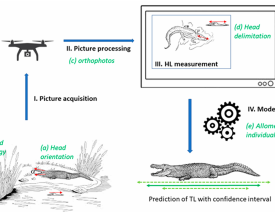

2) モデルによるドローン撮影画像からのワニ類の全長推定

人口統計学的構造を理解することは、野生生物の研究や保全に不可欠である。クロコダイル類の場合、全長や個体群を正確に推定するためには、通常、綿密な観察や捕獲が必要であり、多くの場合、部分的に水に浸かっている個体は不正確で危険である。ドローン技術は分類に偏りがなく、より安全な代替手段を提供する。本研究では、全長を推定するために、ドローン写真と頭部長の等尺関係を組み合わせて有効性を評価し、ドローンを用いたクロコダイル類の人口統計学的分類のための標準化された方法を提案する。

教訓

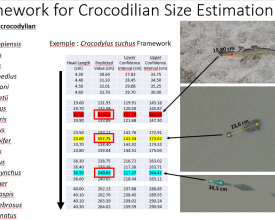

ワニ目17種の頭部と全長を相関させるアロメトリックの枠組みを開発し、不正確さの原因(アロメトリックの精度、頭部の傾き、観察者のバイアス、地形の変動など)を考慮した信頼区間を組み込んだ。この方法をドローン撮影による野生のワニ目に適用した。地形の影響は、写真測量ソフトによる地上標本距離(GSD)の誤差よりも影響は少なかった。アロメトリックフレームワークは、種間で11~18%の精度で体長を予測し、個体間の自然なアロメトリック変動がこの範囲の多くを説明した。主観的でリスクの高い従来の手法に比べ、我々のドローンベースのアプローチは客観的、効率的、迅速、安価、非侵襲的で安全である。

3) ワニのサイズ推定のためのアロメトリック・フレームワーク

アロメトリック・フレームワークは、高解像度のドローン画像で撮影した頭の長さの測定に基づいて、ワニの全長を推定するために設計された非侵襲的なツールである。確立された種固有の頭胴長比を活用することで、この方法では物理的な捕獲やハンドリングが不要となり、研究者と野生生物の双方にとってのリスクが軽減される。ワニ27種のうち17種で検証されたこのフレームワークは、個体数のモニタリングと保全管理に不可欠な信頼性の高い人口統計学的データを提供することを可能にする。

このフレームワークは読みやすい表(abaques)を使用しているため、専門家でなくても利用可能であり、オペレーターは高度な科学的専門知識を必要とすることなく、この手法を迅速に適用することができる。

4)ドローン技術による地元関係者の能力向上

このビルディングブロックは、先住民族や地域コミュニティ(IPLCs)を含む地元のステークホルダーにドローンを操作するキャパシティ・ビルディングを行い、彼らが保全において積極的な役割を果たせるようにする。

採用された手法の使いやすさ

- 必要な技術スキルは最小限:

ユーザーはドローンの操作と高解像度画像からの計測抽出について基本的なトレーニングを受けるだけでよい。プロセスは簡単だ:- 標準化された飛行プロトコルに従ってドローンを飛ばす。

- 俯瞰画像にワニをマークする。

- アクセス可能な画像解析ツール(ImageJ、QGISなど)を使って、目に見える頭部の長さを測定する。

- 対応するアロメトリック方程式を適用するか、あらかじめ用意された表(abaques)からルックアップして全長を推定する。

- 容易に適応可能:

このフレームワークは、読みやすい表(abaques)を使用しているため、専門家だけでなく非専門家にも利用しやすく、オペレータは高度な科学的専門知識を必要とせずに、この手法を迅速に適用することができます。 - 利用しやすい機器:

このアプローチは、民生用ドローンと広く入手可能なソフトウェアに依存しているため、手頃な価格を実現し、導入への障壁を低減している。

効果的な理由

このフレームワークのシンプルさ、拡張性、信頼性は、遠隔地の湿地帯から都市に隣接した生息地まで、多様な状況に理想的である。幅広いユーザーが科学的に確かなデータを作成できる。

5)車載技術の進化とAIの融合

搭載技術とAIの統合の進歩は、既存のドローンを使ったワニのモニタリング方法をさらに強化する大きな可能性を秘めている。飛行時間が延長されたハイブリッドモデルやカメラの解像度が向上したモデルなど、ドローンのハードウェアが改善されたことで、生息域のカバー範囲が広がり、複雑な環境でもより詳細な画像を撮影できるようになった。人工知能(AI)の統合は、アロメトリックモデルを用いたワニの検出とサイズ推定を自動化することで、画像解析を合理化する大きなチャンスとなる。このようなAIによる機能強化は、ほぼリアルタイムのデータ処理を可能にし、時間のかかる手動解析への依存を減らすことができる。

この改良は現在開発中である。私たちは2025年4月にカメルーンで、ンガウンデレ大学の学生や若手研究者、地元NGOとともに、サーマルカメラとサーチライトを搭載したドローンを使い、AIによる自動データ処理を含む実験的研究を行った。

教訓

データは現在分析中で、公表される予定である。

影響

クロコダイルのモニタリングにドローンを使用する研究は初めてで、2つの査読付き科学雑誌に掲載された。最適化された飛行により、ワニの検出、正確な同定、測定が可能となった。高解像度の画像とアロメトリック表を組み合わせることで、27種のワニのうち17種について、信頼できるサイズの推定値が作成された(精度は11~18%以内)。これらのデータは、ニジェールのW国立公園におけるクロコダイルススーザスの個体群の人口構造を評価する上で極めて重要であった。

このアプローチには、ドローンやワニについて特に高度な技術や経験を必要とせず、さまざまな環境関係者が簡単に実施できるという利点がある。さらに、従来の方法よりも安価に設置できる。 ドローンの使用に基づく方法は、ワニを捕獲することなくワニを検出し、その全長を確実に推定することができるため、研究者、管理者、そして先住民や地域社会のようなすべての利害関係者にとって実行可能なアプローチであると考えられる。このソリューションは、誰もが使えるように特別に開発された。

この調査には、20カ国以上から22人の研究者とワニ保護活動家が参加した。17種のワニから7,368の生体計測データを収集し、世界最大のデータベースを作成した。

この方法はますます利用されつつある

受益者

このソリューションは、学術・研究機関、保護区管理者、NGO、自然保護団体、地域コミュニティや先住民族など、幅広いステークホルダーが利用できるよう特別に設計・開発された。

さらに、ソリューションの拡張性について説明してください。他の地域やエコシステムに複製または拡大できますか?

拡張性と地理的可能性

ドローンを使ったワニのモニタリングのために開発された方法は、地理的にもさまざまな生態系においても、大きなスケーラビリティの可能性を示している。少なくとも1種のワニは90カ国以上、つまり世界の約半分の国に生息している。現在のところ、この方法は森林種には適していないが、少なくとも半数のワニ種には導入可能である。コンシューマーグレードのドローンを使用し、異なる環境状況に適応可能な標準化されたプロトコルを使用するため、この方法は非常に汎用性が高い。ドローン技術の利用しやすさと相まって、この解決策は世界的に複製・拡大可能なモデルとして位置づけられている。

ワニと人間の紛争緩和と生物多様性モニタリングへの応用

人間とワニの紛争(HCC)が多発している地域では、ワニの生息地をマッピングし、人間活動との相互作用のホットスポットを特定することで、紛争緩和の取り組みを支援することができる。ワニだけでなく、ドローンは同時に生息地情報を収集し、脅威を特定し、他の水生または半水生種を監視することができる。その非侵襲的な性質と困難な地形での運用能力は、さまざまな生態系における生物多様性調査に適している。

費用対効果とコミュニティの強化

このソリューションはシンプルで費用対効果が高いため、低資源環境でも実施可能です。アクセスしやすいため、多くの関係者に適しており、コミュニティを基盤とした保全プロジェクトでの利用が可能です。このアプローチにより、先住民族や地域コミュニティの能力開発とエンパワーメントが促進され、展開のスケーラビリティとインパクトが大幅に向上します。

オープンアクセスと技術支援

このソリューションと開発されたツールは、2つの査読付き科学論文を通じて、オープンアクセスで完全に利用可能です。さらに私は、自然保護関係者の要望があれば、HAC for N&P(High Ambition Coalition for Nature and People)のHAC 30x30 Technical Assistance Matchmaking Online Platformにおいて、このソリューションの展開に関する技術支援を提供している。この方法論はIUCN種の保存委員会(SSC)のワニ専門家グループ(CSG)のドローン作業部会でも議論されている。ワニ専門家グループの一部のメンバーはすでにこのソリューションを活用している。

進行中および今後の開発

この方法には、他の種や他の状況での追加研究が必要である。私はカメルーンで、この方法をさらに発展させ、改善するための作業を続けている。特に、熱センサー、ドローンを使って夜間の調査を行うためのフラッシュライト装置、ワニとカバの個体数をカウントするためのAIの統合を使用することで、非常に興味深い初期結果を得ている。将来的には、ハイブリッド・ドローンの統合や、強力で多様なAIツールの開発も視野に入れている。これらの進歩は、他の研究者やPl@ntNetチームと協力して、ソリューションの効率性と適用性を高めるために追求されている。

グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)

持続可能な開発目標

ストーリー

すべては数年前、パナマのスミソニアン熱帯研究所でインターンシップをしていたときに始まった。まだ生態学での利用が珍しかった当時、私は小型ドローンをテストする機会に恵まれた。この経験はすぐに応用のアイデアを呼び起こし、特に従来の調査方法では困難だったワニのモニタリングに応用することができた。当時はまだ、この分類群についてドローンをこの特定の目的に使用することを検討した研究はなかった。

リソースが限られていた私は、最初の試験的なフィージビリティ・スタディのための十分な資金が不足していたため、私のエネルギーと私財さえも投入して、小規模なプロジェクトを立ち上げることにした。幸いなことに、このパイロット・スタディは非常に有望な結果をもたらしたので、私は努力を続け、このプロジェクトを発展させることができた。

このプロジェクトにIUCNクロコダイル・スペシャリスト・グループのコミュニティの一部を参加させることができ、過去50年にわたるクロコダイル研究を通じて収集された生体測定データを活用して、この方法をほとんどのクロコダイル種に拡大できたことをうれしく思う。この作業により、私は90カ国以上の淡水生態系における頂点捕食者であるワニという極めて重要な分類群に焦点を当て、保全関係者のために効果的で包括的かつ手頃な価格のソリューションを設計することができた。クロコダイルは90カ国以上の淡水生態系に生息する捕食者の頂点に立つ種である。水生生息地の保全、水管理、そして人間とワニの紛争に関連する課題が増大していることを考えると、この解決策はこれらの現在および将来の保全課題をサポートするものです。

私は博士号を通して、ワニに適用される技術的適応とコミュニティベースの保全戦略を組み合わせることで、このアプローチをさらに進めることができた。それと並行して、私はNature Conserv'Action(ネイチャー・コンサーブ・アクション)という、先住民や地域コミュニティ、地元NGOが主導する保全活動を支援するための組織を共同設立し、主宰している。私たちは、科学的調査、保全管理、人間と野生動物の衝突緩和、意識啓発を統合する学際的アプローチを採用している。

今日、私は先住民や地域社会を保全プロジェクトに参加させることの重要性を強調する包括的な保全アプローチに貢献し、推進していることを誇りに思っている。社会的、経済的、環境的側面を考慮することで、このアプローチは保全プログラムの成功と持続可能性の可能性を高める。この仕事とアプローチは現在、私と私のチームがNature Conserv'Actionの中で長期的なビジョンを持って開発している現実のプロジェクトである。