Des familles d'agriculteurs en Argentine et en Colombie effectuent une analyse participative de leurs risques climatiques.

Cette Solution décrit une méthodologie d'identification des risques climatiques dans le domaine de l'agriculture familiale selon le concept du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

L'objectif est de systématiser une méthodologie de co-conception et de co-construction de mesures d'adaptation basée sur un diagnostic participatif, appliquant et traduisant le concept AR5 du GIEC, entre les équipes techniques et les familles de producteurs.

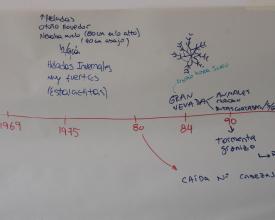

La méthode est basée sur la perception des producteurs, "mixée" avec des données météorologiques passées et des projections ; ajoutant des conseils techniques sur les mesures d'adaptation pour répondre au risque identifié, et réfléchissant conjointement sur les risques climatiques, les expositions à ces risques, les vulnérabilités et les impacts intermédiaires.

Cette solution a été développée dans le cadre du projet EUROCLIMA+ Resilient, financé par l'Union européenne, dans le secteur de la production alimentaire résiliente.

Contexte

Défis à relever

Le principal défi abordé par cette solution (Analyse participative des risques climatiques) est essentiellement l'incorporation d'un outil méthodologique qui sert à analyser les problèmes liés à la variabilité du climat et à identifier, sélectionner et planifier des mesures pour améliorer la résilience des systèmes de production dans l'agriculture familiale.

L'intégration de cet outil est très importante pour les équipes techniques qui ne disposent pas de méthodologies spécifiques pour aborder les questions liées au changement climatique.

Il s'agit également d'un défi important pour intégrer la logique de cause à effet des risques climatiques dans le monde des familles d'agriculteurs afin d'augmenter leur capacité d'adaptation grâce à des mesures d'adaptation qui rendent leurs systèmes de production plus résilients.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les trois parties de cette solution interagissent chronologiquement : la préparation des ateliers participatifs avec la planification du contenu, la conception de la méthodologie et l'organisation logistique constituent la base essentielle pour la mise en œuvre des ateliers dans les différentes zones et/ou régions.

Ensuite, la mise en œuvre des ateliers avec l'objectif d'obtenir des contributions pour définir et rédiger les différents facteurs dans chaque composante (danger, exposition, vulnérabilité) est la base principale pour le troisième bloc : la systématisation de toutes les informations obtenues avec l'objectif de faire une analyse de chaque région afin d'avoir un point de départ pour l'identification, la sélection et la planification des mesures d'adaptation.

Blocs de construction

Préparation des ateliers participatifs

L'objectif de ce module est l'organisation logistique et la conception méthodologique des ateliers participatifs avec les familles de producteurs.

Au cours de cette étape, le concept et la procédure étape par étape de chaque atelier sont développés :

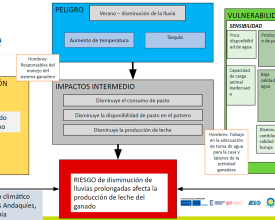

De l'introduction au sujet, le travail sur les différentes composantes (danger, exposition, vulnérabilité, impacts intermédiaires) et les facteurs du concept de risque climatique du GIEC AR5.

Facteurs favorables

- La présence d'équipes territoriales déjà constituées et travaillant avec au moins quelques communautés.

- Une idée claire de la méthodologie et du concept

Leçon apprise

- Il est essentiel de consacrer suffisamment de temps à l'établissement d'un langage commun sur les composantes du concept de risque climatique parmi les techniciens de l'équipe.

- L'équipe doit bien intérioriser le concept et établir une compréhension commune afin d'obtenir des résultats comparables.

- Il est important de s'assurer que l'ensemble de l'équipe possède des connaissances en matière d'animation d'ateliers.

- Il est plus facile d'intégrer la question du genre dès la conception des ateliers.

Ressources

Mise en place d'ateliers participatifs

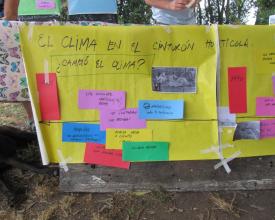

L'objectif de ce volet est la mise en œuvre d'ateliers participatifs avec un maximum de 30 membres/participants de familles de producteurs par atelier dans les différents territoires (communautés, villages, associations, etc.).

Ces ateliers sont organisés dans le but de :

a) sensibiliser et conscientiser les producteurs, ainsi que les techniciens ou autres acteurs sur la variabilité climatique et ses impacts ; et

b) d'évaluer et de faire une analyse qualitative et descriptive des risques climatiques perçus et de leurs impacts directs, de l'exposition et des vulnérabilités pour les différents systèmes de production.

En outre, les premières idées de solutions/mesures d'adaptation pour une meilleure résilience aux risques climatiques identifiés sont élaborées.

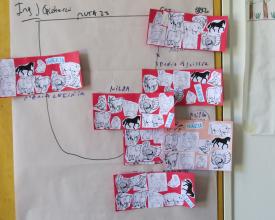

Tous ces travaux sont menés de manière participative et ludique, en incitant tous les participants à s'exprimer et à apporter leur contribution, en documentant les différentes étapes de l'atelier et ses résultats.

Facteurs favorables

- Des équipes techniques territoriales qui ont confiance en elles et qui ont l'habitude de travailler avec les familles et les communautés.

- Des espaces confortables pour travailler de manière ludique et participative, en visualisant le développement de l'atelier.

- Des animateurs ayant une grande expérience des processus participatifs avec les communautés rurales.

- Travailler le concept de manière visuelle et participative, en le "traduisant" dans la langue et les manières du lieu.

Leçon apprise

- Incorporez l'intégration de la dimension de genre dès la planification de l'atelier (à la fois pour les questions logistiques telles que la garde d'enfants et pour l'approche méthodologique).

- Travaillez directement sur les diagrammes de la chaîne des causes et des effets et trouvez un bon équilibre entre beaucoup de détails et des généralités sur la région.

- Prévoir du temps pour une deuxième série d'ateliers afin de corroborer et d'examiner les résultats obtenus lors des premiers ateliers avec les mêmes familles de producteurs.

- Soyez clair sur les différentes échelles d'analyse : exploitation agricole / communauté / système de production, etc.

- Enregistrer les témoignages et les citations textuelles des participants.

- Souligner l'importance de l'enregistrement audiovisuel (photos et vidéos) de l'ensemble du processus.

Systématisation des informations recueillies

Cette étape est plutôt une étape entre les équipes techniques avec l'objectif d'ordonner et de systématiser toutes les informations.

- Tout d'abord, les rapports, la documentation de chaque atelier, avec une liste des participants (ventilée par âge et par sexe), le développement étape par étape de l'atelier et les résultats enregistrés sont élaborés.

- Les composantes (du concept de risque climatique) avec leurs facteurs respectifs sont ensuite systématisées dans un tableau Excel. Un examen de la cohérence et de la logique de cause à effet est effectué au niveau de l'équipe technique.

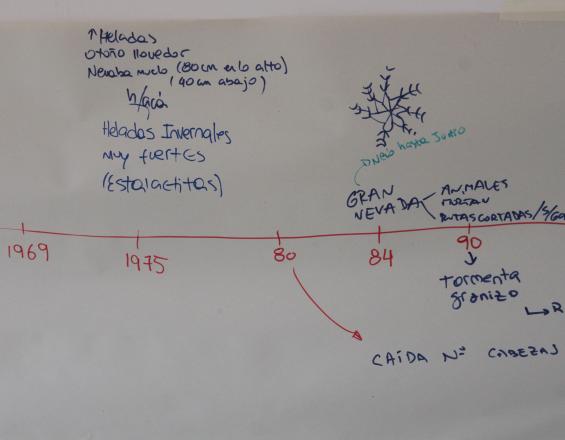

- Les chaînes de cause à effet sont ensuite construites pour les risques climatiques identifiés sur la base de l'analyse qualitative et descriptive réalisée avec les familles de producteurs pour leurs différents systèmes de production.

Idéalement, cette systématisation et ces chaînes sont ensuite amenées dans les communautés et validées ensemble. Si cela n'est pas possible, il est également utile de travailler avec les techniciens qui connaissent le territoire et la situation sur place.

Facteurs favorables

- Se mettre d'accord sur des critères communs d'analyse et de systématisation entre les différentes équipes techniques afin d'arriver à des résultats comparables.

- Disposer du temps et de la motivation des équipes techniques pour effectuer cette analyse post-atelier.

Leçon apprise

- Incorporer les diagrammes de la chaîne des causes et des effets des premiers ateliers et enregistrer tous les résultats et toutes les réponses en utilisant cette logique.

- Chercher une deuxième instance pour la validation des risques climatiques avec les familles de producteurs et travailler à leur sensibilisation et à leur prise de conscience des différents éléments et facteurs.

Impacts

L'effet direct de l'analyse systématique et participative menée conjointement par les familles d'agriculteurs et le personnel technique est leur meilleure compréhension des chaînes d'impact causées par les événements extrêmes, qui deviennent plus forts ou plus fréquents en raison du changement climatique.

Une meilleure compréhension des différents facteurs de risque climatique à l'origine des dommages subis par l'agriculture familiale dans une communauté vulnérable permet de choisir des mesures d'adaptation mieux adaptées aux enjeux et donc d'allouer des ressources limitées à l'adaptation la plus efficace.

Les impacts à long terme de ce processus de "décision éclairée" sont durables dans le temps, car ils visent à réduire la vulnérabilité de l'agriculture familiale dans un territoire spécifique avec ses caractéristiques particulières.

Bénéficiaires

200 familles d'agriculteurs pratiquant l'horticulture et l'élevage. Ces familles vivent dans des conditions socio-économiques vulnérables qui sont aggravées par les impacts du changement climatique.

Objectifs de développement durable

Histoire

Il se souvient encore de la tempête de ce mois de février 2017. Le vent est soudain apparu et dans une rafale aussi inattendue que violente, il a soufflé les nylons de toutes les serres, balayé les poteaux et effondré la structure des hangars remplis de cultures d'été, ne laissant rien derrière lui en quelques minutes. Nous étions ruinés et n'avions aucun moyen de repartir à zéro. Les tragédies météorologiques ont cette fidélité au calendrier.

Sandra Cruz a la marque de ce 5 février 2017, le souffle du vent avec des rafales de 100 km/h, la danse furieuse des nylons volant et déchirant le ciel des quintas. Il a aussi le souvenir de l'électricité, qui a été coupée pendant des heures, des jours, des semaines. Du générateur qui n'est jamais arrivé, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le payer. Il y a aussi l'image du néant qui a suivi, lorsque la récolte a été complètement gâchée et qu'il n'y avait aucun moyen de recommencer.

Sandra , née en Bolivie il y a plus de quarante ans, arrivée en Argentine à l'âge de deux ans, mère de six enfants, productrice agroécologique depuis l'heure zéro de ce mois du Verseau de 2017, scellé dans sa biographie productive comme l'été où les serres se sont effondrées et au plus profond de son esprit, déprimée par tout ce que la tempête de vent avait emporté, a dit que cela suffit, que cela ne suffit pas. Et elle a osé faire quelque chose d'autre.

La Plata est la plus grande zone horticole du pays. Nichée dans la zone périurbaine de la région métropolitaine sud de Buenos Aires, elle approvisionne le principal centre de consommation de l'Argentine, avec un marché de plus de 11,5 millions d'habitants. C'est un exemple clair de la façon dont les interfaces urbaines-rurales présentent des tensions liées à l'utilisation des terres et de l'eau, à la disponibilité de la main-d'œuvre, à la perte de ressources et de services écosystémiques fondamentaux pour l'avenir, à la détérioration de l'habitat rural et à la périphérie des villes.

Lorsque toute l'exploitation de Sandra s'est effondrée, elle s'est rapprochée d'un groupe de producteurs et a entendu le mot agroécologie pour la première fois.

"Si cette terre m'appartenait, je n'aurais pas besoin de produire, produire et produire pour payer le loyer", dit Sandra Cruz, "je dois avoir des serres pour accélérer la production et payer le loyer et l'électricité, ainsi que la scolarité de mes enfants. Si la terre m'appartenait, je n'aurais pas autant de serres, je le fais parce que je ne peux pas payer mes factures".

Pour en savoir plus sur l'histoire de Sandra : https://bit.ly/3n9rohc