Bauernfamilien in Argentinien und Kolumbien führen eine partizipative Analyse ihrer Klimarisiken durch.

Diese Lösung beschreibt eine Methodik zur Identifizierung von Klimarisiken im Bereich der landwirtschaftlichen Familienbetriebe nach dem Konzept des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC).

Ziel ist die Systematisierung einer Methodik für die Mitgestaltung und den gemeinsamen Aufbau von Anpassungsmaßnahmen auf der Grundlage einer partizipativen Diagnose, die das Konzept des IPCC AR5 anwendet und übersetzt, zwischen technischen Teams und Erzeugerfamilien.

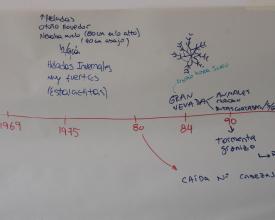

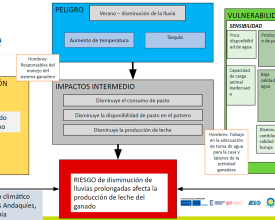

Die Methode basiert auf der Wahrnehmung der Erzeuger, die mit meteorologischen Daten und Projektionen aus der Vergangenheit "vermengt" werden; hinzu kommen technische Ratschläge zu Anpassungsmaßnahmen, um auf das ermittelte Risiko zu reagieren, und gemeinsame Überlegungen zu Klimagefahren, Exposition gegenüber diesen Gefahren, Anfälligkeiten und Zwischenfolgen.

Diese Lösung wurde im Rahmen des EUROCLIMA+ Resilient-Projekts entwickelt, das von der Europäischen Union im Sektor Resiliente Lebensmittelproduktion finanziert wird.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Die wichtigste Herausforderung, die mit dieser Lösung (partizipative Klimarisikoanalyse) angegangen wird, ist im Wesentlichen die Einbeziehung eines methodischen Instruments, das dazu dient, Probleme im Zusammenhang mit Klimaschwankungen zu analysieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Produktionssystemen in landwirtschaftlichen Familienbetrieben zu ermitteln, auszuwählen und zu planen.

Die Integration dieses Instruments ist sehr wichtig für technische Teams, die über keine spezifischen Methoden zur Behandlung von Fragen des Klimawandels verfügen.

Es ist auch eine wichtige Herausforderung, die Ursache-Wirkungs-Logik der Klimarisiken in die Welt der Bauernfamilien einzubeziehen, um ihre Anpassungsfähigkeit durch Anpassungsmaßnahmen zu erhöhen, die ihre Produktionssysteme widerstandsfähiger machen.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die drei Teile dieser Lösung greifen chronologisch ineinander: Die Vorbereitung der partizipativen Workshops mit der Planung der Inhalte, die Konzeption der Methodik und die logistische Organisation sind die wesentliche Grundlage für die Durchführung der Workshops in den verschiedenen Gebieten bzw. Regionen.

Die Durchführung der Workshops mit dem Ziel, Inputs für die Definition und Ausarbeitung der verschiedenen Faktoren in jeder Komponente (Gefahr, Exposition, Anfälligkeit) zu erhalten, ist die Hauptgrundlage für den dritten Block: die Systematisierung aller erhaltenen Informationen mit dem Ziel, eine Analyse jeder Region zu erstellen, um einen Ausgangspunkt für die Identifizierung, Auswahl und Planung von Anpassungsmaßnahmen zu haben.

Bauklötze

Vorbereitung für partizipative Workshops

Ziel dieses Bausteins ist die logistische Organisation und methodische Gestaltung der partizipativen Workshops mit den Erzeugerfamilien.

In dieser Phase wird das Konzept und das schrittweise Vorgehen für jeden Workshop entwickelt:

Von der Einführung in das Thema über die Arbeit an den verschiedenen Komponenten (Gefährdung, Exposition, Vulnerabilität, Zwischenfolgen) und Faktoren des IPCC AR5 Klimarisikokonzepts.

Ermöglichende Faktoren

- Vorhandensein von Territorialteams, die bereits zusammengestellt wurden und zumindest mit einigen der Gemeinden zusammenarbeiten.

- Eine klare Vorstellung von der Methodik und dem Konzept

Gelernte Lektion

- Es ist wichtig, genügend Zeit einzuplanen, um eine gemeinsame Sprache für die Komponenten des Klimarisikokonzepts unter den Technikern des Teams zu finden.

- Das Team muss das Konzept gut verinnerlichen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

- Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das gesamte Team über Kenntnisse in der Moderation von Workshops verfügt.

- Es ist einfacher, die Geschlechterfrage bereits bei der Gestaltung der Workshops zu berücksichtigen.

Ressourcen

Durchführung von partizipativen Workshops

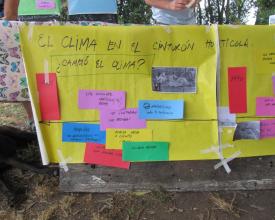

Ziel dieses Bausteins ist die Durchführung von partizipativen Workshops mit maximal 30 Mitgliedern/Teilnehmern aus Erzeugerfamilien pro Workshop in den verschiedenen Gebieten (Gemeinden, Dörfer, Verbände usw.).

Diese Workshops werden mit dem Ziel durchgeführt,:

a) Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei den Erzeugern sowie bei Technikern und anderen Akteuren in Bezug auf Klimaschwankungen und deren Auswirkungen; und

b) eine qualitative und deskriptive Analyse der wahrgenommenen Klimagefahren und ihrer direkten Auswirkungen, Exposition und Anfälligkeit für die verschiedenen Produktionssysteme vorzunehmen.

Darüber hinaus werden erste Ideen für Lösungen/Anpassungsmaßnahmen für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber den identifizierten Klimarisiken erarbeitet.

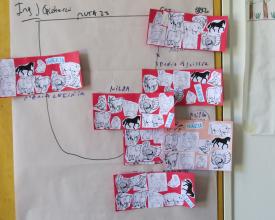

All diese Arbeiten werden in einer partizipativen, spielerischen Art und Weise durchgeführt, die alle Teilnehmer dazu motiviert, sich zu Wort zu melden und ihre Beiträge zu leisten, wobei die verschiedenen Schritte des Workshops und seine Ergebnisse dokumentiert werden.

Ermöglichende Faktoren

- Technische, territoriale Teams mit Vertrauen und Erfahrung in der Arbeit mit Familien und Gemeinschaften.

- Bequeme Räume, um spielerisch und partizipativ zu arbeiten und die Entwicklung des Workshops zu visualisieren.

- Moderatoren mit viel Erfahrung in partizipativen Prozessen mit ländlichen Gemeinschaften.

- Das Konzept auf visuelle und partizipatorische Weise erarbeiten und in die Sprache und die Gepflogenheiten des Ortes "übersetzen".

Gelernte Lektion

- Gender Mainstreaming bereits bei der Planung des Workshops einbeziehen (sowohl in Bezug auf logistische Fragen wie Kinderbetreuung als auch auf den methodischen Ansatz).

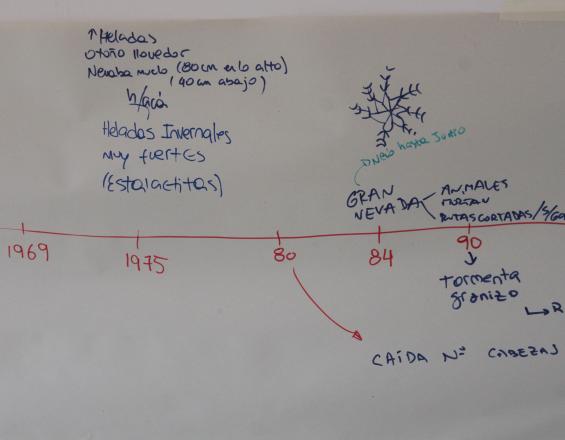

- Arbeiten Sie direkt an Ursache-Wirkungs-Kettendiagrammen und finden Sie ein gutes Gleichgewicht zwischen vielen Details und Allgemeinheiten der Region.

- Planen Sie Zeit für eine zweite Reihe von Workshops ein, um die Ergebnisse der ersten Workshops mit denselben Erzeugerfamilien zu bestätigen und zu überprüfen.

- Seien Sie sich über die verschiedenen Analysemaßstäbe im Klaren: Bauernhof / Gemeinde / Produktionssystem usw.

- Nehmen Sie Aussagen und Textzitate der Teilnehmer auf.

- Betonen Sie die Bedeutung der audiovisuellen Aufzeichnung (Fotos und Videos) des gesamten Prozesses.

Systematisierung der gesammelten Informationen

Diese Phase ist eher eine Phase zwischen den technischen Teams mit dem Ziel, alle Informationen zu ordnen und zu systematisieren.

- Zunächst werden die Berichte, die Dokumentation für jeden Workshop mit einer Liste der Teilnehmer (aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht), der schrittweise Ablauf des Workshops und die aufgezeichneten Ergebnisse ausgearbeitet.

- Die Komponenten (des Klimarisikokonzepts) mit ihren jeweiligen Faktoren werden dann in einer Excel-Tabelle systematisiert. Auf der Ebene des Fachteams wird eine Überprüfung der Kohärenz und der Ursache-Wirkungs-Logik durchgeführt.

- Für die identifizierten Klimarisiken werden dann auf der Grundlage der qualitativen, deskriptiven Analyse, die mit den Erzeugerfamilien für ihre unterschiedlichen Produktionssysteme durchgeführt wurde, Ursache-Wirkungs-Ketten konstruiert.

Idealerweise werden diese Systematisierung und die Ketten dann in die Gemeinden getragen und gemeinsam validiert. Wenn dies nicht möglich ist, hilft es auch, mit den Technikern zu arbeiten, die das Gebiet und die Situation vor Ort kennen.

Ermöglichende Faktoren

- Vereinbarung gemeinsamer Kriterien für die Analyse und Systematisierung zwischen den verschiedenen technischen Teams, um zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen.

- Zeit und Motivation der Fachteams für diese Analyse nach dem Workshop zu haben.

Gelernte Lektion

- Integrieren Sie die Ursache-Wirkungs-Kettendiagramme aus den ersten Workshops und halten Sie alle Ergebnisse und Antworten nach dieser Logik fest.

- Suchen Sie eine zweite Instanz für die Validierung von Klimarisiken mit den Erzeugerfamilien und arbeiten Sie an deren Sensibilisierung und Bewusstsein für die verschiedenen Komponenten und Faktoren.

Auswirkungen

Die direkte Auswirkung der systematischen und partizipativen Analyse, die von den Bauernfamilien und dem technischen Personal gemeinsam durchgeführt wird, ist ihr besseres Verständnis der Wirkungsketten, die durch Extremereignisse verursacht werden, die durch den Klimawandel stärker oder häufiger werden.

Ein besseres Verständnis der verschiedenen Klimarisikofaktoren, die die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in einer gefährdeten Gemeinde schädigen, ermöglicht es, Anpassungsmaßnahmen auszuwählen, die besser auf die Probleme zugeschnitten sind, und somit die begrenzten Ressourcen für die wirksamste Anpassung einzusetzen.

Die langfristigen Auswirkungen dieses Prozesses der "fundierten Entscheidungsfindung" sind im Laufe der Zeit nachhaltig, da sie darauf abzielen, die Anfälligkeit der landwirtschaftlichen Familienbetriebe in einem bestimmten Gebiet mit seinen besonderen Merkmalen zu verringern.

Begünstigte

200 bäuerliche Familien mit Gartenbau- und Viehzuchtbetrieben. Diese Familien leben in prekären sozioökonomischen Verhältnissen, die durch die Auswirkungen des Klimawandels noch verschlimmert werden.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

Er erinnert sich noch an den Sturm in jenem Februar 2017. Plötzlich tauchte der Wind auf, und in einer ebenso unerwarteten wie heftigen Böe wehte er die Nylons aller Gewächshäuser weg, fegte die Stangen weg und brachte die Struktur der Schuppen voller Sommerkulturen zum Einsturz, so dass innerhalb weniger Minuten nichts mehr übrig blieb. Wir waren ruiniert und hatten keine Möglichkeit, neu anzufangen. Wettertragödien haben diese Treue zum Kalender.

Sandra Cruz erinnert sich an jenen 5. Februar 2017, an den Wind mit Böen von 100 km/h, an den wilden Tanz der Nylons, die durch den Himmel der Quintas flogen und zerrissen. Es ist auch eine Erinnerung an den Strom, der stunden-, tage- und wochenlang ausfiel. An den Generator, der nie ankam, weil kein Geld da war, um ihn zu bezahlen. Und sie hat auch das Bild vom Nichts, das folgte, als die Ernte völlig ruiniert war und sie keine Möglichkeit hatten, neu anzufangen.

Sandra , vor mehr als vier Jahrzehnten in Bolivien geboren, im Alter von zwei Jahren nach Argentinien gekommen, Mutter von sechs Kindern, agrarökologische Produzentin seit der Stunde Null jenes Wassermonats 2017, der in ihrer produktiven Biografie als der Sommer gilt, in dem die Gewächshäuser zusammenbrachen, und in der Tiefe ihres Geistes, niedergeschlagen von all dem, was der Sturm genommen hatte, sagte sie, dass dies genug ist, dass dies nicht genug ist. Und sie wagte, etwas anderes zu tun.

La Plata ist das größte Gartenbaugebiet des Landes. Eingebettet in das Stadtrandgebiet der südlichen Metropolregion Buenos Aires, versorgt es das wichtigste Konsumzentrum Argentiniens mit einem Markt von über 11,5 Millionen Einwohnern. Es ist ein deutliches Beispiel dafür, wie die Schnittstellen zwischen Stadt und Land Spannungen im Zusammenhang mit der Land- und Wassernutzung, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, dem Verlust von Ressourcen und Ökosystemleistungen, die für die Zukunft von grundlegender Bedeutung sind, sowie der Verschlechterung des ländlichen Lebensraums und des Stadtrands verursachen.

Als Sandras gesamter Betrieb zusammenbrach, wandte sie sich an eine Gruppe von Erzeugern und hörte zum ersten Mal das Wort Agrarökologie.

"Wenn das Land mir gehören würde, müsste ich nicht produzieren, produzieren und produzieren, um die Miete zu bezahlen", sagt Sandra Cruz, "ich brauche Gewächshäuser, um die Produktion zu beschleunigen, um die Miete und den Strom zu bezahlen und um die Schule meiner Kinder zu finanzieren. Wenn das Land mir gehören würde, hätte ich nicht so viele Gewächshäuser, ich mache das, weil ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann".

Erfahren Sie mehr über Sandras Geschichte: https://bit.ly/3n9rohc