ポータブル・レコーダーによるテナガザルの追跡・観察で得られたサンプルと、自動レコーダーで得られたサンプルを含め、532の海南テナガザルの音響サンプルの手動スクリーニングが完了した。スクリーニングの過程で、まず録音の質を高、中、低の3つに分類した。その結果、7名の個体から44件の高音質録音が得られた。GAM1、GBM1、GBSA、GCM1、GCM2、GDM1、GEM1であり、「G」の後のアルファベットは家族グループ番号、「M/S」の後のアルファベットは成人男性/亜成人男性の個体番号を表す。手動による記録は全体の約40.9%に過ぎない。すべての自動録画の生ファイルは王継超教授のチームから提供され、関連データは海南国立公園研究所にバックアップされた。

Mel-frequency cepstrum coefficients (MFCCs)は、人間の聴覚[1]に基づき、高周波情報を弱めた後、セプストラムにより周波数包絡線の特徴を抽出する手法であり、人間音響学や生体音響学の分野で幅広く応用されている。本研究では、MFCCと1次差分、2次差分(△、△2)を用いて自動特徴抽出を行う。

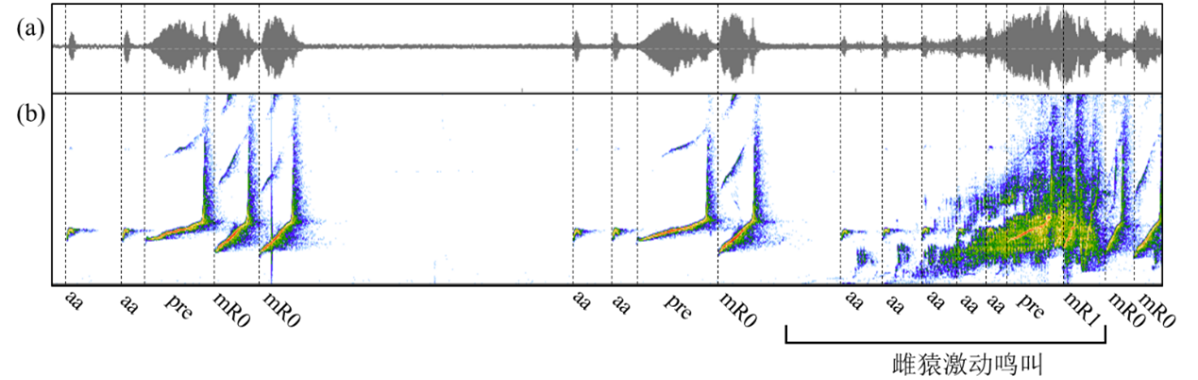

海南テナガザル(オス)の5つの特徴音が同定された(図1)。ブーム音、aa音、前変調音、変調-R0音、変調-R1音である。

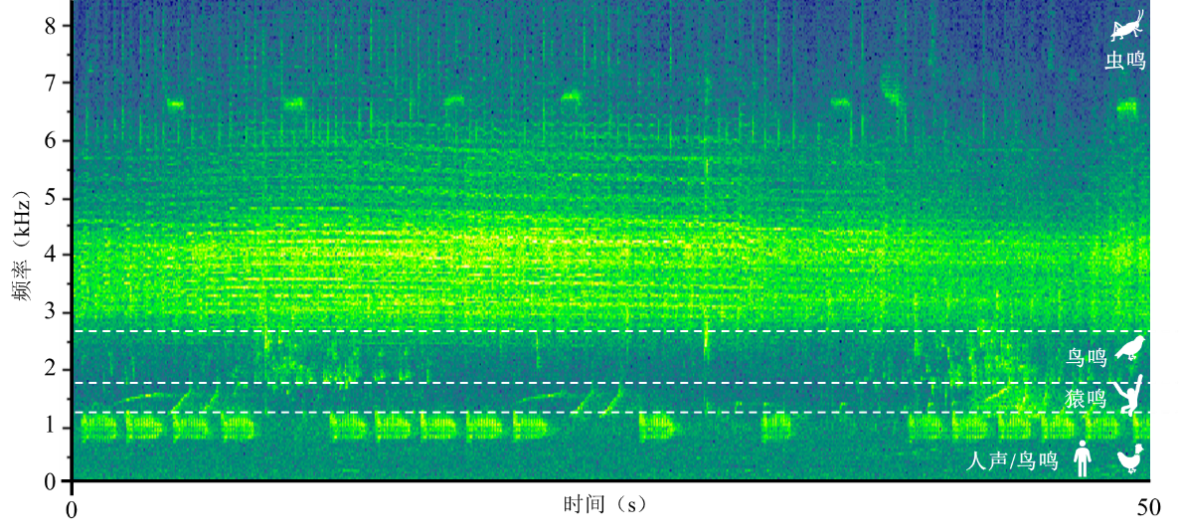

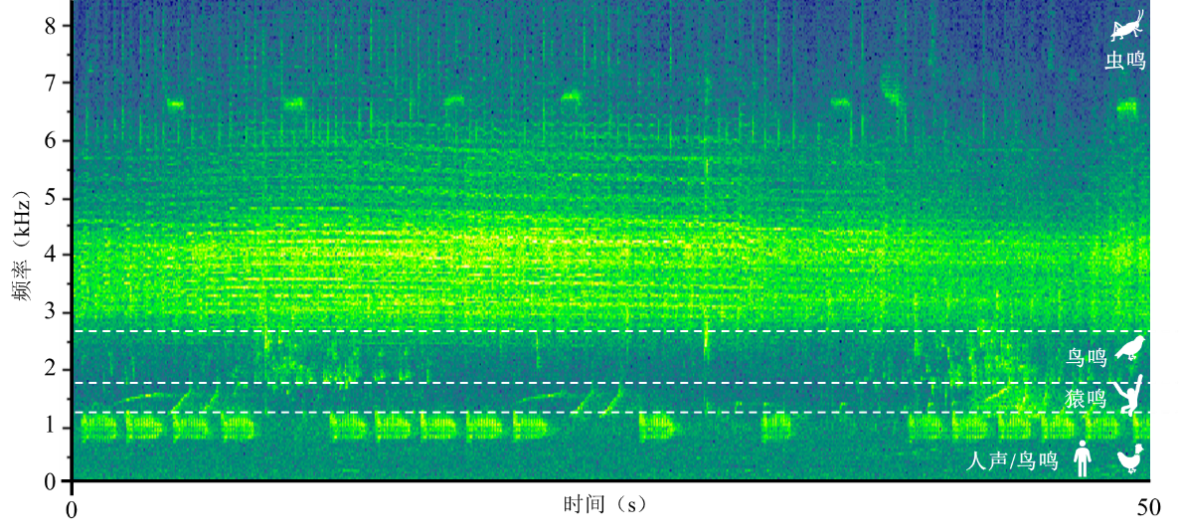

音響ニッチ仮説によれば、異なる種の鳴き声は時間領域と周波数領域で区別されるため(図2参照)、特定の周波数帯域の特徴を抽出することで、ノイズの影響を大幅に低減することができ、周波数帯域を狭くするほど、より多くのノイズを排除できる可能性が高くなる。また、それぞれの最小認識単位(MRU)の構造が同じであれば、認識の難易度は大幅に下がる。

このような状況を踏まえ、今回の研究では、(1) pre のみ、(2) pre + n×mR0 をそれぞれ MRU として適用し、分類結果を比較することで、その後の作業で最適な特徴抽出を決定することを試みた。音声アノテーションの場合、上記のステップはすべてR言語コードによって自動的に実装することができる。