クヤベノ野生生物保護区にとって大きな課題のひとつは、その境界を確定し、地域住民や先住民組織と管理協定を結ぶことであった。国の保護プロセスに文化的変数を組み込むという従来の論理のもと、「クヤベノ野生生物保護区における下層地域の境界画定、紛争解決、資源管理と利用に関する地域住民の認識向上」 プロジェクトが成功裏に発足した。

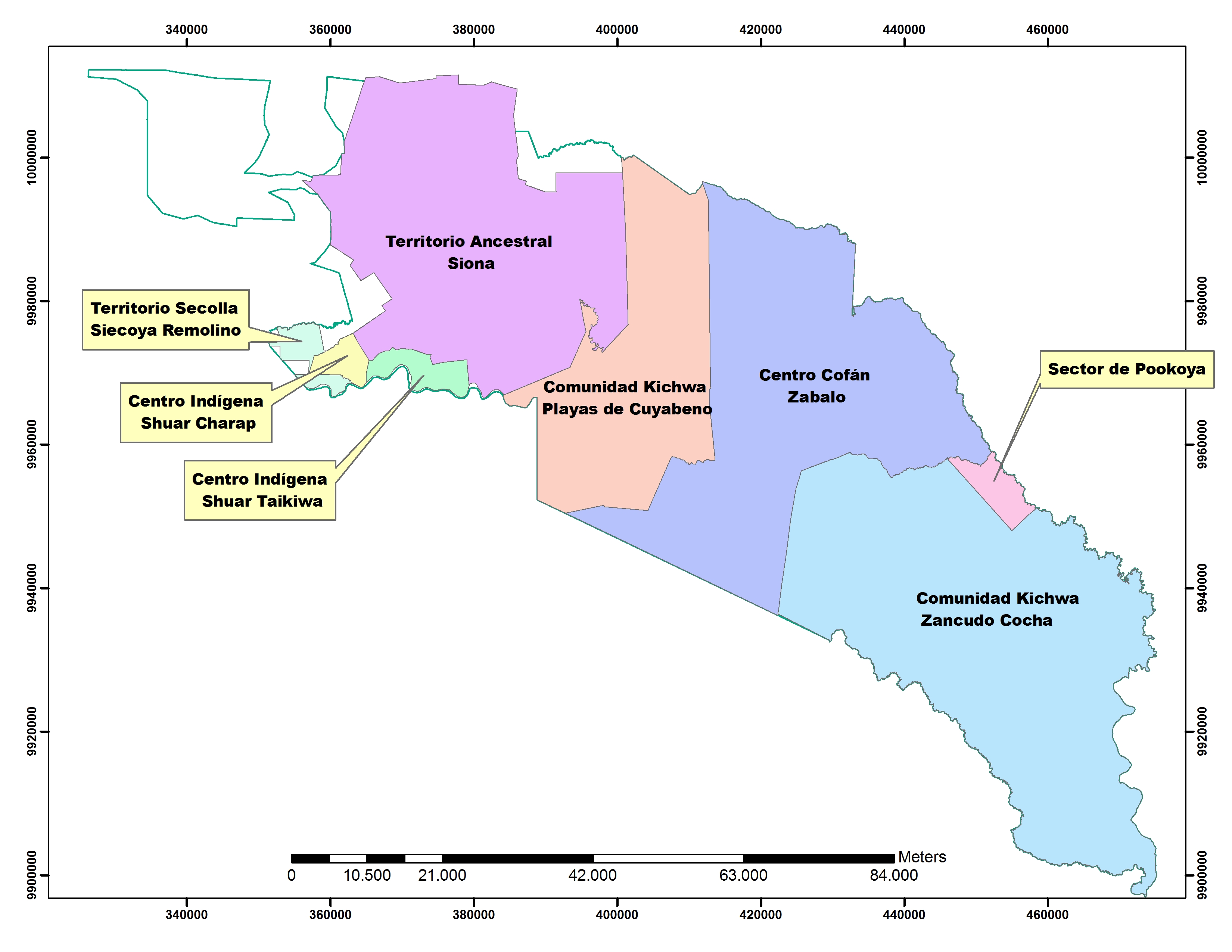

このプロジェクトの主な目標は、MAEとこの地域に居住・共存する先住民コミュニティとの強力な同盟関係のもと、保護区の生物学的・文化的完全性を保全することであった:シオナ、セコヤ、コファン、キクワ、シュアールである。

その結果、1995年にこれら5つの先住民国家のほとんどのコミュニティと天然資源使用・管理協定を結ぶプロセスが始まった。このような取り組みにより、地元の参加が促進され、保護区の共同管理が認められた。

この協定は、特別な条件のもとで保護区に住み、保護区内の天然資源を利用するコミュニティの権利を正当化する正式な文書となった。

- 先住民組織が保護地域に積極的に参加できるようにする。

- 利用協定と管理協定を確立するための、先住民組織と政府との交渉戦略。

- 参加型計画プロセスに対するMAEの開放性

- 保護地域内の自然資源の持続可能な利用の促進

- 保護区が環境的、文化的、社会的、経済的に重要であることを地元コミュニティが認識していること。

使用・管理協定には以下のものが含まれる:コミュニティ管理計画、運営計画、コンプライアンス・モニタリング・システム。コミュニティ管理計画は10年間有効で、更新も可能である。

共同体管理計画は、共同体による共同体のための内部協定として、以下に従って策定された:共同体管理計画は、保護区が発行する自然資源利用規則、そのような資源の利用の現状、先住民コミュニティの権利に従って、コミュニティによる、コミュニティのための内部協定として構築された。その結果、保護区とコミュニティーの領土の境界が明確になった。

さらに、保護区やその保全、持続可能な管理に関する先住民や政府の見解を含む、収束的な意見と相違する意見に対処するための話し合いの場が設けられた。

MAEと先住民組織の共同管理は、重要な結果をもたらした:それは、先住民のテリトリーへの新たな入植者の流入と、保護区への地元コミュニティの植民地化/拡大がなくなったことである。