Collecte de données à l'aide de voiliers de course pour l'échantillonnage à bord et le déploiement de bouées dérivantes

En plus de faciliter l'accès à des endroits difficiles d'accès, les voiliers constituent également des modes de transport utiles pour le déploiement d'instruments scientifiques. Les bateaux peuvent transporter des équipements scientifiques, à la fois pour les déployer dans l'océan, mais aussi pour effectuer des mesures en continu à l'aide de capteurs embarqués en permanence. La vitesse des bateaux de course permet de saisir des données provenant de différents endroits sur de courtes périodes, ce qui n'est pas possible avec la plupart des navires de recherche. Les yachts peuvent également être utilisés pour piloter et tester de nouvelles technologies et techniques de recherche, telles que la technologie qui permet de partager les résultats en temps réel, et l'OceanPack - un dispositif qui enregistre des données océaniques essentielles à bord des yachts.

Dans le contexte d'une course, le fait de transporter des appareils qui prennent des mesures météorologiques n'est pas seulement bénéfique pour les partenaires scientifiques, mais aussi pour les participants à la course eux-mêmes, car cela permet d'informer et d'améliorer les prévisions météorologiques qui auront un impact sur leur propre prise de décision et sur leurs performances tout au long de la course.

L'utilisation de voiliers de course pour la collecte de données ouvre la voie à l'installation et au déploiement de dispositifs de mesure sur d'autres navires, tels que des bateaux de pêche ou de commerce, ainsi que d'autres voiliers.

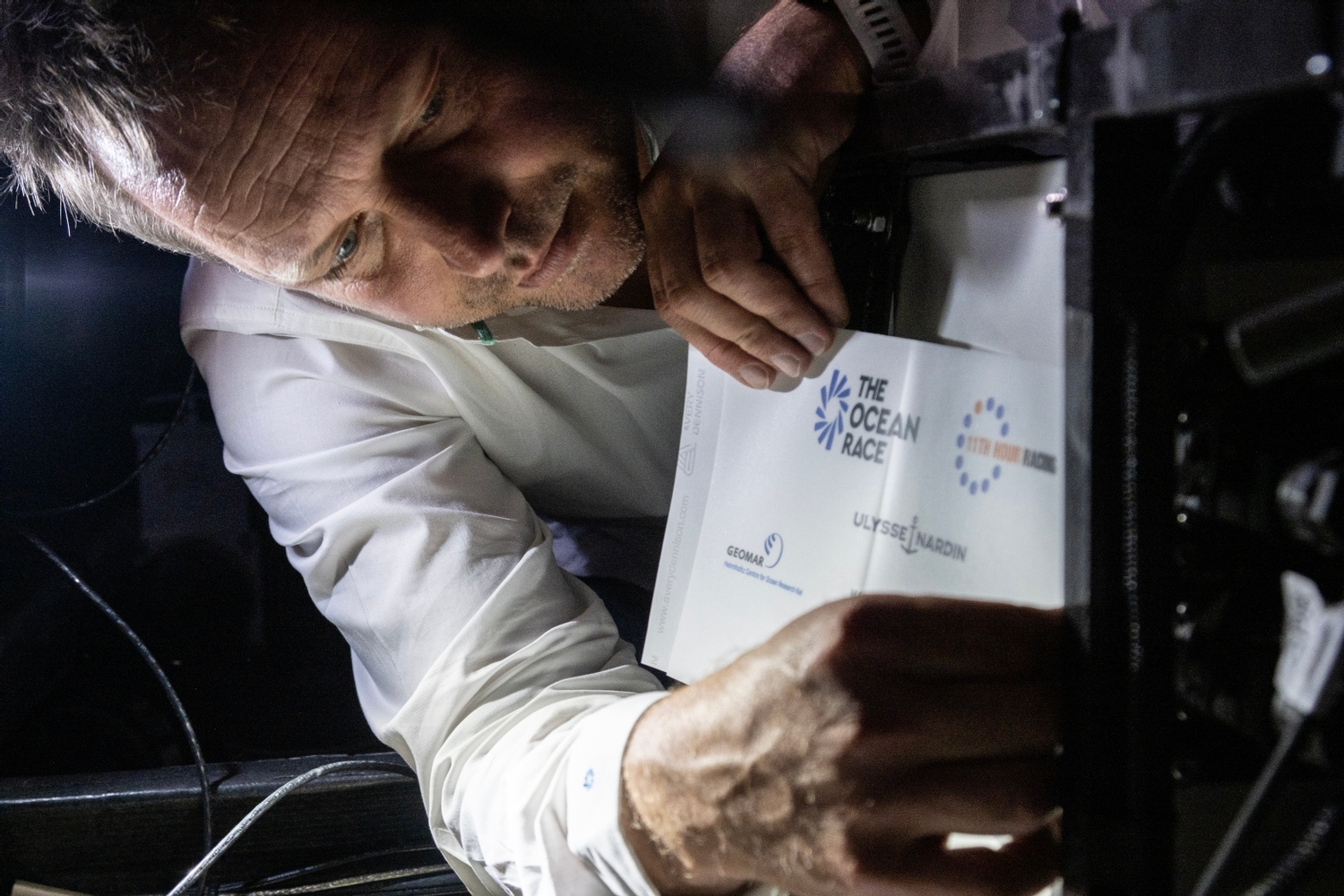

Les appareils scientifiques ont été conçus à l'origine pour être utilisés sur de grands navires de recherche ou commerciaux. Cela a posé quelques problèmes techniques concernant leur utilisation et leur installation à bord de voiliers de course, qui sortent du cadre de leurs applications prévues. Les bateaux étant des yachts de course, les appareils devaient être résistants et légers.

Les défis comprenaient l'utilisation des dispositifs d'échantillonnage dans un environnement où l'alimentation électrique est fluctuante, l'exposition constante à l'humidité corrosive et où les opérateurs (c'est-à-dire les équipes et les athlètes) sont soumis à d'immenses contraintes physiques (et psychologiques). Cela signifie que les appareils doivent être conviviaux et simples à utiliser pour que des personnes ayant peu de formation spécialisée puissent les utiliser de manière efficace dans des conditions de stress et de pression. La course océanique collabore avec des fabricants afin de faire progresser la technologie et d'améliorer sa fiabilité pour de futures utilisations.