Appliquer la réduction des risques de catastrophes basée sur l'écosystème par une approche "ridge to reef" (de la crête au récif)

Ce projet pilote visait à démontrer comment des mesures basées sur les écosystèmes pouvaient atténuer les risques climatiques et réduire les vulnérabilités en Haïti par le biais d'une approche allant de la crête au récif. Il a mis en œuvre la revégétalisation et la culture durable du vétiver pour réduire les risques d'érosion et d'inondation à l'intérieur des terres, la revégétalisation de la forêt côtière pour amortir les ondes de tempête et les inondations côtières, et a créé des pêcheries durables et résistantes pour accroître la résilience locale ; il a également amélioré les capacités et soutenu le plaidoyer national.

Le projet a adopté une approche Eco-DRR en ciblant les risques (inondations, ondes de tempête et érosion) et la vulnérabilité (due à une gestion inadaptée) et en améliorant la préparation aux catastrophes (par exemple, l'alerte précoce) afin de réduire les risques de catastrophe. Cependant, ces risques sont des risques et des impacts climatiques qui augmentent en raison du changement climatique et qui accroissent la vulnérabilité des populations au changement climatique. Par conséquent, les mesures basées sur l'écosystème dans ce projet sont également de l'EbA.

Contexte

Défis à relever

De fréquents ouragans et tempêtes s'abattent sur Haïti et, comme il s'agit d'un pays très pauvre, cela peut avoir un impact important sur son économie. Les fortes précipitations provoquent des ondes de tempête, des inondations côtières et des inondations à l'intérieur des terres à Port Salut. Dans les hautes terres, les glissements de terrain et l'érosion se produisent en raison des précipitations et de la dégradation de l'environnement due à des pratiques non durables. La pêche non durable est également un problème.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les évaluations de base (bloc de construction 1) ont constitué la base à partir de laquelle les activités ont pu être entreprises dans le cadre d'une approche "Ridge to Reef" - colline/plaine-aval/ligne de rivage-mer (bloc de construction 2). Le renforcement des capacités pour une meilleure gestion côtière (bloc 3) et le plaidoyer pour l'EbA/Eco-DRR dans les zones marines protégées (bloc 4) garantissent la durabilité du projet.

Blocs de construction

Évaluations de référence

Des études de terrain ont été menées pour cartographier l'étendue des écosystèmes marins et terrestres, établir une base écologique et identifier les zones et les mesures pour des interventions basées sur les écosystèmes. Les enquêtes sur le terrain ont également permis d'identifier les emplacements des infrastructures exposées aux inondations fluviales. La télédétection et la modélisation SIG ont fourni des données complémentaires et ont été utilisées pour évaluer l'exposition de la population aux ondes de tempête et aux inondations dans les conditions actuelles et futures. Le modèle de vulnérabilité côtière InVest a été utilisé pour évaluer l'exposition des côtes selon différents scénarios de gestion des écosystèmes.

Une étude de planification et de faisabilité pour la restauration des côtes a également été entreprise.

Facteurs favorables

La Société Audubon d'Haïti et Reef Check ont contribué à la réalisation d'études de terrain et à l'élaboration de l'étude de planification et de faisabilité.

Les exigences relativement faibles en matière de données du modèle InVest et le fait qu'il prenne en compte les caractéristiques géophysiques et écologiques de la zone pour mesurer l'exposition côtière font que le modèle InVest convient parfaitement à la planification de l'EbA/Eco-DRR et aux pays pauvres en données.

Leçon apprise

Les résultats du modèle InVest sont conformes aux schémas d'exposition observés. Par exemple, les zones identifiées par le modèle comme étant actuellement très exposées aux risques côtiers étaient en fait certaines des zones les plus touchées par l'ouragan Sandy en 2012. Les résultats soulignent également l'importance de protéger et de réhabiliter les écosystèmes qui atténuent les risques, afin qu'ils puissent à leur tour protéger la communauté. Toutefois, selon les circonstances, les écosystèmes peuvent ne pas offrir la meilleure protection ou une protection totale. Les résultats ne peuvent donc pas être utilisés pour prescrire la meilleure solution, mais seulement pour mettre en évidence les compromis et les résultats potentiels des différentes décisions de gestion des écosystèmes, d'autant plus que le modèle ne fournit pas d'analyse complète.

Ressources

Approche de la crête au récif

L'approche "de la crête au récif " vise à fournir une intervention holistique pour protéger la zone côtière en ciblant la dégradation de l'environnement dans les hautes terres ("crête") qui a un impact sur les écosystèmes côtiers par la sédimentation, en restaurant le littoral et en protégeant les écosystèmes marins ("récif"), atténuant ainsi les ondes de tempête, les inondations côtières et intérieures et réduisant l'exposition et la vulnérabilité des personnes à ces risques. Dans le même temps, le projet vise à fournir des avantages directs en termes de moyens de subsistance aux ménages ciblés et aux parties prenantes du projet.

- Les hautes terres: Réduire l'érosion dans les zones de montagne grâce à

- l'amélioration de la gestion des sols sur 6,5 ha de production durable de vétiver, ce qui accroît également les avantages économiques.

- Création de pépinières d'une capacité de 137 000 plants d'arbres côtiers, forestiers et fruitiers ;

- plantation de 25 380 arbres sur 137 ha près des berges des rivières afin de réduire l'érosion et la sédimentation dans les hautes terres.

- Rivage: Création de zones tampons côtières naturelles par la revégétalisation de 3,82 ha de zones côtières (0,66 ha dans les embouchures des rivières et 3,2 ha sur les rivages).

Mer: Créer une pêche résiliente et durable en renforçant l'association des pêcheurs à Port Salut et en répondant à certains de leurs besoins pour réduire la pêche côtière.

Facteurs favorables

Le projet s'est appuyé sur la présence du PNUE et sur les activités en cours dans le département sud d'Haïti, telles que l'initiative Côte Sud.

Les interventions basées sur les écosystèmes à Port Salut ont été conçues pour apporter de multiples avantages aux moyens de subsistance, en plus de la réduction des risques de catastrophe et de l'adaptation au changement climatique. Par exemple, une culture plus durable du vétiver peut produire des produits de meilleure qualité, ce qui augmente les revenus.

Leçon apprise

La revégétalisation et le reboisement le long des rivières et des zones côtières ont fait l'objet d'un suivi. Dans les hautes terres, une grande partie de ces travaux ont été réalisés sur des terrains privés et les propriétaires ont été formés et ont bénéficié d'une assistance technique. Le suivi a indiqué un taux de survie des semis de 75 % dans ces zones. Dans les zones côtières communales, cependant, le taux de survie était de 57 %. Un certain nombre de visites sur le terrain ont eu lieu pour identifier les raisons de cette situation et les mesures nécessaires pour mettre en place une gestion adaptative et des pratiques améliorées à l'avenir. Ces mesures comprenaient une sensibilisation pour catalyser une plus grande protection des semis par la communauté et l'amélioration des techniques de plantation.

Le projet a investi dans le renforcement des organisations communautaires (cultivateurs de vétiver et pêcheurs) en tant que mécanisme clé pour la mise en œuvre des activités du projet. Cela s'est avéré efficace en Haïti car cela répond à une vulnérabilité clé des cultivateurs de vétiver et des pêcheurs. Toutefois, ces organisations communautaires ont encore besoin d'un soutien durable en matière de développement des capacités.

Renforcement des capacités pour une meilleure gestion des côtes

Les activités de renforcement des capacités comprenaient

- Sensibilisation

- des formations et des ateliers

- Des activités d'apprentissage pratique sur les sites de terrain

- Soutien à l'amélioration de la coordination municipale

- Visites sur le terrain et voyages d'étude avec le gouvernement et d'autres partenaires

Le projet s'est concentré sur le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain (organisations communautaires locales et capacités du gouvernement municipal), afin de mettre en œuvre des interventions basées sur l'écosystème et, par conséquent, une grande partie de l'apprentissage s'est faite sur le tas.

Le projet visait également à renforcer la gouvernance côtière au niveau municipal et la capacité de gestion durable des zones côtières grâce à la création d'une table ronde de coordination municipale, à des formations et à un soutien.

Au niveau national, les efforts de renforcement des capacités visaient à sensibiliser le pays à l'importance de l'approche "crête à crête" pour la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique, ainsi qu'à la nécessité d'une gestion durable des zones côtières.

Facteurs favorables

Le fait de travailler avec des organisations communautaires renforce la formation sur le terrain à ces interventions pratiques et à leur entretien.

En outre, les activités sur le terrain servent de point d'entrée pour promouvoir les activités basées sur les écosystèmes dans le cadre de la gouvernance côtière au niveau national et pour sensibiliser le pays aux questions côtières et marines.

Leçon apprise

Les capacités techniques et les ressources limitées au niveau municipal ont constitué un défi. L'introduction d'un dialogue participatif par le biais de la table ronde de coordination municipale a été utile, en particulier pour les organisations de la société civile, qui ont obtenu un accès et une participation plus directs à la planification et à la prise de décision au niveau municipal. Cela a également permis au gouvernement municipal de jouer un rôle plus visible dans la gestion de la zone côtière. Cependant, les absences et les rotations au sein du gouvernement municipal ont également rendu difficile l'ancrage des efforts de formation et le développement de capacités durables au sein des institutions gouvernementales locales. L'une des leçons tirées du projet a été de travailler en étroite collaboration avec le personnel technique plus permanent du gouvernement municipal et de renforcer ses capacités et son appropriation du projet. En outre, le PNUE a établi des partenariats et des accords avec différentes entités gouvernementales pour gérer l'instabilité politique locale et le manque de continuité.

Plaidoyer pour l'EbA/Eco-DRR dans les aires marines protégées

La conception d'aires marines protégées permet de protéger les écosystèmes afin qu'ils puissent fournir leurs multiples services, tels que la protection des côtes et les sources de nourriture.

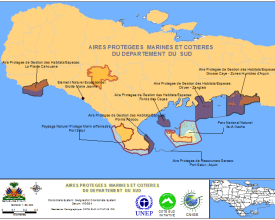

Le projet a permis d'étayer les arguments en faveur de la déclaration de Port Salut comme l'une des AMP, en fournissant des données de base sur la diversité et l'état des écosystèmes côtiers et marins dans la zone et en soulignant les multiples avantages de la protection de ces écosystèmes, en particulier pour la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique. L'aire protégée des ressources gérées de Port Salut/Aquin couvre désormais 87 422 hectares de la zone côtière de la municipalité de Port Salut.

Facteurs favorables

Les activités sur le terrain servent de point d'entrée pour promouvoir les activités basées sur les écosystèmes dans le cadre des zones marines protégées et de la gouvernance côtière au niveau national, et pour sensibiliser les pays aux questions côtières et marines.

Leçon apprise

Avant 2013, Haïti était le seul pays des Caraïbes à ne pas disposer d'aires marines protégées (AMP). Le PNUE s'est appuyé sur les discussions gouvernementales initiales qui avaient eu lieu lors de la conceptualisation du projet et a aidé le gouvernement haïtien à finaliser la désignation des aires marines protégées en Haïti, et a fourni une assistance technique au gouvernement pour rédiger la déclaration des AMP. En 2013, le gouvernement haïtien a déclaré les neuf premières aires marines protégées du pays, dont la zone côtière de Port Salut, avec pour objectif de "maintenir la biodiversité, tout en répondant aux besoins des communautés qui dépendent de ces systèmes naturels".

Impacts

L'érosion des sols et la sédimentation des rivières sont réduites grâce à la culture durable du vétiver dans les hautes terres et à la revégétalisation des berges de la rivière Carpentier, ce qui permet également d'atténuer les inondations à l'intérieur des terres et de réduire les effets négatifs du ruissellement des sédiments sur les écosystèmes côtiers et marins.

Les zones côtières sont davantage protégées par la plantation de forêts côtières et de mangroves.

La pression de la pêche et la dégradation des écosystèmes côtiers et marins sont réduites grâce à l'encouragement de la pêche en mer, ce qui permet de protéger les écosystèmes naturels afin qu'ils puissent fournir leurs services, tels que la protection des côtes.

Le projet a également accru la résilience en renforçant la pêche et l'agriculture durables, en sensibilisant le pays aux mesures fondées sur les écosystèmes et en informant la politique et la planification nationales, y compris la création de zones marines protégées.

Bénéficiaires

90 pêcheurs, 25 agriculteurs et 350 ménages à Port Salut, Haïti.

Objectifs de développement durable

Histoire

Les pêcheurs de Port Salut sont régulièrement confrontés à des tempêtes qui menacent leur sécurité et leurs revenus. Les inondations côtières et la sédimentation due à l'érosion en amont et près du rivage exercent également une pression sur l'écosystème marin qui, à son tour, a un impact sur la pêche. Les inondations côtières ont également de graves répercussions sur les maisons et les hôtels construits le long du littoral, ce qui met de nombreuses personnes en danger.

En amont, la dégradation du paysage, l'agriculture non durable et les tempêtes ont un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les agriculteurs qui dépendent de l'environnement pour leur subsistance et leurs revenus.

Le PNUE, financé par la Commission européenne, s'est associé au gouvernement haïtien, à plusieurs ONG et aux associations de pêcheurs et de cultivateurs de vétiver pour mettre en œuvre des mesures pilotes basées sur l'écosystème par le biais d'une approche de la crête au récif, afin de démontrer le potentiel de réduction des inondations intérieures et côtières et d'augmentation de la résilience de la population locale.

Cette approche offre un moyen intégré de protéger les écosystèmes côtiers et leurs services et d'atténuer une séquence d'événements en aval qui ont un impact sur les vies et les moyens de subsistance, de la source à la mer.

Les interventions sur le terrain ont été entreprises :

- En plus de la plantation d'arbres le long des cours d'eau, le projet a aidé les agriculteurs coopératifs à adopter des pratiques de culture du vétiver plus durables qui visent à améliorer la qualité et les rendements du vétiver, tout en réduisant l'érosion des sols.

- La revégétalisation des côtes sert de tampon naturel contre les risques côtiers, tels que les ondes de tempête et les inondations côtières, et protège ainsi les infrastructures locales et la vie des gens ;

- Des pêcheries durables et résistantes pour accroître la résilience locale aux catastrophes. Grâce au projet, les pêcheurs ont appris les gestes qui sauvent en mer et ont réparé leurs bateaux, ce qui leur a permis de pêcher au large et de protéger ainsi l'environnement côtier. Un système d'alerte précoce a également été mis en place.

Le projet soutient également le processus de désignation de Port Salut comme l'une des premières zones marines protégées.