Engagement des parties prenantes pour une meilleure gestion de la réserve forestière de Mvai dans le district de Ntcheu, au Malawi

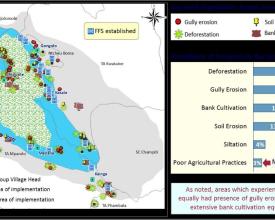

Le projet AREECA s'attaque à l'empiètement et à la dégradation de la réserve forestière de Mvai, au Malawi, afin de protéger les ressources naturelles vitales. Une approche multipartite, initiée par la FAO et l'UICN, a été utilisée pour lutter contre les facteurs d'empiètement, notamment la collecte de bois de chauffage, la production de charbon de bois et l'expansion de l'agriculture, qui menacent l'écosystème de Mvai et l'approvisionnement en eau du barrage de Mpira. Les principales interventions ont consisté à cartographier la dégradation pour évaluer les zones touchées, à créer un forum des chefs pour coordonner la gouvernance, à formuler des règlements plus stricts et à les faire appliquer au niveau local, ainsi qu'à délimiter les frontières de la réserve avec l'aide de la communauté.

En outre, la création de terrains boisés et de moyens de subsistance alternatifs tels que la banane, l'ananas, l'élevage de bétail et l'apiculture ont été introduits pour réduire la pression sur la forêt. Cette approche collaborative, impliquant les chefs locaux, les organismes gouvernementaux et les communautés environnantes, a permis de réduire l'empiètement et d'offrir des alternatives économiques durables.

Contexte

Défis à relever

La réserve forestière de Mvai a subi un empiètement et une dégradation importants dus à des activités non durables telles que la production de charbon de bois, la collecte de bois de chauffage et l'expansion de l'agriculture, ce qui a menacé l'approvisionnement en eau du barrage de Mpira. En 2021, plus de 450 hectares de la réserve ont été touchés. Cette dégradation menace non seulement l'écosystème forestier, mais aussi le barrage de Mpira, une source d'eau cruciale pour de nombreuses communautés du district de Ntcheu et des districts méridionaux environnants.

La forêt joue un rôle vital en tant que bassin versant, assurant l'approvisionnement en eau pour l'agriculture locale et les besoins des ménages. Sa dégradation met en péril la productivité des exploitations agricoles voisines et les moyens de subsistance des habitants qui dépendent de sources d'eau fiables. La faiblesse des mesures d'application, les ressources limitées pour les patrouilles communautaires et l'absence d'une gouvernance organisée ont initialement entravé les efforts de gestion efficace de ces ressources.

L'empiètement transfrontalier en provenance du Mozambique a également aggravé le problème, soulignant la nécessité d'une approche collaborative pour protéger les ressources de Mvai.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Lacartographie de la dégradation sert de point de départ, en identifiant les zones critiques touchées par l'empiètement et en soulignant les différences juridictionnelles dans les niveaux de dégradation, ce qui permet de cibler les interventions. Ces données permettent au Forum des chefs de développer une approche unifiée de la gouvernance au sein des autorités locales et de coordonner les actions visant à résoudre des problèmes spécifiques. Grâce aux efforts d'éducation et de sensibilisation de la communauté menés par le forum, les résidents locaux comprennent l'importance écologique de la forêt et la nécessité de pratiques durables, ce qui les prépare à se conformer à des règlements plus stricts qui régissent l'utilisation de la forêt.

Après la sensibilisation et le renforcement juridique, la démarcation des limites de la réserve avec la participation de la communauté consolide les limites physiques de la forêt, en clarifiant les zones protégées et en réduisant les conflits liés à l'utilisation des terres. Enfin, la diversification des moyens de subsistance offre des alternatives de revenus durables, réduisant la pression sur les ressources forestières et garantissant que les membres de la communauté disposent d'options économiques viables. Ensemble, ces éléments constituent une stratégie cohérente, dans laquelle la gouvernance, l'adhésion de la communauté, l'application de la législation et le soutien économique convergent pour obtenir des résultats à long terme en matière de conservation.

Blocs de construction

Cartographie de la dégradation et étude de base

La cartographie des zones dégradées de la réserve forestière de Mvai était une première étape essentielle pour identifier l'étendue de l'empiètement et prioriser les efforts de restauration. Le processus comprenait des évaluations de la réserve afin de localiser les zones touchées par la production de charbon de bois, la collecte de bois de chauffage et l'expansion de l'agriculture. En 2021, 450 hectares de forêt ont été confirmés comme étant affectés par des activités d'empiètement. Cette cartographie a permis d'avoir une vision claire des points chauds de la dégradation et de faciliter les interventions ciblées, en constituant la base de la délimitation des frontières, des stratégies d'application et de l'engagement des communautés. Les données cartographiées ont aidé l'équipe du projet et les autorités locales à comprendre l'ampleur de la dégradation et à fixer des objectifs mesurables pour la restauration et la conservation, garantissant ainsi que les ressources et les efforts soient alloués efficacement aux zones les plus critiques.

Facteurs favorables

- Participation de la communauté : les connaissances locales ont contribué à l'identification précise des zones dégradées.

- Soutien du gouvernement: Le soutien officiel du département des forêts a permis une cartographie systématique.

- Ressources techniques: L'utilisation d'outils cartographiques a permis de délimiter clairement les zones touchées afin de les classer par ordre de priorité.

Leçon apprise

La cartographie de la dégradation est essentielle pour comprendre l'étendue de l'empiètement et organiser des réponses ciblées. L'implication des communautés locales dans le processus de cartographie améliore la précision et l'appropriation, car elles fournissent des informations de terrain sur les zones touchées. La cartographie a mis en évidence le fait que le niveau de dégradation des forêts est étroitement lié au rôle et à l'efficacité des autorités locales, les niveaux d'empiètement variant en fonction de la juridiction. Cette constatation souligne l'importance d'une application unifiée de la législation dans les différentes zones administratives afin de garantir une protection cohérente des ressources. Une identification claire des zones de dégradation permet une allocation efficace des ressources et concentre les efforts de restauration là où ils sont le plus nécessaires, améliorant ainsi les chances de réussite de la réhabilitation.

Mise en place du Forum des chefs

Le Forum des chefs a été créé pour renforcer la gouvernance et réduire l'empiètement en réunissant les chefs locaux, les responsables des conseils de district et les représentants des communautés dans le cadre d'une approche collaborative. Formé après de vastes consultations en 2022, le Forum a établi une structure formelle pour coordonner les efforts de gestion des ressources naturelles, en s'alignant sur les autorités traditionnelles et le gouvernement local pour mettre en œuvre des pratiques durables. Les principales responsabilités comprennent la défense de la gestion des ressources, la mobilisation de fonds, la création et l'application de règlements et la sensibilisation de la communauté à l'utilisation durable des terres. Le forum sert de pont entre le projet et les parties prenantes locales, encourageant la coopération et la responsabilité. Des réunions régulières et des visites sur le terrain permettent aux chefs d'observer directement les problèmes de gestion des forêts et d'aborder des questions telles que le pâturage et l'agriculture dans les zones protégées.

Facteurs favorables

- Représentation inclusive : l'engagement des chefs, des membres des conseils de district et des groupes communautaires a favorisé une prise de décision équilibrée.

- Soutien du gouvernement et des projets: Les activités du forum ont bénéficié de ressources et d'une légitimité.

- Confiance de la communauté: L'autorité traditionnelle des chefs a assuré le respect et l'adhésion de la communauté.

Leçon apprise

Le Forum des chefs démontre la valeur de l'engagement des structures de gouvernance locales dans la gestion des ressources. L'inclusion des chefs traditionnels et de divers groupes communautaires garantit que les politiques sont respectées et adaptées aux besoins locaux. La structure du forum crée une responsabilité et améliore la communication entre les parties prenantes, ce qui favorise une approche collaborative. Des réunions régulières et des visites sur le terrain permettent aux chefs d'avoir une vision directe des défis de la conservation, ce qui leur permet de prendre des décisions en connaissance de cause et d'obtenir le soutien de la communauté. La mise en place d'un organe de gouvernance formalisé est essentielle pour soutenir les efforts de conservation à long terme et aligner les pratiques locales sur les objectifs de restauration nationaux.

Éducation et sensibilisation de la communauté

L'éducation et la sensibilisation des communautés étaient des éléments essentiels du projet visant à réduire l'empiètement et à promouvoir des pratiques durables dans la réserve forestière de Mvai. Le forum des chefs a organisé des visites sur le terrain pour présenter les défis de la gouvernance et éduquer les participants sur les avantages environnementaux, sociaux et économiques de la gestion des ressources naturelles. Les dirigeants locaux ont organisé des sessions de plaidoyer et de sensibilisation pour informer les communautés de l'importance de la conservation, de l'utilisation durable des terres et des réglementations légales relatives à l'utilisation des ressources. Les campagnes de sensibilisation ont mis l'accent sur les impacts de la déforestation et ont introduit des moyens de subsistance durables, dans le but de modifier les comportements par rapport à l'exploitation forestière. Ces activités ont permis aux communautés d'assumer la responsabilité de la protection des forêts et de signaler les activités illégales, ce qui a permis de réduire considérablement l'empiètement et de favoriser un état d'esprit de conservation parmi les résidents locaux.

Facteurs favorables

- Sensibilisation au niveau local: Les chefs traditionnels ont joué un rôle important dans la sensibilisation de la communauté et la prise de conscience.

- Démonstrations pratiques: Les visites sur le terrain ont permis de mettre en évidence les défis réels en matière de gouvernance et de conservation.

- Mobilisation des ressources : Le soutien apporté aux besoins matériels et logistiques a permis d'assurer l'efficacité des efforts de sensibilisation.

Leçon apprise

L'éducation de la communauté permet de mieux comprendre et de changer les attitudes vis-à-vis de la conservation. Lorsque les dirigeants locaux mènent des actions de sensibilisation, les membres de la communauté sont plus enclins à faire confiance et à adopter des pratiques durables. Les démonstrations sur le terrain des problèmes de gouvernance permettent de comprendre concrètement l'importance de la gestion des ressources, ce qui renforce la valeur de la conservation. Il est essentiel de poursuivre les efforts de sensibilisation, car il faut du temps et de la constance pour modifier des comportements établis de longue date. L'engagement doit inclure des conseils pratiques sur les moyens de subsistance alternatifs afin de réduire efficacement la dépendance à l'égard des ressources forestières.

Des règlements et des mécanismes d'application adéquats

Pour lutter contre les activités illégales dans la réserve forestière de Mvai, des règlements plus stricts et des mécanismes d'application renforcés ont été mis en place par le Forum des chefs en collaboration avec le gouvernement local. Ces règlements régissent les activités telles que la production de charbon de bois, l'agriculture et la collecte de bois de chauffage dans la réserve. Les mesures comprennent des sanctions plus sévères pour l'utilisation illégale des ressources, la sensibilisation de la communauté aux répercussions juridiques et l'amélioration du soutien aux comités de patrouille locaux. Le projet a fourni l'équipement nécessaire aux comités communautaires pour patrouiller et surveiller les empiètements, tandis que les autorités locales ont accepté d'accélérer les procédures judiciaires pour les délits forestiers. Ce cadre d'application plus strict s'attaque aux problèmes sous-jacents de l'empiètement, ce qui permet de dissuader efficacement les activités illégales. En outre, les campagnes de sensibilisation des communautés, menées par les autorités traditionnelles, ont renforcé l'importance du respect des règlements pour une gestion durable des forêts.

Facteurs favorables

- Soutien des autorités locales et traditionnelles: Les chefs et les fonctionnaires soutiennent les efforts d'application de la loi.

- Patrouilles communautaires: Les comités locaux ont été équipés pour surveiller les activités forestières.

- Engagement du pouvoir judiciaire: Le soutien juridique a permis d'accélérer le traitement des affaires d'infractions forestières.

Leçon apprise

Des règlements plus stricts sont essentiels pour une gestion efficace des ressources. L'application locale, soutenue par les chefs traditionnels, améliore l'adhésion de la communauté et favorise le respect des règlements. La fourniture de ressources et d'équipements aux patrouilles communautaires permet de s'assurer qu'elles sont bien équipées pour surveiller les activités forestières, tandis que le soutien judiciaire renforce l'application des sanctions. L'éducation de la communauté sur les conséquences juridiques renforce la compréhension et décourage les activités illégales. Le rôle du forum des chefs dans la sensibilisation et l'application des lois comble le fossé entre l'autorité traditionnelle et la gouvernance formelle, ce qui rend les mesures d'application plus cohérentes et plus efficaces.

Délimitation des réserves avec la participation de la communauté

La délimitation des frontières de la réserve forestière de Mvai a été le fruit d'une collaboration entre la communauté locale, les chefs traditionnels et les agences gouvernementales. Grâce à des consultations et à des visites sur le terrain, les frontières ont été marquées afin de délimiter clairement les zones protégées, de minimiser les conflits liés à l'utilisation des terres et de réduire les accès non autorisés. Les membres de la communauté ont participé au processus de délimitation, renforçant ainsi leur compréhension et leur respect des limites de la zone protégée. La démarcation comprenait des marqueurs physiques, rappelant visiblement à la communauté les limites de la forêt, ce qui a également permis d'organiser des patrouilles et de faire respecter les restrictions d'accès. Cette délimitation claire a permis au projet de gérer les ressources forestières de manière systématique, tandis que la participation de la communauté a assuré le respect et la reconnaissance de la démarcation par toutes les parties prenantes. Ce processus de démarcation collaboratif a renforcé le rôle de la communauté dans la conservation et a consolidé les limites en tant que base pour une gestion durable.

Facteurs favorables

- Participation de la communauté: Les résidents ont participé à la délimitation des frontières, ce qui a favorisé le respect de la population locale.

- Soutien du gouvernement et des chefs traditionnels: Légitimité de l'établissement des frontières.

- Marqueurs physiques: Des indicateurs visibles renforcent le statut de protection de la forêt.

Leçon apprise

L'implication de la communauté dans la délimitation des frontières favorise le respect et l'adhésion aux zones protégées. Lorsque les résidents locaux participent activement au processus de délimitation, ils comprennent mieux les limites de la forêt et s'engagent à les respecter. Le processus a également mis en évidence le fait que des marqueurs physiques visibles sont essentiels pour maintenir des limites claires, réduire les malentendus et empêcher l'accès non autorisé. En outre, l'implication des chefs de communautés et des autorités traditionnelles dans les efforts de démarcation renforce la responsabilité locale, car ces personnalités respectées peuvent plaider en faveur du respect des limites au sein de leurs communautés. L'exercice a montré que la démarcation des limites est plus efficace lorsqu'elle est soutenue par une éducation sur l'importance écologique de la réserve, aidant la communauté à voir la démarcation comme une responsabilité partagée pour protéger les ressources qui soutiennent l'approvisionnement en eau, l'agriculture et les moyens de subsistance locaux.

Diversification des moyens de subsistance pour la conservation

Afin de réduire la dépendance de la communauté à l'égard des activités de déforestation, le projet a introduit des options de diversification des moyens de subsistance, notamment l'agriculture irriguée, l'apiculture, la production de bananes et d'ananas, l'élevage de chèvres et de poulets, et la culture de champignons. Ces activités offrent des alternatives de revenus durables qui s'alignent sur les objectifs de conservation de la réserve forestière de Mvai. Les agriculteurs locaux sont formés à l'irrigation à petite échelle et aux techniques d'agriculture durable afin d'améliorer la productivité sans étendre les terres agricoles. À ce jour, quatre systèmes d'irrigation ont été mis en place pour permettre la production de cultures trois fois par an. La diversification des moyens de subsistance vise à créer une base de revenus durable pour la communauté, en réduisant la nécessité de produire du charbon de bois et d'exploiter la forêt. Ces initiatives en sont à différents stades de mise en œuvre, certaines étant pleinement opérationnelles, comme la culture de bananes et d'ananas, tandis que d'autres, comme la production de champignons et la pisciculture, le seront d'ici mars 2025.

Facteurs favorables

- Formation et ressources: Les communautés ont acquis des compétences et des outils leur permettant de trouver d'autres moyens de subsistance.

- Motivation économique: Les options de revenus durables ont rendu les efforts de conservation plus attrayants.

- Adaptation locale: Les activités ont été choisies en fonction de leur adéquation à l'environnement local et aux besoins de la communauté.

Leçon apprise

L'offre de moyens de subsistance alternatifs réduit la pression sur les ressources forestières et soutient les objectifs de conservation à long terme. Les incitations économiques motivent efficacement les communautés à adopter des pratiques durables. L'adaptation des activités de subsistance aux conditions locales et aux besoins de la communauté augmente leurs chances de succès et d'adoption. Une formation et des ressources constantes sont essentielles pour maintenir la productivité et l'intérêt pour ces alternatives.

Impacts

Le projet a permis de réduire les empiètements, de renforcer l'engagement des communautés et d'offrir des moyens de subsistance durables. Sur le plan environnemental, la cartographie et la délimitation des frontières de la réserve forestière de Mvai ont contribué à réduire l'accès non autorisé, tandis que des règlements plus stricts et leur application ont permis d'améliorer le respect des règles. La création de boisés et l'introduction de moyens de subsistance alternatifs pour les communautés environnantes, notamment le développement de l'irrigation, l'élevage de bétail, la culture à petite échelle de bananes et d'ananas et l'apiculture, ont fourni des sources de revenus durables, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des activités de déforestation. Sur le plan social, la création du Forum des chefs a favorisé une approche collaborative de la gestion des forêts, réunissant les autorités traditionnelles, les fonctionnaires et les membres de la communauté pour protéger les ressources de Mvai. Les premiers résultats montrent une diminution du nombre de fours à charbon illégaux et une réduction de la zone empiétée de 450 à moins de 100 hectares, ce qui démontre l'efficacité de la combinaison de la gouvernance et du soutien aux moyens de subsistance pour la conservation durable de la forêt.

Bénéficiaires

- 45 000 personnes dans le bassin versant de Mpira

- Chefs de communautés et comités locaux, habitants des villages environnants qui participent aux programmes de subsistance,

- les autorités traditionnelles impliquées dans la gestion des forêts.

- Plus de 200 000 personnes dans les districts de Balaka et Machinga

Objectifs de développement durable

Histoire

Le chef de groupe de village (GVH) Kasale est un chef traditionnel relevant de l'autorité traditionnelle Kwataine dans le bassin versant de Mpira, dans le district de Ntcheu. Sa juridiction jouxte la réserve forestière de Mvai et elle est responsable de Kasale Blcok, une partie des cinq blocs délimités. Elle a sous ses ordres plus de 10 chefs de village.

Cette chef visionnaire est une icône des interventions de la RPF dans le district de Ntcheu en raison de son zèle à mobiliser ses sujets pour conserver les forêts à l'intérieur et à l'extérieur de Mvai. Elle se souvient de l'époque où la région était entièrement recouverte d'arbres et où elle était témoin des pratiques destructrices. Aujourd'hui, elle se tient debout, car elle a pris des mesures pour résoudre les problèmes. Dans sa région, elle a redécoupé la zone en trois parties pour faciliter le suivi et la coordination des activités. Elle a contribué à la formulation de règlements concernant les précieuses ressources naturelles (forêts) de la région.

GVH Kasale est l'un des dirigeants qui ont promis d'œuvrer à l'intensification de la RPF lors de la formation du Forum des chefs sur la restauration en 2022. À ce jour, elle a fait preuve d'une grande efficacité dans la réalisation de cette promesse. Plus de 100 hectares ont été restaurés dans sa région. Elle attribue ce résultat aux plans mis en place par la communauté. Les groupes disposent d'un plan de travail prévoyant des activités spécifiques dans le temps. La GVH se souvient que "lorsque nous avons commencé, la mission semblait impossible, mais nous avons restauré plus de 100 hectares, ramené les fruits sauvages perdus et certains animaux, et l'agriculture a diminué".

Elle en appelle aux services gouvernementaux pour qu'ils apportent leur soutien aux communautés en organisant des patrouilles occasionnelles et en leur fournissant du matériel de travail. Le gouvernement, par l'intermédiaire de l'AREECA, est en train de fournir des équipements de travail aux communautés.

GVH Kasale a également apprécié les efforts de l'AREECA en matière de soutien socio-économique (ananas, ruchers, poulets, chèvres, réhabilitation du système d'irrigation de Mpamadzi, etc. Selon le chef, l'ensemble des travaux de restauration et des initiatives visant à assurer des moyens de subsistance changent la donne pour parvenir à une restauration significative.