Gestion durable de l'utilisation des terres dans le village de Konegummez, au Turkménistan

Le village de Konegummez est situé dans la partie sud-ouest des montagnes Kopetdag du Turkménistan, à la frontière avec l'Iran, à une altitude de 1 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le village abrite 200 familles, soit une population d'environ 1 229 personnes qui vivent dans un climat semi-aride et tirent leur subsistance de l'élevage et de l'agriculture, principalement.

S'appuyant sur les forces et la volonté sociales des villageois et soutenu par des projets de développement internationaux, le village est aujourd'hui un excellent exemple de planification et de gestion collective des ressources naturelles et de l'agriculture, avec une amélioration des services écosystémiques et de la biodiversité, tout en générant des revenus de manière durable.

Les questions sociales, organisationnelles et techniques qui ont permis à la communauté de Konegummez de réussir sont décrites ci-après.

Contexte

Défis à relever

Le village de Konegummez est situé dans une région montagneuse au climat semi-aride. L'eau a toujours été une ressource rare, de même que les sols fertiles pour l'agriculture.

En raison de la forte croissance de la population et du cheptel, les forêts naturelles de genévriers de la région, qui protègent les sols et fournissent de l'eau, se sont dégradées, de même que les pâturages naturels. En 1930, environ 150 personnes vivaient dans le village avec 800 têtes de petits ruminants et 100 têtes de bétail. Actuellement, 1 229 personnes vivent dans le village et possèdent un total de 5 000 têtes de petits ruminants et 700 têtes de bétail.

Dans ces conditions, la population locale a dû chercher des moyens de gérer durablement les pâturages, de conserver et de restaurer les forêts restantes, de développer des techniques de collecte de l'eau et de rechercher d'autres sources de revenus.

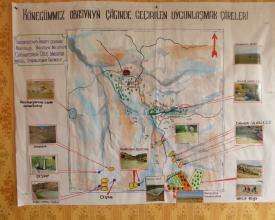

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Tous les éléments font partie d'une approche de gestion durable et intégrée de l'utilisation des terres. D'une part, il existe des composantes "dures", telles que BB1, BB2 et BB3, qui se concentrent sur la gestion des ressources naturelles, l'agriculture et l'élevage. D'autre part, il existe des dimensions "douces" de l'approche, liées au comportement des populations, aux interactions et aux relations socioculturelles.

Les composantes "dures" ne fonctionnent pas sans les composantes "douces". Les approches réussies de gestion des terres sont mises en œuvre par des personnes bien organisées, motivées et désireuses d'apprendre. Les personnes et leurs interactions socioculturelles en sont la base.

Blocs de construction

Récolte et gestion durables de l'eau dans les zones semi-arides, y compris la protection des ressources naturelles

L'eau destinée à la consommation domestique (eau potable), à l'irrigation agricole et à l'abreuvement du bétail est une ressource fondamentale et rare dans les zones rurales du Turkménistan. Ainsi, dans un climat semi-aride, l'eau est un puissant moteur de développement et de gestion durable de l'utilisation des terres.

En 1991, les villageois de Konegummez ont pu construire leur propre système d'approvisionnement en eau. Une personne a été nommée mirab (personne responsable de la distribution équitable de l'eau et du suivi des calendriers d'irrigation) pour assurer la maintenance technique du système.

En outre, avec la participation d'organisations internationales de développement, les villageois ont construit en 2006 un puits pour alimenter en eau de nouvelles terres agricoles destinées à la culture d'arbres fruitiers et de légumes.

À ce jour, le village possède 4 puits et 5 barrages de captage ont été construits, où des réservoirs avec de grands volumes d'eau ont été formés. Ces réservoirs ne servent pas seulement à approvisionner les habitants en eau, mais aussi à abreuver le bétail.

Afin de protéger les sources d'eau à proximité du village, les villageois ont planté 10 000 genévriers. Sur ces sites de conservation, le pâturage du bétail est fortement contrôlé. Cette mesure a permis de réduire considérablement le nombre de têtes de bétail.

Facteurs favorables

En raison de la forte croissance démographique et de l'augmentation du nombre de têtes de bétail, les villageois ont été incités à rechercher des solutions en matière d'approvisionnement en eau. Grâce à la formulation claire de leurs besoins et à la contribution de leurs propres ressources, les villageois ont pu obtenir le soutien d'organisations gouvernementales et de la coopération internationale au développement pour des mesures de collecte et de gestion de l'eau.

Leçon apprise

Le principal enseignement tiré est que la collecte et la gestion de l'eau ne peuvent être considérées comme une question isolée. Elles sont étroitement liées à la protection et à la restauration des ressources naturelles au niveau du paysage, comme les forêts naturelles, ainsi qu'à la gestion des terres productives à des fins agricoles et d'élevage. Ce n'est que si ces mesures sont planifiées et gérées en combinaison que la collecte et la gestion de l'eau seront couronnées de succès.

Sur le plan technique, les enseignements tirés sont liés à la nécessité de créer des puits et d'exploiter les eaux de surface dans des réservoirs, afin de fournir suffisamment d'eau à une population croissante, au bétail et à une production agricole diversifiée.

Intensifier et diversifier la production agricole

À Konegummez, la disponibilité de terres fertiles est limitée. Les agriculteurs cultivent des légumes, tels que des tomates, des carottes, des choux ou des pommes de terre. Presque toutes les familles possèdent des arbres fruitiers, par exemple des pommiers, des abricotiers, des noyers et des amandiers. Les récoltes servent d'abord à la consommation familiale et le surplus est stocké pour l'hiver.

En 2014, les agriculteurs locaux, avec le soutien d'un projet, ont construit la première serre (90 m²). Le chef et l'ancien du village ont été nommés responsables de la gestion de la serre. L'objectif de la construction de cette serre était de former les agriculteurs locaux et de s'adapter ainsi aux impacts négatifs du changement climatique. L'année suivante, trois autres serres ont été construites par les agriculteurs eux-mêmes.

Sur un terrain loué de 33 ha, les agriculteurs cultivent des arbres fruitiers et des légumes. Plus de la moitié de la récolte est vendue. La parcelle est irriguée au goutte-à-goutte, ce qui garantit une très faible consommation d'eau.

Sur des champs pluviaux loués individuellement, les agriculteurs cultivent du blé sur ordre du gouvernement. Sur ces parcelles, le revenu agricole dépend du niveau des précipitations et varie donc fortement d'une année à l'autre.

En général, au cours des 15 dernières années, les familles d'agriculteurs ont considérablement diversifié leur production agricole et l'ont rendue plus résistante aux effets négatifs du changement climatique.

Facteurs favorables

Le soutien initial d'un projet de développement international pour la serre a été très utile pour fournir une technologie innovante dans ce domaine. La gestion de la serre, qui a fait ses preuves, ainsi que les nouvelles formes de légumes, ont été des facteurs très importants pour que les agriculteurs fassent confiance à la nouvelle technologie. La vente réussie de légumes et de fruits sur les marchés voisins est une motivation importante pour les familles d'agriculteurs.

Leçon apprise

La diversification de la production agricole à plus grande échelle (en l'occurrence au niveau du village) dépend de la volonté des gens d'essayer quelque chose de nouveau. Dans le cas de Konegummez, l'ancien et le chef du village ont joué le rôle d'"innovateur". Ce fait a permis de combiner deux facteurs de réussite : (1) la volonté d'essayer de nouvelles choses et (2) le fait d'avoir une personne comme "innovateur" qui est socialement acceptée, encore mieux dans une position hiérarchique plus élevée, comme dans ce cas le chef.

Pour les innovations coûteuses, comme la serre, il semble également important qu'un acteur, dans ce cas le projet de développement international, qui peut fournir des ressources financières, prenne le risque lié à un éventuel échec. Cela contribue de manière significative à ce que les agriculteurs pauvres s'engagent dans des technologies innovantes.

Gestion durable des pâturages et du bétail

Le bétail est la principale source de revenus des agriculteurs. Chaque année, lorsque le nombre de petits ruminants a augmenté, les moutons sont vendus sur le marché ou utilisés à des fins de consommation, afin de maintenir la capacité de charge des pâturages naturels. La vente de moutons se fait principalement en été. Pour l'usage personnel, les animaux sont abattus à l'automne et mis en conserve pour être consommés jusqu'à l'automne suivant. Actuellement, le village compte 4 troupeaux de petits ruminants, pour un total de 5 000 têtes, et 700 têtes de bovins.

Outre les produits carnés, les familles d'agriculteurs tirent un petit revenu de la production de fromages locaux (de vache et de chèvre). Récemment, la demande de fromage de chèvre a augmenté en raison des déplacements des habitants des villes de la région vers le village.

Récemment, les propriétaires d'animaux ont réduit de 30 % (de 7 500 à 5 000) le nombre de petits ruminants dans leurs troupeaux. Le nombre d'animaux est contrôlé par les bayars (agriculteurs élus qui ont une grande expérience de l'élevage). Les bayars vérifient le nombre d'animaux tous les deux mois et avertissent les propriétaires d'animaux de réduire le nombre d'animaux si le troupeau dépasse 1 000 têtes. À la fin de chaque saison, les agriculteurs vendent leurs animaux pour réduire les troupeaux à 800 têtes. Les agriculteurs ont également commencé à améliorer la race des bovins, résistante au froid rigoureux des hauts plateaux.

Facteurs favorables

Dans les sociétés d'élevage, le nombre de têtes de bétail n'est pas seulement une question économique, mais aussi une question de statut social. Un nombre élevé de têtes de bétail est synonyme de statut social élevé. Les agriculteurs des Konegummez ont surmonté ce piège social, qui conduit à la dégradation des ressources naturelles. Les agriculteurs locaux ont mis au point un mécanisme (appelé bayar) qui permet, d'un commun accord, de maintenir un nombre de têtes de bétail correspondant à la capacité de charge des pâturages. La meilleure qualité des moutons permet de réduire la vulnérabilité aux maladies et d'obtenir de meilleurs prix sur le marché.

Leçon apprise

La modification des modes d'élevage est un défi majeur pour les sociétés d'élevage. Il nécessite des accords sociaux généralisés au sein de la société, soutenus par les dirigeants de la communauté, et ne fonctionnera que si :

- les agriculteurs tirent un avantage clair et tangible de la réduction du nombre de têtes de bétail ;

- il existe des mécanismes clairs et mutuellement acceptés pour contrôler le nombre de têtes de bétail.

Planification conjointe et action collective au niveau communautaire

Le développement de Konegummez se caractérise par une forte action collective. En s'organisant, les membres de la communauté ont réussi à encourager les agences gouvernementales à fournir des services de base :

- des années 1940 à 1960a : l'école, le bureau de poste, la bibliothèque, l'épicerie, l'électricité et le premier puits ont été créés.

- En 1999, le village a été gazéifié et en 2016, la route d'accès au village a été asphaltée.

- Les villageois ont construit eux-mêmes trois grands ponts.

Dans les années 2000, afin de gérer durablement les ressources naturelles et de s'occuper des autres problèmes de la communauté, un comité informel a été formé, comprenant 9 villageois. Le groupe a appris à identifier les défis et les solutions communautaires et à élaborer des plans d'action. Chaque année, le groupe élabore un plan d'action annuel, qui est diffusé et finalement approuvé par les villageois. Il existe également une planification à long terme, axée sur des questions plus importantes.

Après avoir effectué un grand nombre de travaux de protection sociale et environnementale dans la communauté, les villageois ont compris qu'il fallait continuer à résoudre les problèmes par des efforts conjoints. Des dirigeants communautaires ont émergé et jouissent de la confiance des villageois. Il existe également une compréhension mutuelle avec les autorités locales et les organisations gouvernementales, ces dernières soutenant les villages dans la résolution de leurs problèmes.

Facteurs favorables

Les projets de développement ont grandement contribué au développement de l'auto-organisation de la communauté locale. Les villageois ont non seulement reçu un soutien financier, mais ils ont également acquis des connaissances et des compétences en matière de planification, de développement du leadership, de création de partenariats sociaux, de gestion durable des pâturages, d'adaptation au changement climatique, etc. Néanmoins, les habitants de Konegummez avaient déjà l'"esprit" d'apprendre et avaient fait par le passé de bonnes expériences en matière de planification, d'organisation et de mise en œuvre du travail communautaire, ce que l'on appelle la "force de l'unité".

Leçon apprise

Selon les villageois, les projets internationaux les ont aidés à voir le monde sous un angle différent, à élargir leurs horizons, à s'unir encore plus, à collecter des fonds et des ressources pour le développement rural durable. La plupart des membres du comité ont pu se rendre en Israël, au Kazakhstan, au Tadjikistan et en Turquie, échanger des expériences et de nouvelles connaissances et les transmettre à leurs concitoyens.

Ces connaissances leur servent aujourd'hui à gérer durablement les ressources naturelles et à protéger et réhabiliter leurs forêts.

Combiner la cohésion sociale traditionnelle avec de nouvelles formes d'organisation locale

Konegummez bénéficie de nombreux services domestiques et de services écosystémiques provenant des ressources naturelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les villageois, contrairement à d'autres, ne sont pas morts de faim ; la diligence, l'assistance mutuelle, l'organisation, ainsi que le travail acharné et l'amour de leur terre les ont aidés à survivre en ces temps difficiles.

Depuis la fondation du village, les habitants se sont continuellement engagés dans des actions collectives, basées sur la confiance mutuelle et la conviction que "l'union fait la force". Au fil du temps, la forte cohésion sociale a également "payé" pour les villageois. Ces expériences positives ont renforcé la conviction que "l'union fait la force" et ont motivé les villageois à toujours aspirer à de nouveaux horizons et à poursuivre le développement de leur village.

C'est également la raison pour laquelle ils ont pu créer un comité informel afin de planifier et de gérer durablement les ressources naturelles du village. Le groupe comprend au total 9 personnes : bergers, bayar, anciens du village, mirab, agriculteurs et un enseignant.

Un autre exemple d'organisation "moderne" est lié à la vente de produits agricoles. Les agriculteurs ont mis au point un mécanisme d'économie des ressources. Ils choisissent parmi leurs propres villageois une personne possédant un petit camion, qui se rend au marché et y vend la récolte de plusieurs agriculteurs. Sur le revenu perçu, chaque agriculteur verse 10 %.

Facteurs favorables

Comme nous l'avons souligné plus haut, le facteur le plus important pour la cohésion sociale et le bon fonctionnement de l'organisation locale est le succès obtenu par les villageois en s'organisant eux-mêmes. Il s'agit d'un moteur très puissant pour le développement durable.

Leçon apprise

La cohésion sociale, la confiance mutuelle et un leadership fort sont les piliers du développement rural durable et peuvent être utilisés indépendamment de la question en jeu dans différents contextes : par exemple, l'amélioration des infrastructures, le développement économique local et l'utilisation durable des ressources naturelles.

Impacts

La gestion durable de l'utilisation des terres exige l'intégration des aspects socioculturels, écologiques, économiques et techniques pour être couronnée de succès. Le village de Konegummez est un excellent exemple de la manière dont l'intégration de ces éléments peut fonctionner dans la pratique.

Les villageois ont été en mesure de :

- Combiner les formes traditionnelles d'organisation locale, comme les bayars (résidents élus ayant une grande expérience de l'élevage) qui contrôlent le nombre de têtes de bétail et les nouveaux comités informels qui planifient collectivement la gestion des pâturages et la conservation des ressources naturelles.

- Planification consciente et collective de l'utilisation et de la gestion des ressources naturelles et de l'agriculture, sur la base d'une planification convenue et écrite, suivie d'un suivi.

- Restaurer et protéger les pâturages naturels contre la dégradation, en réduisant le cheptel de 30 % (de 7 500 à 5 000 têtes de petits ruminants) pour atteindre un niveau durable.

- S'engager dans des formes d'agriculture alternatives et innovantes pour la région, comme par exemple des légumes cultivés dans des serres, des arbres fruitiers irrigués, l'intensification et la concentration de la production agricole sur des parcelles de terre plus petites.

- Récupération et gestion durables de l'eau : construction de 4 puits de 130 à 140 mètres de profondeur et de 5 barrages de captage, où des réservoirs avec de grands volumes d'eau ont été formés, et reboisement par la plantation de 10 000 plants de genévrier sur les pentes des montagnes.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires des mesures de gestion des terres mises en place sont l'ensemble de la population du village de Konegummez, dont les principales sources de revenus sont l'élevage et l'agriculture.

Objectifs de développement durable

Histoire

En 2014, dans le village, les agriculteurs locaux, avec le soutien d'un projet de développement international, ont construit la première serre d'une surface de base de 90 m². Lors de l'assemblée générale du village, il a été décidé de confier la gestion de la serre au chef et à l'ancien du village, qui jouit d'un grand respect au sein de la population.

L'objectif de la construction de cette serre était de former les agriculteurs locaux aux spécificités de la culture sous serre, afin de s'adapter aux effets négatifs du changement climatique et de réduire les risques éventuels qui y sont liés. Selon le doyen, la première année, des poivrons, des piments et des tomates ont été cultivés dans la serre. Il a distribué gratuitement la récolte aux habitants de la région. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il agissait ainsi, il a répondu qu'à son âge, il n'avait pas besoin de richesses matérielles et que, pour lui, la richesse la plus importante était le bien-être de ses concitoyens. Si les habitants comprennent que la construction d'une serre est importante, ils commenceront à construire eux-mêmes des serres et assureront ainsi le bien-être économique de leurs familles et de leurs concitoyens en fournissant des produits sains et abordables. Un an après la première récolte de la première serre, trois autres serres ont été construites dans le village et plusieurs habitants ont commencé à venir consulter le doyen.