Identification des visions pour la gestion des zones protégées et quantification de leurs conséquences à Utrechtse Heuvelrug et Kromme Rijn (Pays-Bas)

La région de Kromme Rijn est un paysage culturel dynamique, façonné par des utilisations multiples et différents éléments de paysages typiquement néerlandais. Le parc national d'Utrechtse Heuvelrug, situé dans ce paysage, comprend d'importantes zones forestières et des valeurs de biodiversité, mais il a également une importance historique et récréative. La région doit être multifonctionnelle étant donné la densité de la population et les nombreuses attentes à l'égard du paysage, mais les différents intérêts d'utilisation ne sont pas toujours compatibles.

Afin de développer de nouvelles solutions, d'identifier de nouvelles orientations politiques et d'aider la société à évoluer vers des options synergiques, une approche de "conservation inclusive" est appliquée. Dans un premier temps, des entretiens avec les parties prenantes ont permis d'identifier différentes visions de l'utilisation et du développement du paysage. Celles-ci serviront de base à la modélisation des conséquences de ces différentes visions des parties prenantes. Enfin, les parties prenantes discuteront des visions et de leurs conséquences, et décideront d'une vision commune et des voies à suivre pour y parvenir.

Contexte

Défis à relever

Le parc national d'Utrechtse Heuvelrug et la région de Kromme Rijn sont des paysages périurbains, où un parc national et plusieurs petites zones naturelles sont situés dans une mosaïque de fermes, de petites villes et d'autres utilisations du sol. La région doit être multifonctionnelle étant donné la densité de la population et les nombreuses attentes à l'égard du paysage, mais les différents intérêts d'utilisation ne sont pas toujours compatibles. Ainsi, le principal défi pour la conservation de la nature et la gouvernance du paysage plus vaste dans lequel ces zones naturelles sont situées consiste à concilier des demandes multiples dans un endroit où les ressources sont rares. La multifonctionnalité est la norme et est attendue par les parties prenantes, mais elle n'est pas assurée en termes de fonctions individuelles. Parmi les problèmes identifiés figurent le déclin de la biodiversité, la surpopulation des zones de loisirs (en particulier en période de pandémie de COVID-19), les tensions entre l'agriculture et la nature (par exemple, les engrais azotés ont un impact négatif sur les zones naturelles), etc.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

L'ensemble de ces éléments constitue une combinaison de méthodes qui permet d'identifier et d'étudier les visions de développement des zones protégées et des paysages qui les entourent du point de vue de différentes parties prenantes et dimensions. Dans ce projet, nous visons à recueillir des points de vue au-delà des groupes d'acteurs traditionnels (tels que les agriculteurs, les décideurs) et nous nous concentrons sur le groupe le moins étudié, à savoir les résidents locaux. Nous ne partons pas non plus du principe qu'ils partagent la même vision de ce paysage, mais nous pensons plutôt qu'ils ont des points de vue différents sur le paysage et son développement. Cette approche permet de mieux saisir ces diverses perspectives au sein d'un même groupe d'acteurs et donc de mieux représenter la pluralité des valeurs existantes. En utilisant différentes méthodes de collecte de données et en combinant ces données, nous sommes en mesure de nous adresser à différents groupes au sein de la communauté des résidents. Cela permet également de prendre en compte non seulement le "quoi" mais aussi le "où" en termes de résultats souhaités. La prochaine étape de ce processus consisterait à présenter les résultats de ce processus de visualisation aux différentes parties prenantes et à les engager dans une délibération en vue d'une (série de) vision(s) partagée(s) / commune(s).

Blocs de construction

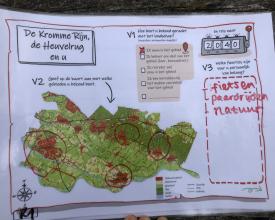

Entretiens en personne sur la cartographie participative avec des éléments artistiques

Cette étape vise à collecter les données nécessaires auprès d'un groupe diversifié d'acteurs locaux (parties prenantes, résidents et autres) qui permettront d'identifier leurs visions du paysage et des zones protégées qui s'y trouvent. Pour ce faire, nous avons utilisé des entretiens en personne avec des éléments de cartographie participative et des visuels basés sur l'art. Pour guider les entretiens, nous avons utilisé une approche appelée STREAMLINE, une série de canevas A3 laminés sur lesquels les personnes interrogées répondaient à des questions. Ces questions et ces canevas étaient organisés autour d'un récit, ce qui les rendait plus intuitifs et plus attrayants pour les personnes interrogées. Ils ont commencé par établir leur relation avec la zone, les parties qu'ils connaissaient et ont ensuite posé des questions sur l'importance des différentes fonctions du paysage et sur la manière dont les personnes interrogées souhaitaient que ce paysage se développe et l'endroit où elles souhaitaient le faire.

Facteurs favorables

Des approches telles que STREAMLINE, qui permettent d'obtenir des données en utilisant un format plus interactif, peuvent mettre les répondants à l'aise, leur permettre d'imaginer la situation plutôt que de répondre à une série de questions et, dans l'ensemble, de vivre une expérience plus impliquante et plus satisfaisante. L'inclusion d'éléments cartographiques sert deux objectifs : non seulement elle garantit que les répondants considèrent un lieu spécifique lorsqu'ils répondent aux questions, mais elle leur permet également de se souvenir d'éléments qui n'auraient pas été mentionnés autrement.

Leçon apprise

Ces méthodes interactives permettent d'obtenir des données sur ce que les parties prenantes apprécient dans le paysage et sur la localisation de ces valeurs. Elles sont également attrayantes pour un large public et peuvent être utilisées à la fois avec des profanes et des experts, des personnes de différents groupes d'âge. Ils créent une atmosphère plus détendue et moins scientifique, tout en permettant de recueillir les informations nécessaires. Cependant, pour que cela fonctionne, plusieurs points doivent être pris en compte. Le plus important est que les canevas doivent être testés plusieurs fois afin de s'assurer que l'histoire est claire et facile à suivre.

Ressources

Enquêtes cartographiques participatives en ligne

Ce module vise à compléter le précédent en collectant des données qui sont ensuite utilisées pour rassembler les visions existantes pour le paysage et les aires protégées qui s'y trouvent. 2020 a démontré que l'interaction en personne n'est pas toujours possible et que d'autres modes, tels que les modes en ligne, doivent être utilisés pour atteindre les mêmes objectifs. Dans le cas de notre étude, il était clair que pour atteindre un large public et couvrir un groupe aussi diversifié que possible, nous devions également utiliser des enquêtes en ligne. Nous en avons créé une avec des éléments de cartographie, en utilisant une plateforme spécialement conçue pour de telles tâches, Maptionnaire. Cette enquête a permis d'approfondir plusieurs aspects déjà abordés lors des entretiens (voir le premier bloc de construction), tels que les différentes valeurs que les gens attribuent au paysage. Il s'agissait de créer une base de référence et de voir si les échantillons des enquêtes en ligne et en personne étaient similaires dans leur évaluation du paysage. En outre, l'enquête en ligne a porté sur des aspects tels que la perception de la qualité de vie dans la région (par exemple, les niveaux de pollution sonore, la disponibilité et la qualité des zones naturelles) et a demandé aux participants de localiser sur la carte les zones où le paysage a subi des changements au cours des 20 dernières années, qu'ils considèrent comme positifs ou négatifs.

Facteurs favorables

L'utilisation d'enquêtes en ligne permet d'atteindre un public différent - dans notre cas, il s'agissait de résidents locaux, que nous n'aurions peut-être pas rencontrés dans les zones naturelles ou sur les marchés de la ville lors des entretiens en personne. L'inclusion d'éléments cartographiques permet aux participants d'indiquer les éléments qu'ils apprécient et leur emplacement.

Leçon apprise

La possibilité de répondre à l'enquête dans le confort de son domicile et à son propre rythme est un avantage indéniable de cette méthode. Les enquêtes en ligne comportent des risques, tels qu'un échantillon biaisé (comprenant souvent une plus grande proportion de jeunes). Les modes de distribution de ces enquêtes sont difficiles. Répondre simplement sur les médias sociaux, tout en ciblant une zone spécifique, ne permet pas toujours d'obtenir la taille d'échantillon représentative nécessaire. Il est souvent nécessaire de compléter ce mode de diffusion par d'autres, par exemple en envoyant des invitations par courrier aux résidents locaux. L'accès à ces données (sur les résidents et les adresses) n'est pas toujours possible (en fonction des politiques nationales et régionales). Cependant, en combinaison avec d'autres méthodes, nous pensons qu'elle apporte des compléments importants aux données, qui auraient pu être manqués autrement.

Ressources

Visions développées par les chercheurs et espace de réflexivité

Ce bloc de construction comporte deux phases. Dans la phase 1 de la solution, les chercheurs impliqués dans le projet identifient les visions des futurs souhaités pour ce paysage à partir des données obtenues dans les deux blocs précédents. Les visions initiales développées pour notre zone d'étude se trouvent dans ce livrable (voir le lien ci-dessous). Ces visions ne sont jamais définitives, elles sont améliorées et développées au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles. Elles permettent aux décideurs à différents niveaux et aux parties prenantes elles-mêmes de se faire une idée des divers intérêts dans le paysage et de la manière dont ils s'opposent ou s'alignent.

La deuxième phase de ce bloc de construction se concentre sur la réflexivité - à la fois parmi les membres de l'équipe de chercheurs qui ont développé ces visions et, idéalement, parmi quelques parties prenantes. Pour les premiers, cette réflexivité est nécessaire pour identifier et prendre conscience de tous les préjugés et idées préconçues possibles qu'ils ont introduits dans les visions lors de l'analyse des données et de leur élaboration. Par exemple, si un chercheur travaille dans la région depuis longtemps, il peut s'appuyer sur des connaissances obtenues en dehors de la collecte de données, ce qui doit être reconnu. Par ailleurs, la réflexivité entre les parties prenantes est nécessaire pour 1) valider les visions développées, 2) favoriser un processus de délibération au cours duquel des visions nouvelles ou modifiées représentant des idées partagées ou conjointes pourraient émerger.

Facteurs favorables

Le développement de visions pour le paysage est un processus itératif qui n'est jamais totalement achevé, tout changement dans le paysage ou l'arrivée de nouvelles informations peut déclencher un nouveau cercle de réévaluation et de développement de visions. Avec des changements constants dans le paysage, les politiques, les parties prenantes, il s'agit d'un outil approprié pour faire le point de temps en temps afin de mieux guider la prise de décision. Cette solution présente un ensemble d'approches qui peuvent être utilisées pour développer des visions à partir de données, qui sont souvent collectées de toute façon.

Leçon apprise

N/A

Ressources

Impacts

La conservation inclusive fait partie de la stratégie à long terme pour un alignement plus harmonieux des différents intérêts d'utilisation et le développement de visions partagées pour la région d'Utrechtse Heuvelrug et de Kromme Rijn. En utilisant l'approche narrative STREAMLINE et des éléments de cartographie participative, nous avons mené des entretiens avec différentes parties prenantes telles que les décideurs au niveau local, les récréologues et les résidents. Lors de ces entretiens, nous nous sommes concentrés sur leurs perceptions et leurs visions de la région.

Nous avons ainsi identifié quatre visions principales :

- un paysage inclusif pour un mode de vie durable,

- un paysage axé sur la productivité,

- un paysage périurbain de commodité, et

- paysage respectueux de l'environnement. Parmi ces visions, plusieurs tensions sont apparues, telles que la conservation de la biodiversité contre l'agriculture intensive (en particulier la pollution par l'azote), les récoltes de bois dans le parc national contre les loisirs et l'esthétique, la tranquillité contre les loisirs, les nouvelles routes ou d'autres infrastructures.

En outre, des conflits spatiaux potentiels ont été identifiés entre les infrastructures, la production d'énergie (par exemple les éoliennes), l'agriculture et la conservation de la biodiversité. L'étape suivante consistera à cartographier les conséquences de ces visions et de ces compromis. Ces connaissances seront ensuite utilisées pour développer conjointement des visions communes pour la région.

Bénéficiaires

- Résidents locaux

- Les visiteurs

- Organes directeurs du parc national

- Autres espaces naturels et acteurs locaux

Histoire

La conservation inclusive (une approche développée dans le cadre du projet ENVISION) fait partie de la stratégie à long terme pour un alignement plus harmonieux des différents intérêts d'utilisation et le développement de visions partagées pour la région d'Utrechtse Heuvelrug et de Kromme Rijn. Au cours de notre travail dans la région, nous avons identifié quatre visions principales qui décrivent différentes combinaisons d'intérêts dans la région (voir la description des visions) :

- "Un paysage inclusif pour un mode de vie durable",

- "Un paysage orienté vers la productivité

- "Un paysage périurbain de commodité", et

- "Un paysage respectueux de l'environnement".

La multifonctionnalité est à la fois une caractéristique inhérente à ce paysage et une caractéristique souhaitée et appréciée par les acteurs. Toutes les visions soulignent l'importance des fonctions multiples, mais chacune d'entre elles met l'accent sur l'une d'entre elles.

En identifiant les valeurs des acteurs de la région, nous nous sommes également enquis des tensions qu'ils reconnaissent. Celles-ci représentent une composante importante des visions, car c'est aux décideurs et aux acteurs locaux eux-mêmes qu'il incombe de gérer ces tensions. Nous avons constaté que de nombreux acteurs locaux (y compris des profanes) sont conscients de l'existence d'un certain nombre de tensions majeures dans la région. Parmi ces visions, plusieurs tensions sont apparues, telles que la conservation de la biodiversité contre l'agriculture intensive (en particulier la pollution par l'azote), les récoltes de bois dans le parc national contre les loisirs et l'esthétique, la tranquillité contre les loisirs ou la construction de nouvelles routes ou d'autres infrastructures. En outre, des conflits spatiaux potentiels ont été identifiés entre les infrastructures, la production d'énergie (c'est-à-dire les éoliennes), l'agriculture et la conservation de la biodiversité.

Cette prise de conscience des tensions existantes, combinée au désir de multifonctionnalité dans une mosaïque d'utilisations des terres densément peuplées d'un paysage périurbain, représente un défi pour toutes les personnes impliquées. Reconnaître que "tout n'est pas possible" et qu'un compromis entre les fonctions peut tout mettre en péril pourrait aider à entamer des discussions sur des visions communes / partagées et sur les voies à suivre pour y parvenir.