Identifizierung von Visionen für das Schutzgebietsmanagement und Quantifizierung ihrer Auswirkungen in Utrechtse Heuvelrug und Kromme Rijn (Niederlande)

Das Gebiet des Kromme Rijn ist eine dynamische Kulturlandschaft, die durch vielfältige Nutzungen und verschiedene Elemente typisch niederländischer Landschaften geprägt ist. Der Nationalpark Utrechtse Heuvelrug in dieser Landschaft umfasst wichtige Waldgebiete und Werte der biologischen Vielfalt, ist aber auch von historischer und erholsamer Bedeutung. Die Region muss angesichts der dichten Besiedlung und der vielen Erwartungen an die Landschaft multifunktional sein, aber die verschiedenen Nutzungsinteressen sind nicht immer miteinander vereinbar.

Um neue Lösungen zu entwickeln, neue Richtungen für die Politik aufzuzeigen und der Gesellschaft zu helfen, sich auf synergetische Optionen zuzubewegen, wird ein "integrativer Naturschutz"-Ansatz verfolgt. In einem ersten Schritt wurden durch Befragungen von Interessengruppen verschiedene Visionen für die Nutzung und Entwicklung der Landschaft ermittelt. Diese bilden die Grundlage für die Modellierung der Folgen dieser verschiedenen Visionen der Beteiligten. Schließlich werden die Interessengruppen die Visionen und ihre Folgen diskutieren und sich auf eine gemeinsame Vision und die Wege zu dieser Vision einigen.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Der Nationalpark Utrechtse Heuvelrug und die Region Kromme Rijn ist eine stadtnahe Landschaft, in der ein Nationalpark sowie mehrere kleine Naturgebiete in einem Mosaik aus landwirtschaftlichen Betrieben, Kleinstädten und anderen Landnutzungen untergebracht sind. Die Region muss angesichts der dichten Besiedlung und der vielen Erwartungen an die Landschaft multifunktional sein, aber die verschiedenen Nutzungsinteressen sind nicht immer miteinander vereinbar. Die größte Herausforderung für den Naturschutz und die Bewirtschaftung der größeren Landschaft, in der sich diese Naturgebiete befinden, besteht daher darin, die vielfältigen Anforderungen in einem ressourcenarmen Gebiet miteinander in Einklang zu bringen. Multifunktionalität ist die Norm und wird von den Interessenvertretern erwartet, kann aber in Bezug auf die einzelnen Funktionen nicht erfüllt werden. Zu den festgestellten Problemen gehören der Rückgang der biologischen Vielfalt, die Überfüllung der Erholungsgebiete (insbesondere in Zeiten der COVID-19-Pandemie), Spannungen zwischen Landwirtschaft und Natur (z. B. Stickstoffdünger, der sich negativ auf die Naturgebiete auswirkt) usw.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Zusammen stellen die Bausteine eine Kombination von Methoden dar, die es ermöglicht, Visionen für die Entwicklung von Schutzgebieten und der sie umgebenden Landschaften aus der Perspektive verschiedener Interessengruppen und Dimensionen zu ermitteln und zu untersuchen. In diesem Projekt wollen wir Perspektiven jenseits der traditionellen Stakeholder-Gruppen (wie Landwirte, Entscheidungsträger) sammeln und uns auf die am wenigsten untersuchte Gruppe - die Anwohner - konzentrieren. Wir gehen auch nicht davon aus, dass sie dieselbe Vision für diese Landschaft haben, sondern betrachten sie als Menschen mit unterschiedlichen Ansichten über die Landschaft und ihre Entwicklung. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, diese unterschiedlichen Perspektiven innerhalb derselben Gruppe von Interessenvertretern besser zu erfassen und somit die bestehende Pluralität von Werten besser zu repräsentieren. Durch den Einsatz verschiedener Methoden der Datenerhebung und die Kombination dieser Daten können wir verschiedene Gruppen innerhalb der Bewohnergemeinschaft ansprechen. Außerdem können wir so nicht nur das "Was", sondern auch das "Wo" in Bezug auf die gewünschten Ergebnisse berücksichtigen. Der nächste Schritt in einem solchen Prozess wäre es, die Ergebnisse dieses Visionsprozesses den verschiedenen Interessengruppen zu präsentieren und sie in die Überlegungen zu einer (Reihe) gemeinsamer/gemeinsamer Visionen einzubeziehen.

Bauklötze

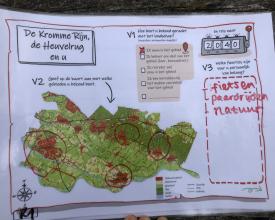

Persönliche partizipative Mapping-Interviews mit kunstbasierten Elementen

Dieser Baustein zielt darauf ab, die notwendigen Daten von einer vielfältigen Gruppe lokaler Akteure (Interessenvertreter, Anwohner und andere) zu sammeln, um ihre Visionen für die Landschaft und die darin befindlichen Schutzgebiete zu ermitteln. Zu diesem Zweck haben wir persönliche Interviews mit Elementen der partizipativen Kartierung und kunstbasierten Visualisierungen durchgeführt. Als Leitfaden für die Interviews diente die sogenannte STREAMLINE, eine Reihe von laminierten A3-Leinwänden, auf denen die Befragten Fragen beantworteten. Die Fragen und die Leinwand waren um eine Erzählung herum organisiert, was die Befragung für die Teilnehmer intuitiver und ansprechender machte. Sie begannen mit der Feststellung ihrer Beziehung zu dem Gebiet, welche Teile sie kannten, und gingen dann zu Fragen über die Bedeutung der verschiedenen Landschaftsfunktionen und darüber über, wie und wohin sich die Befragten diese Landschaft entwickeln wollten.

Ermöglichende Faktoren

Ansätze wie STREAMLINE, bei denen Daten in einem interaktiveren Format erhoben werden, können die Befragten beruhigen und ihnen die Möglichkeit geben, sich die Situation vorzustellen, anstatt eine Reihe von Fragen zu beantworten, und insgesamt eine engagiertere und zufriedenstellendere Erfahrung machen. Die Einbeziehung von Kartierungselementen dient zwei Zwecken - sie stellt nicht nur sicher, dass die Befragten bei der Beantwortung der Fragen an einen bestimmten Ort denken, sondern ermöglicht es ihnen auch, sich an Elemente zu erinnern, die sonst vielleicht nicht erwähnt worden wären.

Gelernte Lektion

Solche interaktiven Methoden sind geeignet, um Daten darüber zu erhalten, was die Beteiligten an der Landschaft schätzen und wo diese Werte zu finden sind. Sie sind auch für ein breites Publikum attraktiv und können sowohl mit Laien als auch mit Experten und Menschen verschiedener Altersgruppen durchgeführt werden. Sie schaffen eine entspanntere und weniger wissenschaftliche Atmosphäre, erfassen aber dennoch die notwendigen Informationen. Damit dies funktioniert, müssen jedoch mehrere Punkte beachtet werden. Der wichtigste ist, dass die Leinwände mehrere Male vorab getestet werden müssen, um sicherzustellen, dass die Handlung klar und einfach zu verfolgen ist.

Ressourcen

Online-Umfragen zur partizipativen Kartierung

Dieser Baustein soll den vorherigen ergänzen, indem er Daten sammelt, die dann verwendet werden, um bestehende Visionen für die Landschaft und die Schutzgebiete in ihr zusammenzustellen. Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass eine persönliche Interaktion nicht immer möglich ist und daher andere Methoden, wie z. B. Online-Interaktionen, eingesetzt werden müssen, um die gleichen Ziele zu erreichen. Im Falle unserer Studie war es klar, dass wir auch Online-Umfragen einsetzen mussten, um ein breites Publikum zu erreichen und eine möglichst vielfältige Gruppe abzudecken. Wir haben eine Umfrage mit Kartierungselementen erstellt und dazu die speziell für solche Aufgaben entwickelte Plattform Maptionnaire verwendet. Diese Umfrage knüpfte an mehrere Aspekte an, die bereits in den Interviews (siehe Baustein 1) behandelt wurden, wie z. B. die verschiedenen Werte, die die Menschen in der Landschaft sehen. Dies geschah, um eine Ausgangsbasis zu schaffen und zu sehen, ob die Stichproben in den Online- und persönlichen Umfragen in ihrer Bewertung der Landschaft ähnlich sind. Darüber hinaus wurden in der Online-Umfrage Aspekte wie die Wahrnehmung der Lebensqualität in der Region (z. B. Lärmbelastung, Verfügbarkeit und Qualität von Naturgebieten) erfasst und die Teilnehmer gebeten, auf einer Karte die Bereiche zu markieren, in denen sich die Landschaft in den letzten 20 Jahren verändert hat, und zwar sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht.

Ermöglichende Faktoren

Durch die Verwendung von Online-Umfragen kann eine andere Zielgruppe erreicht werden - in unserem Fall waren dies Anwohner, die wir bei persönlichen Befragungen in den Naturgebieten oder auf den Märkten der Städte möglicherweise nicht getroffen hätten. Durch die Einbeziehung von Kartierungselementen können die Teilnehmer angeben, welche Elemente sie schätzen und wo sich diese befinden.

Gelernte Lektion

Ein klarer Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, die Umfrage bequem von zu Hause aus und in der eigenen Freizeit auszufüllen. Online-Umfragen sind mit Risiken verbunden, wie z. B. einer verzerrten Stichprobe (die oft einen größeren Anteil an jüngeren Menschen enthält). Die Verbreitungswege für solche Umfragen sind schwierig. Die Beantwortung von Fragen über soziale Medien, die sich auch an bestimmte Zielgruppen richten, kann nicht immer die erforderliche repräsentative Stichprobengröße ergeben. Oft muss sie durch andere Methoden ergänzt werden, z. B. durch den Versand von Einladungen an die Anwohner. Der Zugang zu solchen Daten (zu Einwohnern und Adressen) ist möglicherweise nicht immer möglich (je nach nationaler und regionaler Politik). In Kombination mit anderen Methoden bieten sie jedoch unserer Meinung nach wichtige Ergänzungen zu den Daten, die andernfalls möglicherweise übersehen worden wären.

Ressourcen

Von Forschern entwickelte Visionen und Raum für Reflexivität

Dieser Baustein besteht aus zwei Phasen. In Phase 1 der Lösung ermitteln die am Projekt beteiligten Forscher anhand der in den beiden vorangegangenen Blöcken gewonnenen Daten Visionen der gewünschten Zukunft für diese Landschaft. Die ersten Visionen, die für unser Untersuchungsgebiet entwickelt wurden, finden Sie in diesem Deliverable (siehe Link unten). Diese Visionen sind nie völlig endgültig, sie werden weiter verbessert/entwickelt, wenn neue Informationen vorliegen. Sie bieten den Entscheidungsträgern auf den verschiedenen Ebenen und den Interessenvertretern selbst einen Überblick über die verschiedenen Interessen in der Landschaft und darüber, wie sie miteinander kollidieren oder aufeinander abgestimmt sind.

Die zweite Phase dieses Bausteins konzentriert sich auf die Reflexivität - sowohl unter den Mitgliedern des Forschungsteams, die diese Visionen entwickelt haben, als auch idealerweise unter einigen Interessengruppen. Für erstere ist eine solche Reflexivität erforderlich, um alle möglichen Voreingenommenheiten und Vorurteile, die sie bei der Analyse von Daten und der Entwicklung von Visionen eingebracht haben, zu erkennen und sich ihrer bewusst zu sein. Wenn beispielsweise ein Forscher lange in dem Gebiet gearbeitet hat, kann er sich auf Wissen stützen, das er außerhalb der Datenerhebung erworben hat, und das muss anerkannt werden. Andererseits ist Reflexivität unter den Interessenvertretern erforderlich, um 1) die entwickelten Visionen zu validieren und 2) einen Beratungsprozess zu fördern, in dem neue/geänderte Visionen entstehen können, die gemeinsame Ideen darstellen.

Ermöglichende Faktoren

Die Entwicklung von Visionen für die Landschaft ist ein iterativer Prozess, der nie ganz abgeschlossen ist. Jede Veränderung in der Landschaft oder das Eintreffen neuer Informationen kann einen weiteren Kreislauf der Neubewertung und Entwicklung von Visionen in Gang setzen. In Anbetracht der ständigen Veränderungen in der Landschaft, in der Politik und bei den Interessengruppen ist dies ein geeignetes Instrument, um von Zeit zu Zeit eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und so die Entscheidungsfindung besser zu steuern. Diese Lösung stellt eine Reihe von Ansätzen vor, die zur Entwicklung von Visionen aus Daten verwendet werden können, die häufig ohnehin gesammelt werden.

Gelernte Lektion

K.A.

Ressourcen

Auswirkungen

Der integrative Naturschutz ist Teil der langfristigen Strategie für eine harmonischere Abstimmung unterschiedlicher Nutzungsinteressen und die Entwicklung gemeinsamer Visionen für die Region Utrechtse Heuvelrug und Kromme Rijn. Mit Hilfe des narrativen STREAMLINE-Ansatzes und Elementen der partizipativen Kartierung haben wir Interviews mit verschiedenen Interessengruppen wie Entscheidungsträgern auf lokaler Ebene, Erholungssuchenden und Anwohnern geführt. In diesen Interviews konzentrierten wir uns auf ihre Wahrnehmungen und Visionen für das Gebiet.

Als Ergebnis haben wir vier Hauptvisionen identifiziert:

- eine integrative Landschaft für nachhaltiges Leben,

- eine produktivitätsorientierte Landschaft,

- eine stadtnahe Landschaft der Bequemlichkeit und

- umweltfreundliche Landschaft. Bei diesen Visionen haben sich mehrere Spannungen herauskristallisiert, wie z. B. die Erhaltung der biologischen Vielfalt gegenüber intensiver Landwirtschaft (insbesondere Stickstoffverschmutzung), die Holzernte im Nationalpark gegenüber Erholung und Ästhetik, Ruhe gegenüber Erholung oder neuen Straßen oder anderer Infrastruktur.

Darüber hinaus wurden potenzielle räumliche Konflikte zwischen Infrastruktur, Energieerzeugung (z. B. Windkraftanlagen), Landwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt festgestellt. In einem nächsten Schritt werden wir die Folgen dieser Visionen und Kompromisse kartieren. Dieses Wissen wird dann genutzt, um gemeinsame Visionen für das Gebiet zu entwickeln.

Begünstigte

- Einheimische

- Besucher

- Verwaltungsorgane des Nationalparks

- Andere Naturgebiete und lokale Akteure

Geschichte

Der integrative Naturschutz (ein Ansatz, der im Rahmen des ENVISION-Projekts entwickelt wurde) ist Teil der langfristigen Strategie für eine harmonischere Abstimmung der verschiedenen Nutzungsinteressen und die Entwicklung gemeinsamer Visionen für die Region Utrechtse Heuvelrug und Kromme Rijn. Während unserer Arbeit in dem Gebiet haben wir vier Hauptvisionen identifiziert, die verschiedene Kombinationen von Interessen in dem Gebiet umreißen (Beschreibungen finden Sie in der Publikation Visionen):

- "Eine integrative Landschaft für nachhaltiges Leben",

- "Produktivitätsorientierte Landschaft",

- "Eine stadtnahe Landschaft der Bequemlichkeit" und

- "Umweltfreundliche Landschaft".

Multifunktionalität ist sowohl ein inhärentes Merkmal dieser Landschaft als auch eines, das von den Akteuren gewünscht und geschätzt wird. In allen Visionen wird die Bedeutung mehrerer Funktionen hervorgehoben, wobei jedoch jeder Funktion ein anderer Stellenwert beigemessen wird.

Bei der Ermittlung der Werte der Akteure in diesem Gebiet haben wir auch nach den von ihnen erkannten Spannungen gefragt. Diese stellen eine wichtige Komponente von Visionen dar, da die Bewältigung dieser Spannungen Aufgabe der lokalen Entscheidungsträger und Akteure selbst ist. Wir fanden heraus, dass sich viele lokale Akteure (auch Laien) einer Reihe von Hauptspannungen in dem Gebiet bewusst sind. Im Rahmen dieser Visionen haben sich mehrere Spannungen herauskristallisiert, wie z. B. die Erhaltung der biologischen Vielfalt gegenüber intensiver Landwirtschaft (insbesondere Stickstoffverschmutzung), Holzernte im Nationalpark gegenüber Erholung und Ästhetik, Ruhe gegenüber Erholung oder neuen Straßen oder anderer Infrastruktur. Darüber hinaus wurden potenzielle räumliche Konflikte zwischen Infrastruktur, Energieerzeugung (z. B. Windmühlen), Landwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt festgestellt.

Dieses Bewusstsein für bestehende Spannungen in Verbindung mit dem Wunsch nach Multifunktionalität in einem dicht besiedelten Mosaik von Landnutzungen in einer stadtnahen Landschaft stellt eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. Die Erkenntnis, dass "nicht alles möglich ist" und dass Kompromisse zwischen den Funktionen alles gefährden können, könnte helfen, Diskussionen über gemeinsame Visionen und Wege dorthin zu beginnen.