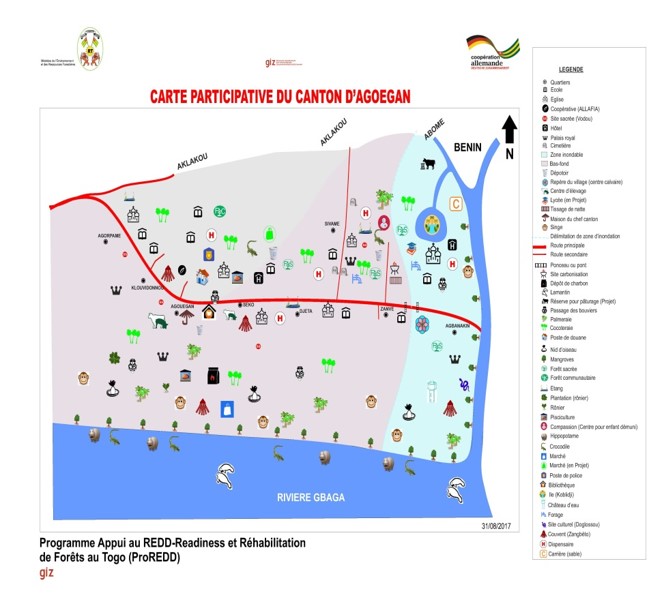

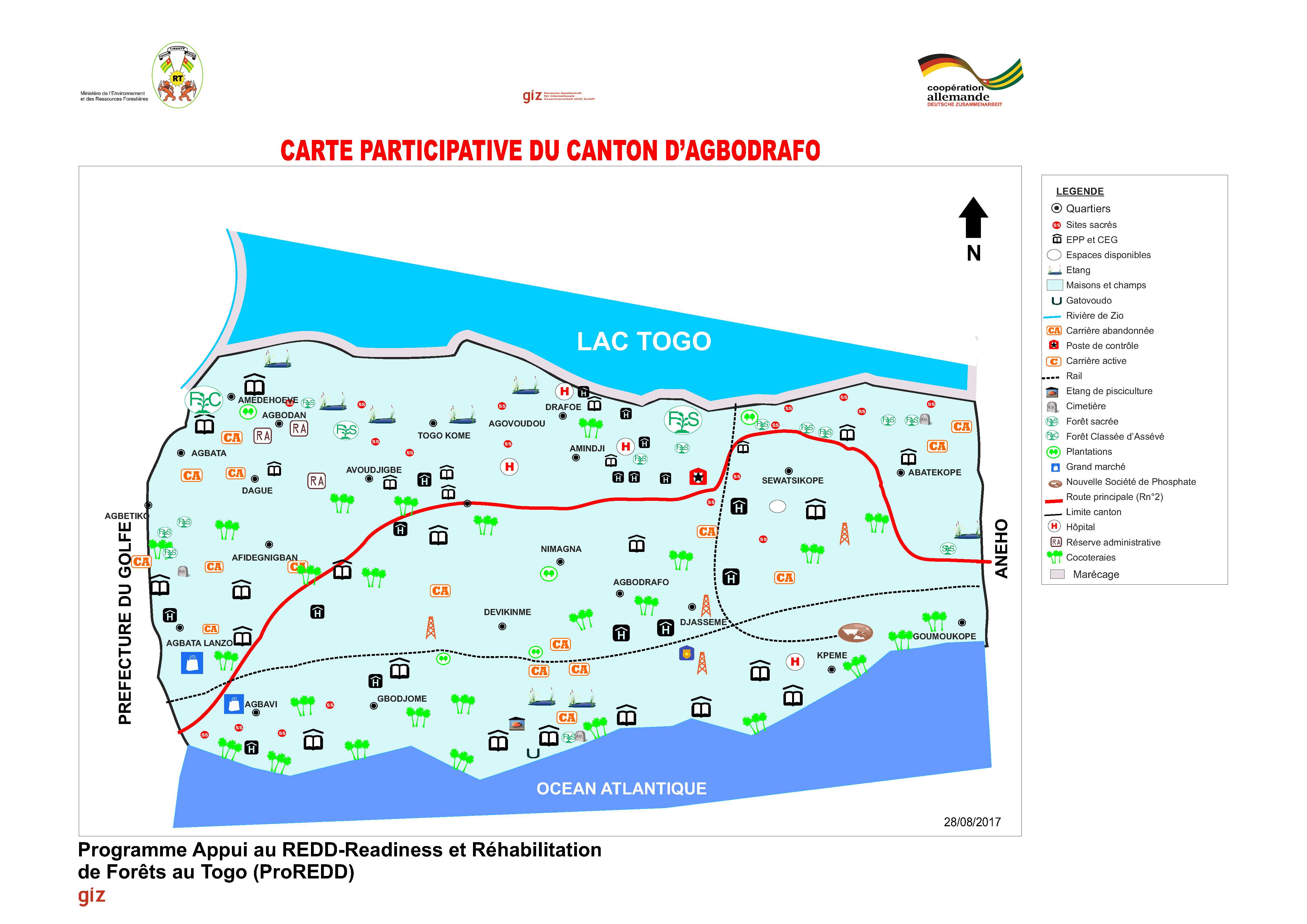

参加型マッピングの結果

GIZ/ProREDD

参加型マッピングは、GIZの支援と林業行政の協力のもと、地元コミュニティによって行われた。コミュニティ間の合同会議を促進することで、まさに「カントン」的なアプローチがとられた。コミュニティは、アドバイザーの指導を受けながら土地利用地図を作成した。これにより、地域規模での土地利用や回復の機会に関する知識を深めることができ、景観における生態系のつながりの重要性が示された。マッピングの主な手順