Förderung der gemeinschaftlichen Koexistenz mit dem Afrikanischen Wildhund

Afrikanische Wildhunde, die in kommunalen Schutzgebieten im Norden Kenias leben, sind mit Problemen konfrontiert, weil sie Vieh räubern, was zu einer negativen Wahrnehmung führt und manchmal in Vergeltungstötungen gipfeln kann. Darüber hinaus besteht eine ständig wachsende Gefahr, sich mit Krankheiten wie Tollwut und Hundestaupe anzustecken, die hauptsächlich von Haushunden übertragen werden. Da die menschliche Bevölkerung zunimmt, kommt es zu mehr Begegnungen zwischen Haushunden und wilden Hunden und damit zu mehr negativen Verhaltensweisen und zur Verbreitung von Krankheiten.

In den drei Projektjahren konnten wir durch das Engagement der Bevölkerung die Einstellung von 10 % (der Prozentsatz der Menschen, die bereit sind, mit Afrikanischen Wildhunden auf denselben gemeinsamen Weideflächen zu koexistieren) zu Beginn des Projekts auf etwa 70 % am Ende des Projekts verbessern.

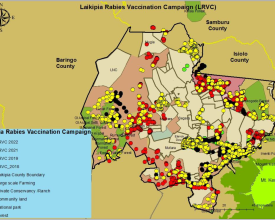

Außerdem konnten wir die Durchimpfungsrate für Tollwut und Staupe von weniger als 6000 km2 auf über 10.000 km2 erhöhen.

Während des Projektzeitraums gab es keine Todesfälle bei Wildhunden aufgrund von Krankheiten.

Auswirkungen

In den drei Projektjahren konnten wir durch das Engagement der Gemeinden die Wahrnehmung von 10 % positiver Koexistenz (Prozentsatz der Gemeindemitglieder, die bereit sind, Weideland mit dem Afrikanischen Wildhund zu teilen) zu Beginn des Projekts auf etwa 70 % positive Koexistenz am Ende ändern.

Durch Treffen an der Basis, Schulbesuche und Theatergruppen wurden mehr Gemeinden einbezogen, was einen stärkeren Wissensaustausch und damit eine nachhaltig positive Einstellung zum Schutz der Wildhunde ermöglicht.

Die Zahl der Wildhunde stieg von 26 (2 Rudel) am Anfang auf 112 (11 Rudel) am Ende des Projektzeitraums.

Außerdem konnten wir das Impfgebiet von anfangs 6000 km2 auf über 10.000 km2 ausweiten, was bedeutet, dass die Wildhunde seltener mit Tollwut und Hundestaupe in Berührung kommen.

Während des Projektzeitraums gab es keine Todesfälle durch Krankheiten bei Wildhunden.