Schutz der Wölfe im Himalaya. Entschärfung von Konflikten zwischen Mensch und Fleischfressern zur Unterstützung traditioneller tibetischer Berggemeinschaften angesichts der globalen Erwärmung

Fleischfresser gehören zu den am stärksten bedrohten Arten. Der Verlust von Spitzenraubtieren gefährdet die weltweite Artenvielfalt. Der Himalaya-Wolf(Canis lupus chanco) lebt in Ökosystemen, die durch den Klimawandel stark gefährdet sind. Das Überleben des Himalaya-Wolfs hängt von der Koexistenz zwischen Mensch und Raubtier und der Fähigkeit des Systems ab, sich an die Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem des Himalaya anzupassen.

Unsere Lösung zielt darauf ab, die Lebensgrundlage der lokalen tibetischen Gemeinden zu verbessern und die Koexistenz von Mensch und Fleischfresser zu fördern. Dies erreichen wir durch wissenschaftliche Forschung in Zusammenarbeit mit den Einheimischen, die Bildung von gemeinschaftlichen Schutzgruppen (Community Conservation Groups - CCG), den Bau von gemeinschaftlichen, räubersicheren Viehzäunen (die von den lokalen Gemeinschaften mitfinanziert werden), die Einführung von Fuchslampen, die Durchführung von Naturschutz-Workshops für Hirten, Frauen und Schulkinder sowie die Einrichtung von Minibibliotheken in lokalen Schulen. Diese Lösung zur Förderung der Koexistenz von Mensch und Raubtier im Hochgebirge des Himalaya ist Teil eines laufenden langfristigen Wissenschafts- und Naturschutzprojekts, des Himalayan Wolves Project (www.himalayanwolvesproject.org).

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Unsere Lösung stellt sich der Herausforderung, wissenschaftliche Erkenntnisse für globale und lokale Gemeinschaften in Upper Humla bereitzustellen. Steigende Temperaturen stören die Wasserverteilung, führen zu Überschwemmungen, Dürren, Vegetationsverschiebungen, Bodeninstabilität und bedrohen die biologische Vielfalt sowie die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der lokalen Lebensgrundlagen. Der fehlende Zugang zu Überwachungstechnologien und Forschung erschwert die Anpassung an diese Veränderungen zusätzlich.

Die begrenzte Infrastruktur und die begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten in diesen Hochgebirgsregionen des Himalaya haben zu einem Rückgang der traditionellen Lebensgrundlagen wie Viehzucht und Landwirtschaft geführt. Dieser Trend hat zu einer verstärkten Abwanderung in städtische Gebiete geführt, wodurch Dörfer und Klöster zunehmend verlassen werden und das kulturelle Gefüge dieser Gemeinschaften erodiert.

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die Koexistenz von Menschen und wilden Raubtieren zu fördern und die lokale Verantwortung für die Erhaltung der Wildtiere zu stärken. Bewusstseinsbildung und die Schaffung von Bildungsangeboten sind unerlässlich, um die Bedrohung der Lebensgrundlagen und der biologischen Vielfalt in dieser empfindlichen Region zu bekämpfen.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die Bausteine - Einsatz von Technologie und Feldüberwachung, Aufbau von Kapazitäten durch kommunale Schutzgruppen (CCG) und Aufbau von Infrastrukturen zum Schutz von Nutztieren - arbeiten zusammen, indem sie wissenschaftliche Forschung und das Engagement der lokalen Bevölkerung integrieren, um den Schutz des Himalaya-Wolfs zu verbessern.

Wissenschaftliche Daten aus Kamerafallen in Block 1 dienen sowohl als Grundlage für Verbreitungsmodelle als auch für Strategien zur Konfliktminderung. Dieser evidenzbasierte Ansatz dient auch als Grundlage für die Umsetzung der Schutzinfrastruktur in Block 3, in dem die lokalen Gemeinden räubersichere Gehege und andere Abschreckungsmaßnahmen mitfinanzieren und unterhalten.

Im zweiten Block werden durch die Gründung der CCG lokale Kapazitäten aufgebaut, indem Gemeindemitglieder in der Überwachung von Arten und in Erhaltungspraktiken geschult werden, um sicherzustellen, dass das Wissen weitergegeben und effektiv angewendet wird. Die aktive Beteiligung der Gemeinden verbessert die Schutzergebnisse und stärkt auch ihr Engagement für die Instandhaltung der Infrastruktur in Block 3. Diese Integration von wissenschaftlicher Forschung und kommunaler Beteiligung schafft eine positive Rückkopplungsschleife, in der sich wirtschaftlicher Nutzen und Wissensaustausch gegenseitig verstärken. Letztlich fördern diese miteinander verknüpften Bemühungen die Koexistenz von Menschen und Wölfen und stärken gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel.

Bauklötze

Technologieeinsatz und Feldüberwachung

Die Forschung zu den ökologischen Anforderungen des Himalaya-Wolfs angesichts der Klimakrise basiert auf Kamerafallendaten, die zwischen 2021 und 2023 im Limi-Tal im oberen Humla (Nepal) gesammelt wurden. 61 Die Kameras wurden mit Batterien betrieben und die Daten wurden auf SD-Karten gespeichert. Die SD-Karten wurden von lokalen Mitarbeitern eingesammelt, die speziell für diese Managementaufgaben geschult wurden. Nach der Lieferung wurden die Daten in einem Cloud-Speicher abgelegt und die Kamerafallendaten mit Traptagger, der KI-Technologie von Wild Eye, verarbeitet. Die Mitarbeiter vor Ort wurden mit GPS-Geräten ausgestattet, um Ereignisse zu registrieren und die Kamerafallen zu verwalten. Mit diesem Block befassen wir uns mit den GBF-Zielen 1, 2, 3, 4, 8 und 9. Die Ziele 13 und 14 wurden bereits durch wissenschaftliche Ergebnisse erreicht, die die Einzigartigkeit der genetischen Identität des Himalaya-Wolfs beschreiben. (Werhahn 2018, Werhahn 2020).

Ermöglichende Faktoren

Der entscheidende Faktor für das erfolgreiche Erreichen unserer Ziele in diesem Block ist der Einsatz von Technologien zur Überwachung der Wolfspopulationen (GPS-Geräte und Kamerafallen).

Der zweite Schlüsselfaktor für den Erfolg ist die Beteiligung der lokalen Gemeinschaften, die über traditionelles Wissen über das Untersuchungsgebiet verfügen und uns bei der Auswahl der besten Standorte für die Fallen, bei der Wartung der Fotofallen, beim Schutz vor Diebstahl und bei der Maximierung der Leistung der Fotofallen helfen.

Die Sicherstellung von Forschungsgenehmigungen ist ein obligatorischer Faktor, der mit Sorgfalt behandelt werden muss.

Gelernte Lektion

Die technische Einfachheit des Einsatzes von Kamerafallen trifft auf die logistische Komplexität der Arbeit in einem der entlegensten Gebiete des Himalaya-Gebirges. Die Unterstützung durch die lokalen Gemeinschaften ist für den Erfolg des Blocks von entscheidender Bedeutung. Die Kenntnis der Routen, die die Hirten mit ihrem Vieh benutzen, ist von entscheidender Bedeutung, um menschliche Interaktionen mit den Kameras, den Aktivitätskernen der Wölfe und den Plünderungsstellen zu vermeiden.

Der Einsatz von Fotofallen muss für die räumliche Modellierung nützlich sein, aber auch die Optimierung der Wolfsdetektion berücksichtigen. Daher ist es wichtig, bei den Anforderungen an die Analysemodelle flexibel zu sein, um den Gegebenheiten der Feldforschung von Hochgebirgsraubtieren Rechnung zu tragen.

Die Wartung der Kamerafallen muss regelmäßig durchgeführt werden. Die Tatsache, dass wir geschulte einheimische Mitglieder in unser Team einbeziehen, verbessert die Logistik dieser Regelmäßigkeit, erhöht das Engagement für den Naturschutz und schafft eine wirtschaftliche Einkommensquelle für die Teilnehmer.

Kapazitätsaufbau durch kommunale Naturschutzgruppen (CCG)

Die Einrichtung von gemeinschaftlichen Schutzgruppen (Community Conservation Groups, CCG) war von grundlegender Bedeutung für den Aufbau lokaler Kapazitäten zum wirksamen Schutz des Himalaya-Wolfs. Diese Gruppen setzen sich ausschließlich aus Anwohnern zusammen, die darin geschult werden, sich aktiv an Überwachungs- und Schutzmaßnahmen zu beteiligen. In regelmäßigen Abständen werden Workshops zur Überwachung der Arten, zur Datenerfassung und zum Umgang mit Kamerafallen durchgeführt. Durch diese Workshops erwerben die Teilnehmer vor Ort wertvolle Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, zum langfristigen Erfolg des Schutzprojekts beizutragen.

Die Einbindung der Gemeinschaft und der Wissenstransfer erfolgen durch regelmäßige Workshops und die Nachbereitung der Überwachungsergebnisse mithilfe einer audiovisuellen Präsentation. Da es in dem Gebiet keine Internetverbindung gibt, können die lokalen Gemeinschaften keine digitale Plattform nutzen. Die Verwendung von Biodiversitätskrediten als finanzielle Unterstützung für diesen Block wird derzeit geprüft. Mit diesem Block werden die GBF-Ziele 20, 21 und 22 erreicht.

Ermöglichende Faktoren

Ein wichtiger Faktor ist die aktive Beteiligung der Anwohner an der Schaffung und Entwicklung von CCG. Durch Schulungen und Eigenverantwortung werden die Gemeinden in die Lage versetzt, sich für die Erhaltung der Natur einzusetzen.

Die Workshops sind auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten, und regelmäßige Folgeveranstaltungen stellen sicher, dass das Wissen erhalten bleibt und effektiv angewendet wird.

Darüber hinaus fördern die finanziellen Vorteile, die sich aus der Teilnahme an dem Projekt ergeben, ein größeres Engagement.

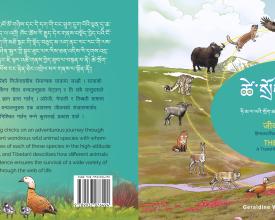

Regelmäßige Workshops und Aufklärungsarbeit, darunter die Erstellung des Kinderbuchs Das Netz des Lebens: A Transhimalayan Animal Adventure und selbst entworfene Spiele zum Thema Naturschutz, haben das Bewusstsein für die Rolle der größten Raubtiere im Ökosystem gestärkt.

Gelernte Lektion

- Nicht alle Gemeindemitglieder sind anfangs bereit, sich an den Erhaltungsmaßnahmen zu beteiligen. Kulturelle Gewohnheiten und einfachere, kurzfristige Lösungen sind für viele Familien die erste Wahl. Workshops und die Einbindung der Gemeinschaft sind für den Aufbau von Unterstützung unerlässlich.

- Der Erfolg der CCGs hängt in hohem Maße davon ab, dass das Engagement kontinuierlich aufrechterhalten und die Schulungsprogramme an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Der Aufbau von Vertrauen und die Sicherstellung, dass die Gemeinschaft einen greifbaren Nutzen aus ihrer Beteiligung zieht, sind entscheidend für eine dauerhafte Beteiligung. Regelmäßige Kommunikation und der Aufbau von Kapazitäten sind unerlässlich, um die Dynamik aufrechtzuerhalten und den Erfolg des Schutzplans zu gewährleisten.

- Der Aufbau eines ausgewogenen Verhältnisses zu den lokalen Gemeinschaften erforderte einen offenen, urteilsfreien Ansatz, der ihre kulturelle Einzigartigkeit respektierte und es vermied, ihnen von vornherein moralische Ansichten aufzuzwingen.

Aufbau einer Infrastruktur zum Schutz der Viehbestände

Um dem Konflikt zwischen Mensch und Fleischfresser entgegenzuwirken, wurde in drei Dörfern des Limi-Tals in Humla, Nepal, unter aktiver Beteiligung der örtlichen Gemeinschaften eine Reihe von Schutzmaßnahmen durchgeführt. Diese Maßnahmen wurden entwickelt, um das Vieh vor Übergriffen durch Wölfe und Schneeleoparden zu schützen und so die Sicherheit der lokalen Lebensgrundlagen und die Bemühungen zum Schutz der Wildtiere zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

- Verpflichtung zur Null-Wilderei-Politik: Die Dorfbewohner wurden dazu angehalten, sich zu einer Null-Wilderei-Politik zu verpflichten, um eine kollektive Verantwortung für den Schutz der Wildtiere zu fördern.

- Bau von gemeinschaftlichen raubtiersicheren Nachtkäfigen: In Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern wurden robuste, raubtiersichere Käfige gebaut, in denen das Vieh nachts sicher untergebracht werden konnte, um das Risiko von Plünderungen zu verringern.

- Verteilung von raubtierabschreckenden Scheinwerfern: Fuchslichter, eine wirksame visuelle Abschreckung für Raubtiere, wurden an Viehhirten verteilt. Sie helfen, Angriffe auf das Vieh zu verhindern, indem sie einen menschlichen Patrouillengang mit Lichtern bei Nacht imitieren.

- Kofinanzierung und Wartungsverantwortung: Die Dorfbewohner übernahmen die Verantwortung für die Mitfinanzierung des Baus der Gehege und die Sicherstellung ihrer ordnungsgemäßen Instandhaltung im Laufe der Zeit, was ihre Investition in den Erfolg der Schutzmaßnahmen verstärkte.

Diese Maßnahmen dienten nicht nur dem Schutz des Viehbestands, sondern auch dem Aufbau eines Gefühls der Eigenverantwortung innerhalb der lokalen Gemeinschaften, um die Nachhaltigkeit der Bemühungen zu gewährleisten. GBF-Ziele 8 und 9.

Ermöglichende Faktoren

Der Erfolg dieses Konzepts hängt vom Engagement der lokalen Gemeinschaften für den Schutz von Vieh und Wildtieren ab. Durch die Einbeziehung der Dorfbewohner in die Kofinanzierung und Instandhaltung der Infrastruktur werden sie zu aktiven Partnern bei den Schutzbemühungen. Dieses Gefühl der Eigenverantwortung trägt dazu bei, eine Vernachlässigung zu verhindern und eine langfristige Unterstützung zu fördern.

Gelernte Lektion

- Lokale Gemeinschaften können sich aufgrund kultureller Gewohnheiten oder der Verlockung kurzfristiger Lösungen zunächst gegen Naturschutzmaßnahmen wehren.

- Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem kontinuierlichen, langfristigen Engagement und dem Aufzeigen der praktischen Vorteile der Infrastruktur.

- Der Aufbau von Vertrauen und die Schaffung von Anreizen für ein langfristiges Engagement sind entscheidend. Ein Folgeprogramm ist notwendig, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überwachen und die Strategien auf der Grundlage des Feedbacks der Gemeinschaft anzupassen.

- Um Kontinuität, Wartung und Wirksamkeitsbewertung zu gewährleisten, sind finanzielle Mittel erforderlich.

- Wir haben versucht, eine Umfrage nach der Intervention durchzuführen, um festzustellen, ob sich die Einstellung der Menschen gegenüber Fleischfressern verbessert oder verschlechtert hat. Zu diesem Zweck stellten wir einigen ausgewählten Einheimischen die Umfrageformulare zur Verfügung. Sie konnten jedoch nicht wie erwartet antworten. Dies stellt eine schwierige Realität dar. Eine stärkere Einbeziehung der Community Conservation Group und solidere Informationen über die menschliche Bevölkerungsstruktur werden unser Wissen über die zu behandelnde Population verbessern und die Lücken in unserem Verständnis der Ergebnisse des Plans schließen.

- Um die Auswirkungen der Maßnahmen zur Abschreckung von Raubtieren zu überwachen, werden wir die Entwicklung der Meldungen von Viehverlusten an die Verwaltungsbeamten zur Entschädigung analysieren.

Auswirkungen

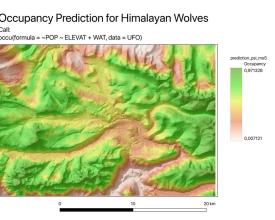

Das Himalaya-Wolfsprojekt übertraf die Erwartungen bei der Überwachung der Ökologie des Himalaya-Wolfs und der Förderung der Koexistenz in Upper Humla. 61 Kamerafallen zeichneten über 190.000 Bilder auf, mit denen die Aufenthaltsmuster der Wölfe in einem 325 km² großen Gebiet ermittelt werden konnten. Diese Überwachung brachte entscheidende Erkenntnisse zutage: Wölfe nutzen häufig hochgelegene Weidegebiete. Wir identifizierten die Gebiete mit hoher prognostizierter Belegung und bewerteten die Nachweiswahrscheinlichkeit im gesamten Untersuchungsgebiet. Es wurden Störungen durch den Menschen und Diebstähle der Kamerafallen festgestellt, die jedoch aufgrund der effektiven Zusammenarbeit der Gemeinden auf ein Minimum reduziert werden konnten. Diese Daten werden auf zukünftige Klimaszenarien übertragen, um wichtige Umweltmerkmale für Himalaya-Wölfe und menschliche Siedlungen zu ermitteln.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

- Konfliktminderung: Raubtiersichere Korrals und Fuchslampen haben die lokalen Hirten bei der Minderung von Raubtierkonflikten stark unterstützt und wir haben sehr positives Feedback erhalten. Diese Maßnahmen müssen jedoch über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden, um Veränderungen bei den Plünderungstendenzen feststellen zu können.

- Einblicke in das Verhalten: Kamerafallen dokumentierten Wölfe und Hirten mit ihrem Vieh in sich überschneidenden Gebieten. Diese Daten geben Aufschluss darüber, wie Wölfe und Hirten in denselben geografischen Gebieten koexistieren.

- Einbindung der Gemeinschaft: Zu den gemeinschaftlichen Schutzgruppen gehören jetzt 11 Dorfbewohner, die gemeinsam kollektive Infrastrukturen verwalten, um Angriffe von Raubtieren auf den Viehbestand zu verhindern.

Begünstigte

Nutznießer sind die traditionellen Berggemeinden sowie die spezialisierten hoch gelegenen Wildtiere der Region, darunter Wölfe, Schneeleoparden, Braunbären, Luchse und Pallas-Katzen. Indirekt Begünstigte: Beamte und Entscheidungsträger.

Erläutern Sie außerdem das Skalierungspotenzial Ihrer Lösung. Kann sie repliziert oder auf andere Regionen oder Ökosysteme ausgeweitet werden?

Von Anfang an war geplant, die möglichen Lösungen im Limi-Tal im oberen Humla-Gebiet im Karnali-Gebiet in Nepal zu testen und sie für dieses Umfeld zu verfeinern, um sie anschließend in einem größeren Himalaya-Gebiet umzusetzen. Wir haben die Lösungen nun getestet und verfeinert und sind bald bereit, sie in einer größeren Region umzusetzen. Die Lösung kann auf den nepalesischen Hochhimalaya ausgeweitet werden und hat das Potenzial, auch in den zusammenhängenden Himalaya-Lebensräumen von Bhutan und im indischen Himalaya eingesetzt zu werden.

Globaler Rahmen für die biologische Vielfalt (GBF)

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

Die Geschichte unseres Projekts begann, als eines unserer Teammitglieder im Himalaya wanderte und die Einheimischen beiläufig nach den Wölfen in dieser Gegend fragte. Die Einheimischen sagten immer wieder: "Früher waren sie hier, aber jetzt sind sie nicht mehr da, man muss höher hinaufgehen, um sie zu finden!" Das taten wir und stellten die gleiche Frage noch einmal, die Antwort blieb dieselbe, weiter oben. Wir kehrten nach Hause zurück, ohne die Wölfe des Himalayas gefunden zu haben, aber mit einer gesteigerten Neugierde auf sie. Bald erfuhren wir, dass wissenschaftlich wenig über sie bekannt war, ganz zu schweigen von irgendwelchen Schutzmaßnahmen für sie. Also machten wir uns auf die Suche nach den Wölfen und forschten weiter, um sie zu verstehen. Mehr als ein Jahrzehnt später haben wir durch unsere Forschung herausgefunden, dass es sich bei diesen Wölfen um eine hochspezialisierte und einzigartige Hochgebirgspopulation handelt, die genetisch so angepasst ist, dass sie mit dem niedrigen Sauerstoffgehalt in ihren hoch gelegenen Lebensräumen zurechtkommt. Unser Projekt war maßgeblich an der Erstellung von Daten beteiligt, die Licht ins Dunkel dieser Wölfe brachten, was vor kurzem zu ihrer ersten Bewertung auf der Roten Liste der IUCN führte und ihre Schutzbemühungen vorantrieb.

Wichtig ist, dass wir in all den Jahren eng mit den traditionellen tibetischen Berggemeinden zusammengearbeitet haben und von ihnen viel über das Zusammenleben mit großen Raubtieren und der Natur gelernt haben, was natürlich in ihrer Kultur und Religion verankert ist. Unser Ziel ist es nun, die örtlichen traditionellen Gemeinschaften dabei zu unterstützen, ihre uralte Kultur und Lebensweise zu bewahren und gleichzeitig von den Annehmlichkeiten des modernen Lebens zu profitieren und die Schätze der Tierwelt, mit denen sie in ihrer hochgelegenen Umgebung zusammenleben, zu schätzen und zu schützen.

Konchok Nguedup Lama, ein Viehhirte aus dem Dorf Til im Limi-Tal, verbringt Monate damit, seine Yaks auf den Hochweiden zu hüten. In der Vergangenheit entzündeten er und seine Hirtenkollegen nachts Feuer in der Nähe ihrer Lager, um Raubtiere abzuschrecken. Bei anderen Gelegenheiten wurden sie mitten in der Nacht geweckt, um Lärm zu machen und Raubtiere zu verscheuchen.

Im November 2021 übergaben wir Konchok und seinen Hirtenkollegen Lichter zur Abschreckung von Raubtieren. Sie freuten sich über die Lampen, und als wir im September 2022 in das Gebiet zurückkehrten, drückte Konchok seine tiefe Dankbarkeit aus. Er bemerkte : "Seit wir die Fuchslichter benutzen, gab es keine Probleme mehr mit Wölfen oder Schneeleoparden. Außerdem genießen wir jetzt ruhige Nächte, ohne dass wir Lärm machen müssen, um Raubtiere zu verscheuchen. Interessanterweise genießen auch die Yaks ruhige, ungestörte Nächte".