Une meilleure connaissance pour une meilleure gestion

Figure 2 : principaux résultats du suivi de la pêche expérimentale mené par le PMCB et les pêcheurs artisanaux tous les 3 ans dans la réserve intégrale de Couronne.

PMCB

Recensement visuel des poissons de l'UW réalisé tous les 3 ans dans la réserve de Couronne.

J.G. Harmelin/PMCB

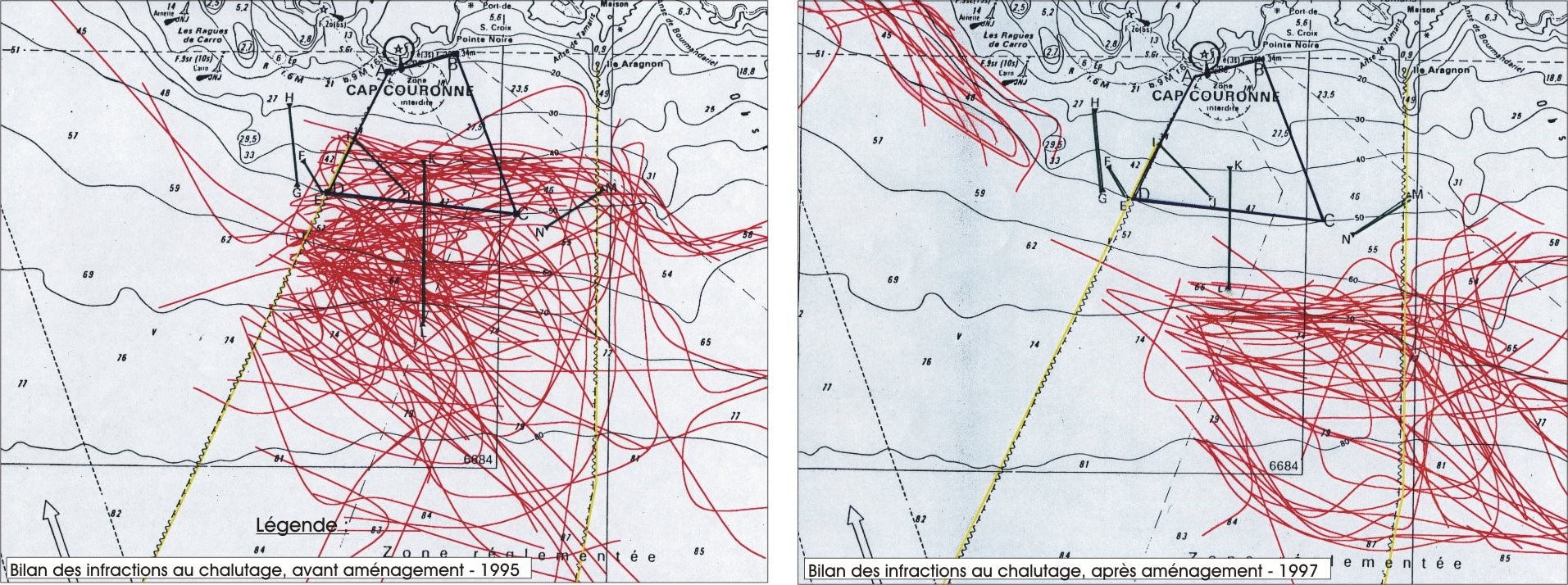

La protection et la surveillance au sein des deux réserves interdites à la pêche - où tous les types de pêche, d'amarrage et de plongée sous-marine sont interdits - sont efficaces, avec plus de 2 400 heures d'application par an, principalement en mer. Il y a une forte augmentation de la biomasse de poissons avec une augmentation de l'abondance, plus de gros poissons, et le retour d'espèces rares/sensibles comme les mérous, les maigres bruns, les bars, etc : Des opérations de pêche expérimentale contrôlée sont menées tous les 3 ans dans la réserve et ont montré qu'en 24 ans, le poids moyen d'un poisson a été multiplié par 2,6 (287 g en 2019 contre 111 g en 1995). Durant cette période, les captures de pêche ont été multipliées par 7, avec un taux de capture par unité d'effort CPUE passant de 1,1 kg / 100 m de filet en 1995 à un maximum de 7,1 kg / 100 m en 2019 (Figure 2).

Ces résultats spectaculaires et un effet réserve évident ne concernent pas seulement les poissons, mais aussi les invertébrés comme les langoustes : les captures ont été multipliées par 8 depuis la création de la réserve. Ces résultats sont importants pour les pêcheurs artisanaux qui bénéficient des processus d'exportation de la biomasse : en bordure des réserves marines, les rendements de pêche peuvent atteindre 2,5 kg/100 m de filet ; alors que dans le reste de l'AMP, la CPUE moyenne est de 1kg/100 m.

Volonté et implication des pêcheurs artisanaux locaux qui ont décidé eux-mêmes de créer une deuxième réserve intégrale dans le PMCB en 1996 (Couronne, 210 ha), après la précédente à Carry (1983, 85 ha). Le même bateau de pêche ("Mamyblue") participe depuis le début à des pêches expérimentales menées tous les 3 ans et les pêcheurs peuvent voir directement dans la boîte à poisson l'effet de la réserve lorsqu'ils ramènent leurs filets, avec une multiplication par 7 des captures (141 kg en 2019 vs 21 kg en 1995).

Le suivi à long terme a montré un effet clair de la réserve avec une plus grande abondance de poissons, une plus grande taille et le retour d'espèces rares. La surveillance et l'application de la loi sont la clé de voûte d'une bonne gestion des réserves naturelles. La nature peut recréer la biodiversité et la restaurer d'elle-même, nous devons l'aider et prendre soin d'elle, c'est notre responsabilité Même si 6 % de la mer Méditerranée sont couverts par des aires marines protégées, seuls 0,23 % sont entièrement ou hautement protégés. Moins d'un quart de 1%, c'est vraiment insuffisant ! Les aires marines protégées ne sont pas seulement des solutions techniques, ce sont aussi des relations humaines qui prennent en compte l'histoire et la culture d'un territoire, avec une vision commune.

Les réserves intégrales ont bien fonctionné, même de petites superficies sous protection totale peuvent restaurer la biodiversité et les ressources. Nécessité de réaliser un suivi scientifique sur une longue période, pour une meilleure connaissance de l'effet des réserves, avec un protocole BACI (avant/après/contrôle/impact).