Des plantes à l'énergie : intégrer et renforcer les voix des communautés dans la chaîne de valeur

En Côte d'Ivoire, la plupart des communautés locales sont à peine impliquées dans la valorisation des ressources génétiques telles que les plantes médicinales - au-delà de la fourniture de matériel brut ou peu transformé. Elles ne savent pas ce qu'il advient de ces ressources en dehors des marchés locaux.

À cela s'ajoute une méfiance profondément ancrée, qui peut conduire les représentants des communautés à ne pas assister aux réunions. Ainsi, leurs ressources sont souvent utilisées sans leur participation ou sans qu'elles en bénéficient.

L'amélioration de l'inclusion des communautés locales dans la valorisation a été un pilier essentiel de l'initiative de développement des capacités en matière d'APA. De nouvelles approches ont donné des résultats prometteurs. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, l'initiative APA a piloté un modèle qui a permis d'intégrer avec succès les communautés dans la chaîne de valeur de la médecine traditionnelle. L'approche comprenait l'engagement des autorités traditionnelles et administratives à tous les niveaux, la participation active des habitants des villages et l'utilisation d'outils tels que des cartes illustrées et des jeux de rôle, tout en soutenant l'organisation des guérisseurs traditionnels.

Contexte

Défis à relever

Les communautés locales de Côte d'Ivoire, par exemple autour du parc de la Comoé dans le nord-est, n'ont pas été impliquées dans la valorisation de la médecine traditionnelle ou des chaînes de valeur connexes - au-delà du fait d'être des fournisseurs de plantes. Elles n'ont pas conscience de ce qu'il advient de leurs ressources et n'ont pas accès à la formation, aux ressources ou au soutien institutionnel nécessaires pour participer de manière significative. Dans certains cas, ils peuvent même abuser des plantes médicinales par manque d'alternatives ou de connaissances. Une méfiance profondément ancrée les empêche également de partager leurs connaissances traditionnelles. Nombre d'entre eux ignoraient l'existence de réglementations nationales, telles que l'accès et le partage des avantages (APA), conçues pour garantir un partage équitable des avantages.

Il est apparu clairement que les approches de participation communes échoueraient, car elles susciteraient des attentes élevées tout en ignorant la culture, les styles de communication et les souvenirs des injustices passées.

L'initiative APA a donc choisi une voie différente et plus complexe : un voyage à long terme visant à intégrer de manière significative les communautés locales dans la chaîne de valeur de la médecine traditionnelle.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les cinq éléments constituent un processus séquentiel qui se renforce mutuellement. En commençant par l'engagement des autorités nationales et locales (BB1), la légitimité culturelle et le soutien politique ont été garantis, ce qui a permis de toucher directement les communautés. Cela a préparé le terrain pour que les ambassadeurs locaux (BB2) fassent le lien entre les projets et les villages, en instaurant la confiance et l'appropriation. Des cartes illustrées et des jeux de rôle (BB3) ont traduit des concepts APA complexes en un apprentissage accessible et interactif, permettant aux participants de s'engager de manière significative. La plateforme multipartite (BB4) a ensuite réuni les communautés, les praticiens, les chercheurs et les autorités afin qu'ils élaborent ensemble des plans d'action, favorisant ainsi la collaboration et le partage des responsabilités. Enfin, le renforcement des associations locales (BB5) a permis aux communautés de s'exprimer collectivement et de manière structurée dans les chaînes de valeur, garantissant ainsi la durabilité des résultats. Chaque bloc s'appuie sur le précédent : l'approbation de l'autorité permet la sensibilisation ; la sensibilisation alimente une participation informée ; les outils participatifs approfondissent la compréhension ; la coopération multipartite aligne les intérêts ; et les associations ancrent les avantages dans des structures à long terme, dirigées par la communauté.

Blocs de construction

Le parcours - Informer toutes les autorités compétentes, du niveau national au niveau local, afin d'obtenir leur adhésion, leur permission, leurs contacts et leurs recommandations.

L'approche a commencé au niveau national, en reconnaissant le rôle central du leadership traditionnel dans l'engagement communautaire. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, qui représente 31 régions et des milliers de villages, sert de canal de communication essentiel entre les communautés et le gouvernement national, jusqu'à la présidence.

En collaboration avec le ministère de l'environnement (MINEDDTE), un atelier interactif a été organisé avec dix rois afin d'analyser ouvertement le contexte actuel et de concevoir conjointement des activités visant à mieux intégrer les communautés locales dans la valorisation des ressources biologiques. Ces sessions ont été non seulement informatives, mais aussi essentielles pour élaborer une approche locale et culturellement appropriée.

Avec l'appui officiel du ministère, le projet a impliqué des représentants administratifs régionaux, puis des autorités administratives et traditionnelles dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, en particulier près de Bouna et de Dabakala.

À chaque niveau, des méthodes interactives et participatives adaptées aux réalités locales ont été utilisées. Les autorités ont exprimé leur soutien, partagé leurs points de vue et fourni des contacts clés. Leur implication a permis de toucher directement les communautés et de jeter les bases de leur participation aux chaînes de valeur des plantes médicinales.

Facteurs favorables

La collaboration étroite avec le ministère de l'environnement (MINEDDTE), y compris les invitations officielles et la contribution du point focal APA, a été un facteur clé de réussite. Un autre facteur de réussite a été l'utilisation de méthodes interactives, en particulier la méthode CAP-PAC qui a favorisé la compréhension, l'échange et la réflexion, ainsi que des vidéos et des cartes illustrées. Ces outils ont permis d'expliquer clairement l'APA et les chaînes de valeur et ont encouragé une participation active, en particulier lors des ateliers avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et d'autres autorités.

Leçon apprise

L'un des principaux enseignements de cette approche est qu'il est essentiel de comprendre et d'impliquer les structures traditionnelles. Ces autorités locales sont au cœur de la dynamique communautaire et de la prise de décision. Leur participation active et leur consentement sont essentiels à la réussite de toute initiative.

Les chefs traditionnels apportent de précieuses connaissances locales, des contacts et une vision culturelle. Tout aussi important, leur approbation renforce la confiance et la légitimité au sein des communautés. Sans leur soutien, même des projets bien conçus risquent de se heurter à des résistances ou d'avoir un impact limité. La méthode CAP-PAC favorise efficacement la compréhension mutuelle, met en lumière les intérêts sous-jacents et aide à trouver des solutions pratiques.

Une collaboration inclusive et respectueuse avec les autorités traditionnelles nécessite un espace dédié au dialogue et à l'appropriation partagée. Des ateliers communs à toutes les régions, menés en partenariat avec le ministère de l'environnement de Côte d'Ivoire, se sont révélés essentiels pour instaurer la confiance, aligner les institutions et garantir la crédibilité et la durabilité de l'approche.

Impliquer les ambassadeurs locaux

Le principal changement dans le processus a été l'inclusion de jeunes membres de la communauté, connus sous le nom d'animateurs, qui avaient été identifiés par le projet bilatéral Pro2GRN de la GIZ, actif dans la région de Comoé. Déjà engagés dans la sensibilisation locale, ces animateurs ont soutenu le transfert des idées de projet au niveau du village. Grâce à leur position solide dans les structures locales, ils facilitent les discussions internes sur les idées de la GIZ, favorisant ainsi l'appropriation locale sans la présence de la GIZ.

En collaboration avec le ministère de l'environnement, l'initiative APA a organisé un atelier avec une quarantaine d'animateurs. À l'aide de cartes illustrées et de jeux de rôle, ils ont été formés aux questions clés de la valorisation des ressources biologiques et des processus d'APA d'une manière interactive et ludique.

Les animateurs ont également élaboré des critères initiaux pour identifier les représentants locaux qui participeront aux prochains ateliers. Au cours des trois mois suivants, ils ont atteint environ 250 villages, sensibilisé les communautés et les ont aidées à sélectionner une centaine de participants aux ateliers. Ils ont apporté une aide cruciale en traduisant les informations et les actions dans les langues locales.

Au cours des ateliers, les animateurs ont facilité les activités de groupe, dirigé des jeux de rôle, traduit et permis un dialogue ouvert et participatif sur les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles, les besoins des communautés, la participation effective à la chaîne de valeur et l'APA.

Facteurs favorables

Parmi les facteurs favorables, citons

- Les liens existants entre un projet de la GIZ et les animateurs dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, qui ont facilité la sensibilisation et le transfert de connaissances.

- Les animateurs eux-mêmes, qui ont favorisé l'appropriation de la valorisation des ressources biologiques et des connaissances en matière d'APA, soutenu la sélection des participants et accru l'intérêt des communautés à s'impliquer.

- Les cartes illustrées et les jeux de rôle, qui ont rendu un contenu complexe accessible et attrayant pour les communautés locales.

Leçon apprise

L'engagement des jeunes résidents en tant que facilitateurs était essentiel pour favoriser l'appropriation, la confiance et la participation durable aux chaînes de valeur de la médecine traditionnelle et aux processus d'APA. La sensibilisation de ces animateurs à la valorisation des ressources biologiques et à l'APA a clairement suscité l'intérêt des communautés et, sans eux, il aurait été beaucoup plus difficile d'inclure les membres de la communauté - en particulier les détenteurs de savoirs traditionnels, qui partagent rarement leurs connaissances avec des personnes extérieures.

Les méthodes de formation interactives, faciles à comprendre et permettant de surmonter les barrières linguistiques, se sont avérées essentielles pour un transfert de connaissances et une autonomisation efficaces.

Les efforts déployés pour parvenir à un équilibre entre les sexes parmi les animateurs ont toutefois largement reflété les réalités locales : seules 2 personnes sur 36 étaient des femmes, ce qui met en évidence les difficultés persistantes liées à la participation des femmes.

Cartes illustrées et jeux de rôle

L'utilisation de cartes illustrées

Natural Justice a été chargé d'élaborer un ensemble de huit cartes illustrées et un manuel du facilitateur pour aider les communautés locales à comprendre les processus d'APA. Conçues pour être utilisées dans des contextes multilingues à faible niveau d'alphabétisation, ces cartes simplifient des sujets complexes tels que la valeur des ressources génétiques, les chaînes de valeur et les accords de partage des avantages. Cet outil visuel encourage le dialogue et permet aux communautés locales de s'engager de manière significative dans les discussions sur l'APA. Seules les images sont montrées aux participants, tandis que le manuel aide les animateurs à expliquer chaque concept et à poser les bonnes questions.

Les cartes permettent aux membres de la communauté de faire le lien entre le contenu et leur propre vie, ce qui renforce le sentiment d'appropriation.

L'utilisation de jeux de rôle

Les jeux de rôle aident les communautés à comprendre des processus complexes, tels que l'APA, en simulant des demandes réelles d'accès aux ressources locales. Les participants jouent le rôle de membres de la communauté, du gouvernement et d'utilisateurs (par exemple, des entreprises) pour s'entraîner aux négociations, au partage des avantages et à la communication. Joué dans les langues locales, le sketch est répété jusqu'à ce que les étapes clés de l'APA soient correctement représentées, ce qui permet d'ancrer les connaissances grâce à une participation active. Il convient d'expliquer que le jeu de rôle vise à illustrer la manière dont la procédure expliquée fonctionne dans la pratique. Le scénario est expliqué à tous les participants avant le début du sketch.

Facteurs favorables

Il était essentiel d'élaborer les cartes illustrées à l'avance et de veiller à ce que chaque participant reçoive un jeu complet. Les modérateurs ont été formés au préalable sur les questions spécifiques à poser avec chaque carte et sur la pertinence de chaque carte pour l'APA. De même, il était important que les représentants des communautés locales soient familiarisés avec les techniques de jeu de rôle et qu'ils les aient pratiquées à l'avance.

Leçon apprise

L'utilisation de cartes illustrées et de jeux de rôle répétés s'est avérée essentielle pour permettre un engagement significatif de la communauté dans les processus APA et les partenariats de la chaîne de valeur. Ces outils ont créé un espace d'interaction réel, soutenu par des animateurs locaux qui ont facilité la traduction et la pertinence culturelle. Les cartes ont permis de démystifier des concepts APA complexes, les rendant accessibles à tous les participants.

Un facteur clé de succès a été la répétition des jeux de rôle, en particulier l'élément participatif qui permettait aux membres de la communauté de corriger des performances intentionnellement "erronées". Cela a permis d'approfondir la compréhension et l'appropriation du processus d'APA, comme l'ont confirmé les commentaires oraux et le suivi avant et après les ateliers.

Mise en place d'une plateforme multipartite pour garantir des progrès continus et un engagement durable

Pour faire avancer le développement d'une chaîne de valeur, une plateforme multipartite a été mise en place. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, elle comprenait des représentants des communautés locales, des praticiens traditionnels et/ou des petites entreprises, des chercheurs et des acteurs du gouvernement national.

La première réunion a permis de présenter les participants, de clarifier leurs rôles et leurs contributions et de discuter des intérêts, des attentes, des besoins et des défis. Elle a également permis de définir des orientations stratégiques et une vision commune pour la plateforme.

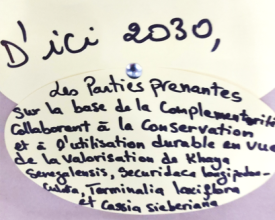

Lors d'un deuxième atelier, les parties prenantes ont été formées par des experts à la valorisation de la médecine traditionnelle - de la plante au produit - couvrant l'utilisation durable, l'accès au marché, les tests de toxicité, les normes de qualité et d'autres étapes clés dans la construction d'une chaîne de valeur viable.

La troisième réunion du MSP s'est concentrée sur l'instauration d'un climat de confiance grâce à un dialogue intensif et à l'élaboration d'un plan d'action commun ainsi que d'un accord écrit décrivant les rôles et les responsabilités de chaque groupe.

Le processus a été soutenu par une étude sur la disponibilité et l'utilisation durable de certaines plantes médicinales.

Les résultats communs ont été présentés au ministère de l'environnement lors d'un événement public réunissant toutes les parties prenantes, les médias, une mini-exposition, des présentations de produits et une courte vidéo présentant les réactions de la communauté.

Facteurs favorables

Les principaux facteurs de réussite sont les suivants : une série d'ateliers interactifs prévoyant suffisamment de temps pour un échange approfondi sur les rôles et les responsabilités ; des contributions révélatrices d'experts locaux et de praticiens d'Afrique de l'Ouest sur toutes les conditions requises pour valoriser les plantes médicinales ; un dialogue ouvert et honnête favorisant la confiance ; un événement de haut niveau pour présenter les résultats devant le ministre de l'environnement et la télévision ; la patience et le dévouement des modérateurs qui ont veillé à ce que toutes les voix soient entendues et respectées.

Leçon apprise

La mise en place d'un processus multipartite, en particulier avec les communautés locales, nécessite du temps et des sessions interactives bien structurées. La continuité grâce à des ateliers réguliers est essentielle. Les modérateurs doivent assurer un engagement continu, respecter toutes les voix et valoriser chaque contribution. Des activités telles que la formation à la valorisation, qui offre de nouvelles perspectives, sont essentielles.

Les plans conjoints et les accords écrits ne sont possibles qu'une fois la confiance établie. Cette confiance nécessite des discussions répétées, ouvertes et parfois intenses. Par exemple, la définition des rôles a donné lieu à des échanges approfondis entre les communautés, les guérisseurs traditionnels et les chercheurs. Lorsque les communautés ont réalisé qu'elles avaient besoin de contribuer, voire de partager des connaissances protégées, des craintes ont dû être exprimées - et certaines discussions ont duré jusqu'à 22 h 30.

Le rôle du gouvernement est resté un point de discorde, les autorités nationales se considérant non pas comme des partenaires, mais comme des décideurs en raison de leur rôle financier.

Renforcer les structures des communautés locales afin d'améliorer l'efficacité et les capacités des acteurs locaux faisant partie d'une chaîne de valeur sur la médecine traditionnelle.

Si la création d'associations locales est une approche courante de la GIZ pour renforcer les voix locales et soutenir le commerce des matières premières et des produits, elle nécessite une coordination minutieuse avec les autorités régionales et un processus clair, étape par étape. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, avant d'engager les communautés locales, une réunion a été organisée avec les préfets, les sous-préfets, les représentants politiques et les membres d'une association existante de praticiens de la médecine traditionnelle qui a fait ses preuves. L'association a expliqué pourquoi elle avait été créée et ce qu'elle avait accompli, ce qui a permis d'obtenir l'adhésion et le soutien des autorités locales.

Dans un deuxième temps, un atelier a réuni des praticiens de la médecine traditionnelle des villages de la région. L'association existante a de nouveau fait part de son processus et de ses résultats, inspirant d'autres praticiens. Toutefois, les tensions entre les praticiens établis et ceux qui ont des approches différentes et qui ne sont pas encore organisés ont été reconnues. Il convient de veiller à ce que le processus de création d'associations reste inclusif et équilibré.

Au cours de la troisième étape, les praticiens ont transmis ces connaissances à leurs communautés, où ils ont discuté de la structure de l'association et de leur implication avec les décideurs locaux. Le processus est soutenu par un projet connexe de la GIZ actif sur le terrain.

Facteurs favorables

Parmi les facteurs favorables, citons : le respect d'une séquence claire en informant d'abord les autorités pour obtenir leur soutien ; l'exploitation des contacts existants grâce à un projet apparenté de la GIZ ; la présentation d'une association réussie pour démontrer les étapes et les avantages ; l'application d'une approche sensible et équilibrée lors des ateliers avec divers praticiens de la médecine traditionnelle ; et l'assurance que le processus a été ramené aux communautés locales et à leurs structures de prise de décision avant de former des associations.

Leçon apprise

L'un des principaux enseignements est qu'il est essentiel d'obtenir l'adhésion et le soutien des autorités locales et des responsables politiques avant d'engager directement les praticiens de la médecine traditionnelle. La meilleure façon d'y parvenir est d'impliquer une association existante qui a fait ses preuves et un projet apparenté ayant des contacts établis avec les autorités.

Un autre enseignement est que tous les praticiens ne soutiennent pas pleinement l'idée d'une association commune. Les différences de méthodes et de niveaux de reconnaissance peuvent créer des tensions. Il est essentiel d'aborder ces différences avec sensibilité pour éviter les perceptions d'exclusion.

Enfin, les décisions sont prises au sein des structures communautaires locales, et pas seulement par les praticiens. La formation d'une association plus large à travers les villages est soigneusement examinée au niveau de la communauté. L'implication active sur le terrain d'un projet frère de la GIZ - ou d'un autre partenaire local de confiance - est un avantage majeur pour guider et soutenir ce processus.

Impacts

Cette approche participative à long terme a eu plusieurs effets dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, les communautés locales ont pris conscience de la valeur réelle de leurs plantes médicinales et des connaissances traditionnelles qui y sont associées. Elles comprennent désormais qu'elles ont le droit de négocier des avantages monétaires et non monétaires lorsqu'elles accordent l'accès à ces ressources et à ces connaissances, passant ainsi du statut de fournisseurs passifs à celui de parties prenantes autonomes.

Deuxièmement, en participant régulièrement à des ateliers sur les partenariats et la création d'associations, les membres de la communauté ont gagné en confiance et en clarté quant à leurs droits, leurs rôles et leurs responsabilités. Un engagement continu et un dialogue respectueux leur ont permis d'exprimer leurs points de vue et de façonner activement les résultats. Cela leur a permis de s'approprier davantage le processus et de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une intervention imposée d'en haut, mais d'une intervention centrée sur leurs intérêts à long terme.

Plus important encore, les communautés sont désormais des partenaires officiels dans une chaîne de valeur commune pour la médecine et les connaissances traditionnelles. Ce modèle inclusif et collaboratif est plus efficace que les approches fragmentées et cloisonnées et ouvre l'accès à des marchés mieux ciblés. En conséquence, les avantages économiques pour les communautés locales devraient augmenter de manière significative, grâce à une meilleure valorisation des produits et à un pouvoir de négociation plus fort.

Une évaluation récente des plantes médicinales encouragera les communautés locales à utiliser leurs ressources de manière plus durable.

Bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires sont les représentants des communautés locales et les praticiens de la médecine traditionnelle. Autrefois simples fournisseurs de matières premières, ils ont désormais voix au chapitre dans les partenariats. Les chercheurs bénéficient également d'un meilleur accès aux ressources et d'un contact direct avec les fournisseurs.

Cadre mondial pour la biodiversité (CMB)

Objectifs de développement durable

Histoire

Les racines du changement : Un voyage de partenariat et d'objectifs dans la région de Comoé

En 2021, un voyage discret a commencé - sans faire les gros titres, mais avec des poignées de main et des conversations. L'objectif : mettre en œuvre l'accès et le partage des avantages (APA), en veillant à ce que les communautés soient équitablement reconnues lorsque leurs connaissances traditionnelles et leurs ressources biologiques sont utilisées. Le principe était clair, la pratique nécessitait la confiance.

Nous avons commencé par rencontrer les chefs traditionnels - la Chambre nationale des rois et des chefs - dont la confiance était essentielle. Il a fallu du temps, de l'écoute et de l'humilité pour s'y retrouver dans les structures d'autorité à plusieurs niveaux du pays. Notre plan initial couvrait cinq régions, mais nous nous sommes vite rendu compte qu'une large portée pouvait être synonyme de résultats superficiels. Nous nous sommes donc concentrés sur une région, la Comoé, riche en biodiversité et en traditions.

C'est là que notre véritable travail a commencé. Nous avons rencontré des chefs locaux, des anciens, des maires et des guérisseurs. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de l'APA. Ils ont posé des questions : Nos connaissances seront-elles protégées ? Serons-nous oubliés ? Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous nous sommes engagés à marcher ensemble.

Les progrès ont été lents mais constants. Puis une étincelle : un projet bilatéral de la GIZ a mis en lumière l'importance de la médecine traditionnelle, renforçant notre foi dans les connaissances locales. Ensemble, nous avons compris la nécessité d'un leadership communautaire, et pas seulement d'une participation. Nous avons formé des jeunes de la région pour qu'ils deviennent des "animateurs", faisant le lien entre la tradition et le changement. À l'aide de jeux, de supports visuels et d'ateliers, nous leur avons donné les moyens de donner vie à l'APA dans leurs villages.

Lors d'un atelier, les communautés ont sélectionné quatre plantes clés - utilisées pour la guérison, les rituels et l'alimentation - à inclure dans les futures chaînes de valeur de l'APA. Ce choix a marqué un tournant : L'APA leur appartenait.

L'élan a été donné. Nous avons organisé des ateliers multipartites réunissant le gouvernement, les chercheurs, les guérisseurs traditionnels et les villageois. Un plan d'action commun et un accord de coopération ont suivi, créés et signés par tous. L'APA avait désormais des visages et des histoires locales.

À ce jour, aucune communauté n'a abandonné le projet. Elles restent engagées parce qu'elles croient au processus. La confiance a fait place à l'appropriation ; l'hésitation s'est transformée en fierté. Les membres de la communauté s'expriment, négocient et dirigent.

Ce succès n'est pas le fruit d'efforts déployés du haut vers le bas, mais de l'écoute et de l'inclusion.