L'évaluation écologique : un outil pour la restauration des paysages en République dominicaine

La République dominicaine a travaillé sur la restauration des écosystèmes et des paysages dégradés ; elle a créé le programme national de restauration des écosystèmes dégradés et un guide méthodologique pour accélérer les actions de restauration régies par le ministère de l'environnement et des ressources naturelles.

Cette solution vise à présenter un modèle de restauration écologique qui comprend des étapes méthodologiques et des protocoles pour la mise en œuvre d'actions de restauration des écosystèmes et des paysages, ainsi que des activités de suivi pour déterminer les niveaux de récupération des zones concernées.

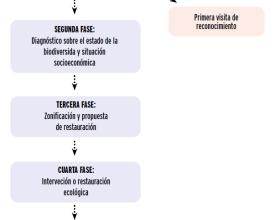

La solution propose la méthode suivante : 1) Harmonisation des concepts techniques internationaux avec la législation nationale, 2) Élaboration d'un diagnostic sur l'état de la biodiversité et la situation socio-économique, 3) Élaboration d'une proposition de zonage et d'un plan de restauration et 4) Développement d'un plan de suivi et de contrôle pour la mise en œuvre des actions.

Contexte

Défis à relever

- Développer un modèle de restauration écologique qui favorise la création de partenariats locaux (gouvernement, société civile, secteur privé), et qui soit conforme à la législation nationale en vigueur en fonction des compétences légales que possède chaque acteur dans les zones d'intervention.

- Disposer d'un instrument de planification des interventions de restauration des écosystèmes et des paysages qui favorise les investissements publics et privés, tout en répartissant les responsabilités de mise en œuvre entre les acteurs en fonction de leurs compétences.

- Disposer d'un outil de suivi et de contrôle des interventions de restauration des écosystèmes et des paysages qui soit rentable et facile à appliquer par les acteurs des territoires.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

L'harmonisation des concepts techniques internationaux avec la législation nationale (B1) facilite l'incorporation de la terminologie internationale dans les processus nationaux et son application dans le cadre réglementaire national existant.

La définition de B1 permet d'élaborer un diagnostic sur l'état de la biodiversité et la situation socio-économique (B2), qui fournit les paramètres biologiques nécessaires pour déterminer l'état actuel d'un écosystème. Les données de B2 permettent d'élaborer une proposition de zonage et un plan de restauration (B3), qui permettent de sélectionner les sites à restaurer et les mesures à utiliser pour récupérer les zones en fonction de la portée, du temps et des ressources dont disposent les parties intéressées.

Enfin, un plan de suivi et de contrôle (B4) est élaboré, dans lequel les résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures proposées par B3 sont mesurés.

Blocs de construction

Harmoniser les concepts techniques internationaux avec la législation nationale

L'objectif de ce module est de fournir aux équipes techniques des outils qui favorisent la restauration des écosystèmes et des paysages conformément aux paramètres et aux normes internationales, tout en évitant les controverses ou les contradictions avec les compétences institutionnelles et la législation nationale en vigueur.

Ce processus nécessite : 1) de relier les processus internationaux de restauration des écosystèmes et des paysages aux compétences opérationnelles des institutions gouvernementales ; 2) de relier la terminologie technique internationale au cadre réglementaire sur lequel repose la compétence opérationnelle des institutions gouvernementales ; et 3) de clarifier, d'adapter, de modifier ou d'ajouter une nouvelle terminologie technique aux instruments techniques des entités gouvernementales en vue de leur adoption et de leur mise en œuvre.

Facteurs favorables

- Mener un vaste processus de communication, de sensibilisation et de consultation avec les différentes parties prenantes, tant à l'intérieur (différentes directions et unités) qu'à l'extérieur (différents ministères, acteurs de la société civile et du secteur privé) de l'organe directeur chargé de la restauration des écosystèmes et des paysages.

Leçon apprise

- Ces processus peuvent nécessiter des discussions techniques approfondies, c'est pourquoi il convient de tenir compte des disponibilités budgétaires pour l'élaboration de supports d'apprentissage médiatisés afin de faciliter la compréhension des acteurs non experts et la mise en œuvre d'ateliers à différentes échelles - locale, infranationale et nationale.

Élaborer un diagnostic sur l'état de la biodiversité et le statut socio-économique

L'objectif de ce module est de fournir aux équipes techniques les paramètres biologiques nécessaires pour déterminer l'état actuel d'un écosystème afin de déterminer les mesures de restauration appropriées à mettre en œuvre dans cet écosystème spécifique.

Le diagnostic de l'état de la biodiversité est réalisé à l'aide d'une revue documentaire et de visites de terrain, où : 1) l'identification du site, y compris la composition, la structure et les différentes strates qui composent l'écosystème, 2) la description des services écosystémiques, 3) la composition floristique, 4) la diversité des groupes de faune vertébrée et invertébrée, 5) la présence d'espèces invasives, et 6) l'identification des menaces et des facteurs de dégradation.

La situation socio-économique est étudiée à l'aide d'une revue documentaire et de visites sur le terrain, qui permettent : 1) d'identifier les utilisateurs actuels du site, 2) de décrire les activités productives menées par les utilisateurs, 3) de clarifier le statut foncier du site, 4) d'identifier les acteurs locaux présents sur le territoire, 5) d'identifier le potentiel de développement local avec des activités écologiquement durables.

Facteurs favorables

-

Les sites doivent présenter un intérêt national élevé pour la fourniture de biens et de services écosystémiques à la population et pour la conservation des zones naturelles protégées existantes qui sont légalement soutenues.

-

Disposer de ressources pour l'incorporation d'analyses supplémentaires telles que les SIG et d'autres outils technologiques, qui facilitent la délimitation et la caractérisation rapides des sites afin d'obtenir une première approximation des conditions générales.

Leçon apprise

- Le processus peut être exigeant en raison du niveau de détail et d'interdisciplinarité requis. Il est donc nécessaire de bien planifier le temps, les ressources humaines et matérielles à utiliser pour les analyses documentaires, géographiques et de terrain.

- Impliquer les acteurs locaux dès le début pour garantir la durabilité des actions, tirer parti des connaissances locales et de l'intérêt pour la conservation des écosystèmes pour les avantages qu'ils en retirent.

Élaborer une proposition de plan de zonage et de restauration

L'objectif de ce module est de fournir aux équipes techniques les paramètres techniques nécessaires à l'identification des sites à restaurer et à la sélection d'actions efficaces pour la régénération des écosystèmes.

Le zonage nécessite : 1) l'identification des zones de restauration naturelle et assistée, 2) des zones de reboisement avec des plantes indigènes et endémiques, et 3) des zones ayant un potentiel pour des activités productives respectueuses de l'environnement.

La proposition d'actions de restauration comprend : 1) la sélection des activités à mettre en œuvre pour chaque zone zonée, 2) l'estimation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités de restauration, 3) la répartition des responsabilités en fonction des compétences et des ressources dont disposent les parties prenantes, et 4) le temps nécessaire à la mise en œuvre des actions en tenant compte de la portée et des ressources disponibles.

Facteurs favorables

- La qualité des diagnostics antérieurs, l'expérience du personnel technique accompagnant ces processus et la participation active des parties prenantes facilitent la prise de décision et la sélection la plus rentable des activités de restauration sur les sites d'intervention.

Leçon apprise

Les fonctions de l'écosystème à restaurer, ainsi que le contexte écologique et social, déterminent le type d'activités à choisir et la zone géographique d'intervention :

- Lorsqu'il est possible d'améliorer la biodiversité au niveau du paysage, les activités doivent se concentrer sur des sites situés à l'intérieur ou autour de zones protégées ou d'autres forêts à haute valeur de conservation.

- Lorsque la dégradation a entraîné des défaillances dans le fonctionnement de l'écosystème, les activités doivent être concentrées le long des bandes riveraines, des pentes abruptes, etc.

- Lorsqu'il existe des possibilités d'améliorer le bien-être humain et, en particulier, de soutenir des activités génératrices de revenus, les zones prioritaires devraient être des sites appropriés pour la production d'espèces de grande valeur.

Élaborer un plan de suivi et de contrôle

L'objectif de ce module est de fournir aux équipes techniques les paramètres permettant de mesurer l'efficacité des actions de restauration sur le terrain.

Le plan de suivi doit inclure des éléments permettant d'évaluer les paramètres suivants : 1) le degré de développement des espèces plantées et leur capacité de réponse, 2) les changements dans la configuration et l'abondance de l'eau, 3) les changements dans la dynamique de la biodiversité (présence et abondance), ainsi que dans la disparition des espèces exotiques et/ou envahissantes, 4) les changements dans les conditions environnementales de la zone, et 5) les changements dans la dynamique et l'utilisation des terres, ainsi que dans l'utilisation par le public et les demandes de la communauté.

Facteurs favorables

- L'audit social favorise l'obligation de rendre compte de la qualité et de la quantité des investissements publics dans les territoires.

- Les accords de coadministration ou de cogestion favorisent l'obligation de rendre compte de la qualité et de la quantité des investissements non gouvernementaux dans les territoires.

Leçon apprise

- La création de plateformes de gouvernance locale favorise la mise en place de systèmes de responsabilité solides et transparents.

- Les données fournies par le système de suivi doivent avoir une composante technique (comment avons-nous progressé dans la restauration de notre zone ?) et une composante sociale (quels sont les bénéfices monétaires et non monétaires des investissements réalisés ?), afin que les acteurs impliqués conservent un intérêt réel et effectif à contribuer à la restauration de ces sites.

Impacts

- Une alliance entre le gouvernement, les entreprises publiques et la société civile a été créée pour restaurer 500 ha et a mobilisé 401 302,00 USD.

- 9 écosystèmes ou unités paysagères ont été identifiés et caractérisés (mangroves, forêts sèches, dunes, marais salants, zones agricoles, forêts de pins, forêts riveraines, zones humides, forêts pluviales à feuilles larges).

- 23 espèces de flore en danger protégées par la législation nationale ont été identifiées. 5 espèces de reptiles en danger : 2 vulnérables, 2 en danger et 1 en danger critique d'extinction.

- 3 plans de restauration ont été élaborés avec des actions spécifiques par écosystème, validés par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux locaux.

- 15 personnes issues d'organisations locales mettant en œuvre des actions de restauration locales ont été formées et ont participé au processus d'élaboration du plan de restauration.

Bénéficiaires

Institutions gouvernementales, organisations de la société civile, communautés forestières, peuples autochtones et professionnels qui conçoivent, mettent en œuvre et/ou évaluent des projets de restauration des écosystèmes et des paysages.

Histoire

"Le projet nous a permis de voir la possibilité d'avoir un document officiel avec toutes les étapes de la restauration écologique qui comprend une évaluation écologique de l'état de la biodiversité du site, un zonage, ce qu'il faut faire et comment le faire dans chaque zone".

Gloria Santana, chef du département de la faune et de la flore du ministère de l'environnement et des ressources naturelles de la République dominicaine.