Un instrument dynamique et opérationnel pour l'utilisation intégrée du sol et la gestion de l'eau

Grâce à une alliance interinstitutionnelle pour la conception, le développement et la mise en œuvre des "Plans d'action pour la gestion intégrale de la ville" (PAMIC), un instrument de planification du territoire a été créé avec une vision innovante qui utilise l'élément eau comme fil conducteur entre les unités de gestion de la ville. Le modèle des services hydrologiques (provision superficielle d'eau et potentiel de rétention des sédiments) permet d'identifier les zones d'offre et de demande, et de les relier par un travail conjoint avec les acteurs de la ville.

Contexte

Défis à relever

Compte tenu des changements inévitables dans la politique et l'administration du gouvernement mexicain, qui se produisent après chaque élection présidentielle de 6 ans, il est essentiel de trouver des moyens de garantir que l'instrument de planification, le PAMIC, puisse suivre ces cycles et continuer à être mis en œuvre pour le maintien du gouvernement à différents niveaux.

Il est nécessaire de continuer à impulser et à travailler sur le PAMIC, à partir des OSC et des plateformes de gouvernement, à différents niveaux, pour que l'instrument soit maintenu, défini et utilisé. Renforcer son caractère dynamique et opérationnel qui permet de prendre des décisions dans différents contextes.

Sur le plan opérationnel, le but est de pouvoir utiliser les ressources pour augmenter le nombre de PAMIC dans les domaines qui en ont besoin.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Au centre des PAMIC se trouve l'eau, qui est l'élément conducteur qui unit les différents acteurs à l'intérieur de la zone. Le bloc II "Creación de una visión compartida de la gestión de la tierra a través del agua" établit ces connexions en faisant coïncider la demande de services hydrologiques des administrateurs de l'utilisation de la terre avec l'offre de ces services depuis la nappe phréatique. Ce bloc, à son tour, fournit une incitation pour le bloc III. "Les éléments essentiels à la conservation des écosystèmes sont également antécédents". Son objectif est de sensibiliser les parties intéressées au lien entre les écosystèmes et les communautés durables. Le bloc IV "Soutien aux institutions locales et aux organisations de base", qui coordonne le soutien vital des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile locales, s'inspire de ces deux blocs dans le cadre de la formation à long terme des communautés locales. Enfin, l'appui de l'amont vers l'aval est fourni par le Building Block I "Gobernanza interinstitucional en diferentes niveles", qui constitue le cadre d'appui institutionnel dans lequel toute la solution peut être mise en œuvre.

Blocs de construction

Gouvernance et accords interinstitutionnels à différents niveaux

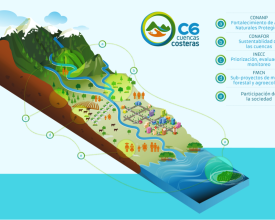

Pour la création et le développement des PAMIC, diverses institutions gouvernementales appartenant au secteur de l'environnement ont uni leurs efforts et conçu un projet très avant-gardiste et innovant qui résulte de la synergie de trois institutions gouvernementales fédérales et d'un fonds privé. L'INECC coordonne la construction des plans (PAMIC), la CONANP consolide la gestion et l'exploitation des PNA et la CONAFOR met en œuvre le système de rémunération des services environnementaux (PSA) du fonds pour la biodiversité. De son côté, le FMCN apporte son expérience en matière de gestion des mécanismes de financement ; grâce à ces accords interinstitutionnels, deux fonds de plus ont été constitués pour produire des effets. En outre, la structure de gouvernance et de coordination interinstitutionnelle comprend un comité technique du projet qui supervise et dirige les opérations du C6, une unité de coordination du projet et deux unités régionales du projet, qui sont responsables de la coordination quotidienne des aspects techniques et logistiques. Cette conception de la coordination interinstitutionnelle est essentielle pour augmenter les chances de réussite de l'aménagement du territoire en tenant compte de l'impact collectif.

Facteurs favorables

- Travail très coordonné entre les institutions avec une vision claire de l'utilisation des instruments de financement et de gestion ;

- L'intérêt des institutions à participer et à contribuer par leur expérience et l'aide qu'elles apportent par le biais de leurs programmes d'assistance sociale, de subventions, dirigés vers certains endroits ;

- Recursos financieros e institucionales suficientes.

Leçon apprise

Les efforts de coordination interinstitutionnelle ont bénéficié de la création d'un système de gouvernance policière, entre les niveaux et les acteurs. Ce système, soutenu par des accords formels entre les institutions participantes, a établi de manière transparente les "règles du jeu" pour tous les autres acteurs impliqués dans le projet aux niveaux régional et local.Cet aspect de la formalité institutionnelle s'est transformé, dans la pratique, en un instrument de planification très dynamique qui renforce la prise de décision et qui aide chaque acteur, depuis le niveau où il travaille, à maîtriser les divers éléments de planification et de gestion du territoire.En outre, on a constaté que la confiance des institutions dans les processus territoriaux à l'échelle locale s'est accrue. Par exemple, en améliorant les décisions des institutions gouvernementales concernant l'utilisation des ressources de leurs programmes. La CONAFOR s'est engagée dans cette voie en incluant dans ses critères de sélection une préférence pour les zones dotées d'un PAMIC. Ce critère consiste à disposer d'un capital pour les zones de conservation.

Créer une vision commune du territoire à partir de l'eau

Pour promouvoir une connectivité opérationnelle entre les différentes sous-couches, y compris les écosystèmes et les pratiques productives, nous avons cherché un fil conducteur qui relie la dynamique des différents territoires et acteurs de la partie haute et de la partie basse de la cuvette. Le modèle de la provision superficielle d'eau et du potentiel de rétention des sédiments dans les différentes sous-couches a permis d'identifier les relations émetteurs-récepteurs-acumulation, et de commencer à relier les dynamiques entre les zones qui demandent des SE (population, zones touristiques et hôtelières) et celles qui en produisent (zones montagneuses à couvert forestier). À partir de là, nous avons réuni les différents acteurs pour leur enseigner les caractéristiques des territoires où ces deux services sont présents et, surtout, pour encourager la production d'informations utiles, a nivel productivo y de servicios hidrológicos, que los actores de gobierno y de asociaciones civiles, se vieran en el territorio y se preguntaran qué se hace, cómo se hace, y por qué.

Facteurs favorables

- S'appuyer sur un réseau d'ONG locales ayant une grande expérience du travail sur le territoire afin de pouvoir proposer des cours et un accompagnement aux producteurs ;

- Fournir du matériel d'enseignement de grande qualité et des méthodes adaptées aux communautés.

- Compromis et intérêt des divers acteurs et institutions locales pour le processus d'entrée en vigueur

Leçon apprise

La connectivité interne à la méthodologie des PAMIC s'est avérée être un aspect qui suscite l'intérêt des institutions gouvernementales et des acteurs du territoire, car elle permet d'identifier les personnes qui travaillent sur le territoire pour élaborer des stratégies productives (café, canne à sucre, etc.). Cet aspect permet aux acteurs locaux, aux autorités et aux usagers du territoire d'entendre collectivement les dinamismes entre les différentes sous-centrales. De plus, les PAMIC ont favorisé le dialogue et la reconnaissance entre les autorités municipales d'une même commune sur le thème de l'eau.

Les éléments essentiels à la conservation de l'écosystème sont également antécédents.

Dans le cadre de la planification territoriale intégrale entre les sous-unités situées dans les régions, les PAMIC prennent en compte les dynamiques de transformation du paysage et s'efforcent d'identifier et de conserver les éléments clés de l'écosystème, aussi bien naturels qu'antérieurs. Dans la philosophie des PAMIC, conserver ne signifie pas "ne pas toucher" à des écosystèmes salubres, Il s'agit plutôt d'encourager et de diffuser l'idée que la conservation ne concerne pas seulement les écosystèmes naturels conservés ou la végétation secondaire, mais qu'elle inclut également la récupération et l'utilisation de ces pratiques et techniques qui permettent une bonne utilisation du territoire, comme dans le cas du café du soleil, la gestion forestière durable. Ces pratiques sont également considérées comme des éléments clés de l'écosystème et sont des pratiques qui vont plus loin que la simple conservation. Par exemple, une gestion agro-sylvo-pastorale n'implique pas d'étendre la zone de pâturage, mais de concentrer sur le territoire une gestion plus intégrée, ce qui permet d'obtenir, sur un même territoire, de meilleurs rendements et de moindres impacts. Nous profitons aux écosystèmes et à l'économie locale en faisant un bon usage du territoire, du sol et des services environnementaux.

Facteurs favorables

- Confiance dans les avantages sociaux et environnementaux de la gestion durable et communautaire, et apprentissage institutionnel sur l'inefficacité de la vision du "ne pas toucher" comme moyen de conserver les écosystèmes ;

- Un réseau d'acteurs ayant une connaissance du territoire qui soutiennent la gestion intégrée et l'accompagnement constant des producteurs ;

- Il est d'une importance vitale d'utiliser les coopératives existantes pour générer, diriger et administrer de nouvelles techniques et réglementations dans les activités productives existantes.

Leçon apprise

- La population, en prenant les décisions relatives à la gestion, s'est appropriée les PAMIC, ce qui se reflète dans le territoire ;

- Les communautés et les producteurs sont plus enclins à s'impliquer et à pratiquer des initiatives auto-organisées pour la gestion durable des ressources, notamment de l'eau, lorsqu'ils ne sentent pas que leurs activités productives sont potentiellement perturbées. De même, lorsque le projet est considéré comme une opportunité d'obtenir un soutien et un financement éventuel pour améliorer leurs activités productives, le compromis et l'intérêt pour la gestion durable de l'écosystème augmentent ;

- Pour que ce module fonctionne correctement, il faut que les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG) travaillent en permanence avec les producteurs.

Soutien aux institutions et organisations de base présentes sur le territoire

La coordination du projet s'est faite dans le cadre d'une alliance avec les gouvernements locaux, les centres de recherche et les organisations de base ayant une présence spécifique dans chacune des zones du projet, afin d'assurer une communication directe avec les producteurs et les autres acteurs du territoire. Grâce au réseau d'ONG locales, l'impact sur les réunions de présentation des informations et des résultats aux producteurs a été plus important et la transposition des diagnostics à la réalité du terrain a été plus efficace. Les exemples de cet appui sur le territoire incluent : i) el manejo de intereses diferentes y de potenciales conflictos entre actores en el PN Cofre de Perote ; ii) creación de sinergias por parte de las instituciones a nivel de gobierno, a través de sus programas de asistencia social, de subsidios, dirigidos a ciertos lugares que coinciden con el proyecto ; iii) Establecimiento de líneas de trabajo coordinadas desde nivel gobierno, desde ANP hasta las OSC ; iv) coalición entre OSC podían tener más impacto en el territorio, reducir costos ; aprovechar las diferentes capacidades de los diferentes actores y potenciar el impacto de las acciones.

Facteurs favorables

- Un réseau d'ONG suffisamment expérimenté pour pouvoir offrir une formation pratique aux producteurs ;

- Utiliser les niveaux existants d'organisation des communautés et des producteurs, ainsi que les autorités locales, sur la base desquels les initiatives sont construites, par exemple les assemblées de producteurs, les coopératives de pêche, les unités rurales de production, etc.

- Renforcer un sentiment commun d'identité et d'appartenance entre les producteurs, les communautés et les autorités locales ;

Leçon apprise

- Il a été essentiel de s'appuyer sur un réseau d'organisations de la société civile qui collaborent au projet et développent de bonnes pratiques sur le territoire, et qui ont contribué à accroître l'impact des réunions au cours desquelles l'information a été présentée aux producteurs.

- Il est essentiel de bien gérer et coordonner le réseau des ONG pour développer les capacités des différents acteurs sur le territoire ;

- Cada cuenca es diferente, por ello, contar con OSC y ONG como "socios" del proyecto, ha permitido tener una representación directa en los territorios y poder adaptar mejor los talleres y comunidades de aprendizaje de acuerdo a las caracteristicas de cada comunidad o región ;

Impacts

La coordination interinstitutionnelle entre les institutions gouvernementales clés du secteur de l'environnement, ainsi que la participation d'organisations nationales et internationales et d'organisations communautaires, a renforcé les voies de coopération interinstitutionnelle et a créé un précédent important pour la gestion durable des ressources hydriques et terrestres.

Avec le PAMIC, l'aménagement du territoire à l'échelle du bassin versant s'accompagne d'une vision de connectivité entre les zones essentielles à l'approvisionnement en eau potable et à la rétention des sédiments et les zones qui endommagent ces services ;

La conservation des écosystèmes et le développement de pratiques productives durables offrent de meilleurs moyens d'adaptation aux communautés vivant dans la région ;

Un financement permanent a été assuré pour un grand nombre d'ANP localisés dans les communautés avec PAMIC ;

Elle a réussi à mettre en place un réseau d'ONG locales afin de créer des synergies et d'économiser des ressources humaines et économiques.

Bénéficiaires

Les autorités disposent d'un instrument de planification qui évalue la gestion durable des ressources et l'organisation des producteurs dans le cadre du programme PAMIC ; les communautés ont reçu une aide pour améliorer leurs pratiques productives.

Objectifs de développement durable

Histoire

En collaboration avec une alliance interinstitutionnelle entre les institutions gouvernementales du secteur de l'environnement - Institut national de l'écologie et du changement climatique (INECC), Commission nationale des forêts (CONAFOR), Commission nationale des zones naturelles protégées (CONANP) -, les organisations nationales et internationales - Fonds pour l'environnement mondial (FEM), Fondo Mexicano de Conservacion de la Naturaleza (FMCN), et un vaste réseau d'organisations de base et de producteurs, le projet C6 a amené l'aménagement du territoire au Mexique à un nouveau niveau d'intégration et de gestion opérationnelle avec la création des "Plans d'action de gestion intégrale de Cuenca" (PAMIC). Ces plans visent à promouvoir la connectivité entre les territoires et les populations par la focalisation d'actions permettant de maintenir et de conserver les éléments clés du territoire qui interviennent dans la fourniture de services hydrologiques et, par là même, de déclencher des processus d'adaptation au changement climatique. Avec cette idée, les PAMIC ont les caractéristiques suivantes : i) une approche relationnelle, pour identifier la dynamique et les facteurs externes entre les unités de production, ii) une explication spatiale, ce qu'il faut faire et en quoi, et iii) l'identification de la relation entre l'offre et la demande de services hydrologiques entre les unités de production.

La modélisation des services hydrologiques (c.-à-d. la provision superficielle d'eau et le potentiel de rétention des sédiments) a permis d'identifier les zones importantes dans chaque région en fonction de ces deux SE. Par la suite, ces zones ont été associées à l'information et aux perceptions partagées par les acteurs du territoire concernant le niveau productif, les réglementations gouvernementales et les processus socio-économiques, ce qui a favorisé une vision commune du territoire et, de là, une interrogation collective sur ce qu'il fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. Siendo dichas preguntas el inicio para realizar propuestas sobre las actividades prioritarias para mantener los servicios hidrológicos, mantener los bosques y las zonas productivas (mejores prácticas).

Un élément innovant a été la recherche de mécanismes de financement qui garantissent la permanence des ressources économiques à moyen et long terme. À l'heure actuelle, un PAMIC a été mis en place dans dix pays et cinq autres sont en cours de développement.