ポルトガルのOSAで考慮されているグループ

INE/DGPM

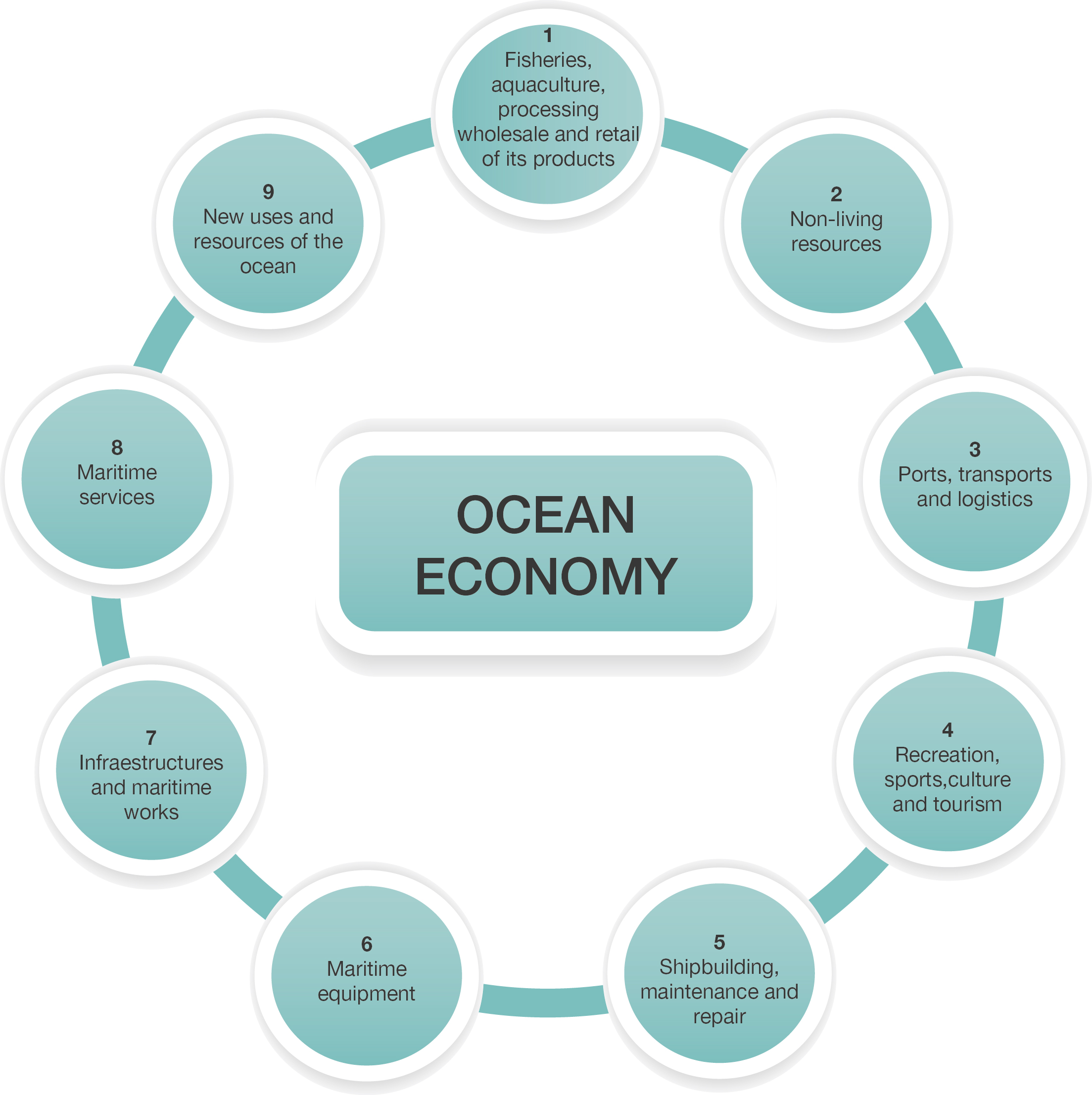

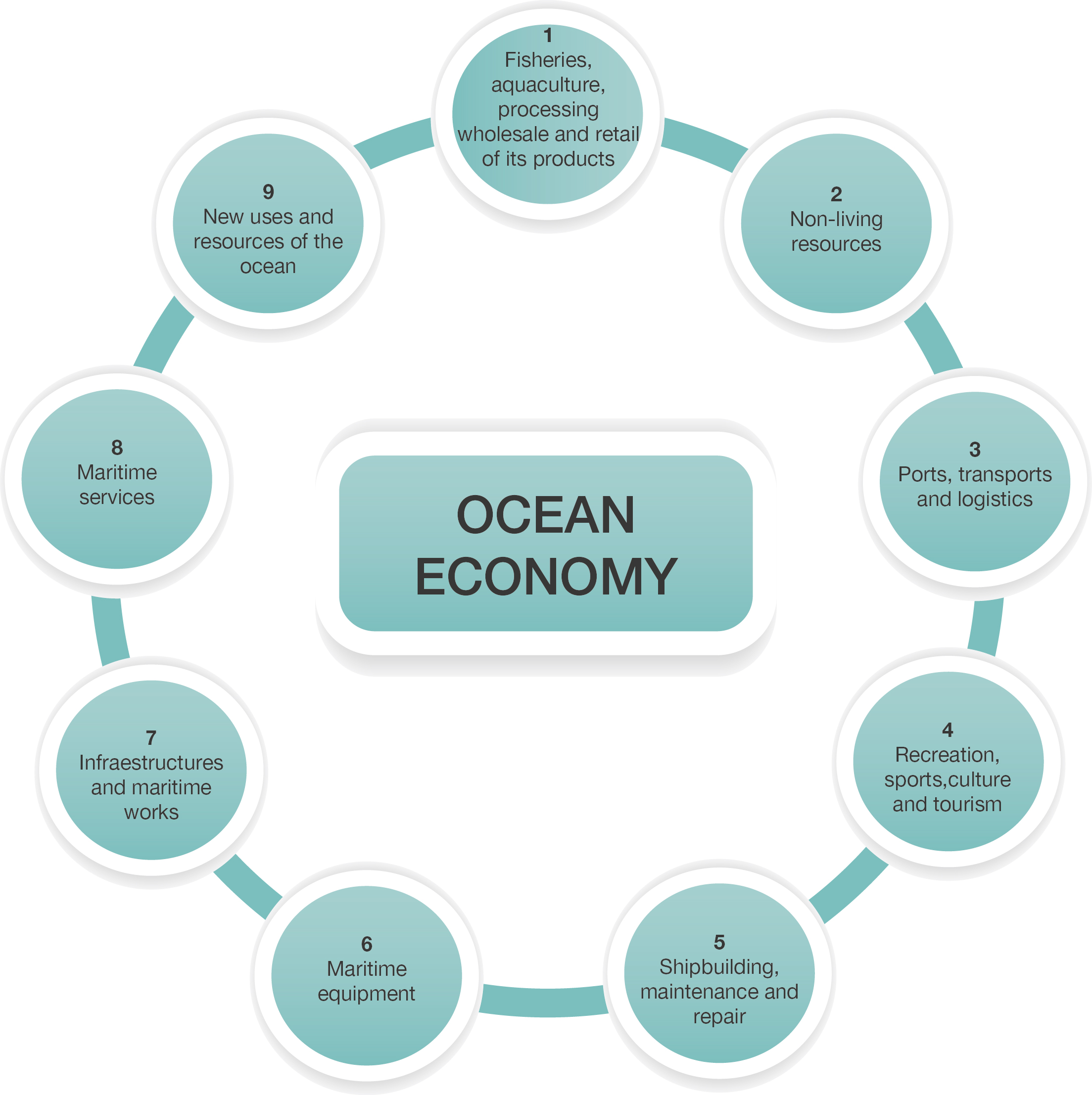

ポルトガルの海洋衛星勘定(OSA)で考慮されている海洋経済の範囲は、主に2つの分野に集約されている:「確立された活動」と「新興の活動」である。9つのグループがあり、そのうち8つが確立された活動(グループ1から8)に相当する。最後のグループ(グループ9)には、海洋の新たな利用と資源が含まれ、新興の活動が集まっている(図参照)。経済活動を既存か新興かに分類するために採用された基準は、市場の成熟度という国際的な論理に従ったもので、国際比較を目的とした「ブルー・グロース」研究において、EUで採用されているものである。

全体として、特に国家統計制度で認められている産業細分化レベルを考慮し、バリューチェーンの論理を採用した。この制約を考慮し、方法論的な選択肢として、海事および舶用機器サービスを独立したグループとみなし、他のグループにおける経済横断的な活動を含めることとした。